In den 1880er-Jahren verlangt das Gewerbe vom Bund, mittels Zollschranken Importe abzuwehren um die einheimische Produktion von Gewerbe und Landwirtschaft zu schützen. Damit sind die Industrie und der Grosshandel nicht einverstanden, weil sie um ihre Exportmöglichkeiten fürchten. 1884 einigt man sich darauf, statt Zollschranken zu errichten die Qualifizierung der Arbeitenden zu fördern und so die internationale Konkurrenzfähigkeit des Gewerbes sowie der Land- und Milchwirtschaft zu heben. Mit zwei Bundesbeschlüssen wird die Ausrichtung von Beiträgen an die Kosten von beruflichen Bildungsanstalten in Gewerbe und Landwirtschaft, die berufliche Weiterbildung und die Ausbildung von Lehrkräften für berufliche Schulen ermöglicht. Diese Unterstützung wird durch weitere Bundesbeschlüsse 1891 auf die Ausbildung von jungen Kaufleuten und 1895 auf diejenige «des weiblichen Geschlechts» ausgeweitet.

Vertiefung des Themas in Kapitel 03

Basisausbildung als Voraussetzung für die Berufsbildung

Konkurrenzfähigkeit über berufliche Qualifizierung verbessern – das ist nur möglich, wenn die Qualifizierung auf einem Mindestmass an Kulturtechniken, insbesondere an Lesen, Schreiben und Rechnen, aufbauen kann und damit auf dem Schulbesuch der Kinder. [1750a]

Abbildung 2Albert Anker, im Kanton Bern wohnhaft, malte «Die Dorfschule» 1848 (Kunstmuseum Basel)

Mit der Revision der Bundesverfassung 1874 werden die Kantone verpflichtet, für einen «genügenden Primarunterricht» zu sorgen, der obligatorisch zu besuchen ist. Die einen betrachten einen sechsjährigen Besuch der «Elementarschule» als «genügend», andere verlangen als Minimum die Ergänzung durch weitere zwei oder drei Jahre Teilzeitunterricht (ein bis drei Tage pro Woche), woraus sich nach und nach die «Fortbildungsschulen» entwickeln. [Fortbildungsschulen]

Die Umsetzung des Schulobligatoriums stösst in manchen Regionen auf Widerstand, in andern Regionen entwickelt sich langsam die Einsicht, dass für die Vorbereitung auf Berufsbildung und Erwerbsleben zusätzlich zur Primarschule eine Ergänzung von zwei oder drei Jahren vorteilhaft ist. [1882g] Neben den bereits bestehenden Gymnasien als Vorbereitung auf Akademien und Hochschulen entstehen «Industrieschulen», «Kunstschulen», «Handelsschulen», deren Unterstufen nach der Primarschule, also ab dem Alter von 12 Jahren, besucht werden können und die auf Berufslehren und höhere Schulen, z. B. höhere Handelsschulen, vorbereiten.

Das Schulsystem ist Thema von Kapitel 02

Zwei Wege der beruflichen Grundbildung

Die Bundesbeschlüsse haben offen gelassen, wie die Berufsbildung zu gestalten ist. Man beschliesst, an bestehenden Strukturen und Praktiken anzuknüpfen. Von alters her [66a] gibt es dazu zwei Wege:

Ausbildung durch Mitarbeit

Der eine Weg ist die Ausbildung durch Mitarbeit, beim Gewerbe realisiert als Berufslehre, in der Industrie bis ins 20. Jahrhundert meist als Anlernung. In der Landwirtschaft geschieht sie durch die Tätigkeit auf dem elterlichen Hof, in der «kommerziellen Bildung» durch Volontariate im Handel, bei vielen jungen Frauen durch Mitarbeit im elterlichen Haushalt oder in fremden Haushalten.

Wovon ist die Rede?

Der Begriff «Berufliche Grundbildung» wurde mit dem BBG 2002 eingeführt, nachdem im BBG 1978 von «Grundausbildung» die Rede war. Wie im nebenstehenden Kapitel ausgeführt wird, versteht man darunter Berufslehren und Ausbildungen in Lehrwerkstätten und Fachschulen, soweit sie zu einem ersten anerkannten berufsqualifizierenden Abschluss führen, in der Regel zum eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder zum eidg. Berufsattest (EBA).

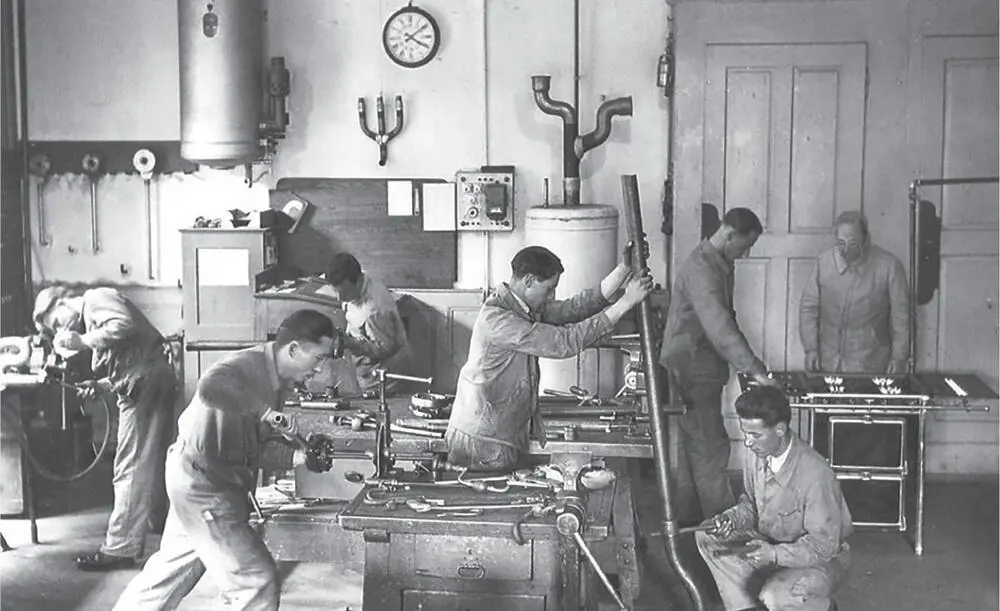

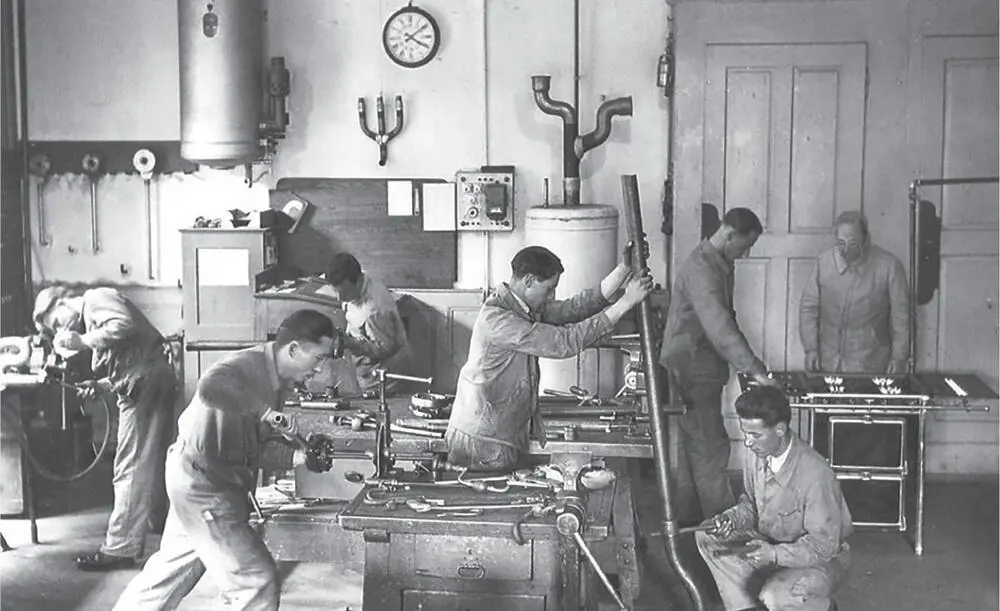

Abbildung 3Die «Sanitätsfachschule» um 1930, damals eine der Abteilungen der heutigen Technischen Fachschule Bern, bis 2014 bekannt unter dem Namen «Lehrwerkstätten der Stadt Bern» [1888a] (TFB, 2013)

Die Neuerung, die sich bei diesem Ansatz durchsetzt, besteht in der Ergänzung der praktischen Ausbildung in den Betrieben durch begleitenden berufskundlichen Theorieunterricht, wie ihn Sonntags-, Zeichen- und Handwerkerschulen in Ansätzen seit Jahrzehnten anbieten. [1751a; 1751c; 1780a] Mit den Bundesbeschlüssen wird er ab 1884 die Aufgabe von Fortbildungsschulen: Viele der allgemeinen Fortbildungsschulen, bei denen es um Repetition und Vertiefung der Basisausbildung ging, entwickeln sich weiter zu berufsorientierten Schulen, den gewerblichen, landwirtschaftlichen, kommerziellen und hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen.

Der andere Weg ist die schulische Ausbildung in Fachschulen, Ackerbauschulen, Lehrwerkstätten, Handelsschulen, Töchterschulen. Erste Fachschulen entstehen in Genf 1817 (Graveurschule) und 1824 (Uhrenmacherschule), Ackerbauschulen ab 1806 in Kreuzlingen, private Handelsschulen bereits im 18. Jahrhundert.

Die Attraktivität von Fachschulen im 19. Jahrhundert hat viel mit der hohen Qualität französischer (kunst-)gewerblicher Produkte zu tun. Im Streben nach Macht und Reichtum fördert Frankreich bereits im 17. und 18. Jahrhundert die Wirtschaft und präsentiert deren Produkte ab 1851 an «Weltausstellungen» dem Publikum aus dem In- und Ausland. [Ausstellungen] Besucher aus der Schweiz müssen feststellen, dass französische Produkte den eigenen qualitativ überlegen sind. Dies führt zur Frage nach der Ausbildung französischer Facharbeiter. Es stellt sich heraus, dass dazu in den vorangegangenen Jahrzehnten verschiedene «Écoles des Arts et Métiers» gegründet worden sind.

Zwei Systeme im Wettbewerb

Wie gesagt − die Bundesbeschlüsse legen nicht fest, wie die berufliche Qualifizierung erfolgen soll. Im Gewerbe entwickelte sich in den 1890er-Jahren eine rege Diskussion, ob dem schulischen Weg via Vollzeitausbildungen an Fachschulen und Lehrwerkstätten oder eher dem betrieblichen Weg im Lehrbetrieb mit begleitendem Theorieuntericht an berufsorientierten Fortbildungsschulen den Vorzug gegeben werden soll. Nach Studienreisen und verschiedenen «Enquêtes» [1882a] fordern 1887 massgebende Mitglieder des Schweizerischen Gewerbevereins die Einrichtung von Lehrwerkstätten zur Hebung der Konkurrenzfähigkeit des einheimischen Handwerks. 1895 wird aber zugunsten der Meisterlehre entschieden: Der Schweizer Gewerbeverein beschliesst, die Einrichtung von Lehrwerkstätten nur noch als Ergänzung zur Meisterlehre zu unterstützen, beispielsweise wenn es an fähigen Meistern zur Ausbildung des Nachwuchses fehlt. Als Grund für den Entscheid zuungunsten der Lehrwerkstätten werden die grossen Kosten dieser Einrichtungen für die Öffentlichkeit und die Lehrlinge selbst erwähnt.

Die Diskussion um den besseren Weg zur Vermittlung einer beruflichen Grundbildung flackert immer wieder etwas auf, wobei sich die Argumente nicht stark verändern. In den 1970er-Jahren, als die Berufslehre heftig kritisiert wird und es an Lehrstellen mangelt, wird die Diskussion um die beiden Wege zum Inhalt emotionaler Debatten zwischen «links» und «rechts». In politischen Vorstössen, die in mehreren Volksinitiativen gipfeln, wird die Ergänzung der von den Arbeitgebern dominierten Betriebslehre durch staatlich geregelte und finanzierte Lehrwerkstätten gefordert. Das Stimmvolk lehnt diese Forderungen durchwegs ab.

Inzwischen erstarkt − unbesehen von der grossen Politik − eine neue Entwicklung: In der Westschweiz ist ab 1967 von einer «formation mixte entreprise-école» die Rede. Im Kanton Genf wird 1969 die «apprentissage combiné» gesetzlich geregelt. Bundesrat Brugger erwartet 1971 «die Weiterentwicklung der Meisterlehre zur ‹kombinierten Lehre›». Bei der Revision 1978 ist von der Ablösung des dualen Systems durch ein «triales» die Rede. (Bundesrat 1977, 683)

Читать дальше