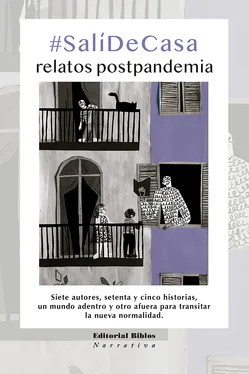

Ni bien Martín dejó al animal en el parquet, ella observó detenidamente a Musky, nombre tan horrendo como el perro y que le recordaba a los masticables Misky, asquerosos caramelos infaltables en la típica bolsita de souvenir de los cumpleaños infantiles. El pequeño intruso olisqueó cada rincón del living, con los ojitos saltones entre el pelaje abundante, emitiendo ladridos histéricos y agudos. Ella le advirtió a su marido que jamás dejaría que bañara al perro en la casa, ni siquiera en la pileta del lavadero porque taparía la cañería con sus pelos y le aclaró que no se ocuparía de nada “pero de nada, ¿entendés?” relacionado con su mascota. Y enfatizó ese “su” para que quedara bien claro que entre ella y esa cosa no existía ni existiría otro sentimiento más que el persistente deseo de matarlo.

Cuanto más se acrecentaba la simbiosis entre Musky y su amo, mayor era el desprecio de Tatiana hacia el nuevo habitante. “Si hubiera puesto tanto empeño en buscar un hijo como en conseguir el perro, la historia habría sido otra”, pensaba. Detestaba a Martín cuando se refería a sí mismo como el padre del animal o lo llamaba “mi bebé”, se retorcía de rabia por dentro cada vez que él lo incluía en las salidas que antes eran solo de ellos dos, lo odió cuando le enseñó a saltar a la cama y a partir de allí esa horrible cosa peluda amaneció cada día a los pies del marido –en el mejor de los casos– o entre los brazos de él –en el peor. Por eso planeó su desaparición meticulosamente. Con precisión. Con placer. Con fruición. Con pasión contenida. Lo hizo a escondidas, en las horas en las que Martín no estaba o dormía o se estaba duchando. Lo pensó mientras hacían el amor y descubrió que las opciones más originales se le ocurrían en el instante mismo en que tenía el primer orgasmo, y el segundo llegaba como consecuencia de haber imaginado el crimen. Cuanto más persistía en montar escenas imaginarias de la muerte del perro, más crecía su excitación, hasta el punto que Martín llegó a preguntarle si estaba bien, porque la notaba un poco ansiosa y con una avidez sexual que le desconocía.

Investigó. Se preparó. Ensayó alternativas buscando las más inocuas… para ella. Y se decidió por lo que mejor sabía hacer que era cocinar. Se aseguró de elegir los ingredientes adecuados, las especias más perfumadas, la guarnición más apetecible. Esperó con morbosa paciencia para montar la escena de una comida especial con la que agasajar a su marido por el día del mecánico dental. Calculó el tiempo que necesitaba hasta la llegada de Martín. Escribió una lista de acciones con horarios incluidos para cronometrar cada movimiento.

El trámite duró lo establecido en el papel: poco. Lo peor fue atrapar a la aborrecible bola de pelos que parecía presentir su inmediato y nefasto final. Cuando logró hacerlo, tuvo que vencer el asco y la repugnancia para sostener fuertemente el cuello entre sus manos. Los ojos desorbitados de la cosa que abría la boca como para masticar el aire y agitaba las patas en un último intento de desesperación por sobrevivir le hacían hervir la sangre de placer. Los esfuerzos del perro por desprenderse de esas garras fueron breves e infructuosos y después de que tosió por última vez, Tatiana lo llevó a la mesada del lavadero y lo extendió allí. Se puso los guantes de goma y después de desollarlo tal como había aprendido a hacerlo con una liebre en el curso de cocina, siguió paso a paso su receta maestra. Cuando Martín llegó, el departamento estaba inundado de un delicioso aroma a curry y especias orientales y una bandeja con presas doradas humeaba sobre la mesa.§

Mabel Fuzzi

Solo Tres / Tener bolitas

Solo Tres / Tener bolitas

Cuando Pepe y Moni se separaron largas fueron sus discusiones, que, al contrario de lo que se puede imaginar, no giraron en torno a las pertenencias más suculentas, como las propiedades y los vehículos, que en eso pudieron llegar a un acuerdo rápidamente, a pesar incluso de los escollos que significaron algunos bienes en los que era difícil distinguir el aporte de cada quien para conseguirlos: en todos esos casos sorprendentemente renunciaban con soltura, una vez uno, otra vez el otro, y pronto arreglaban.

Mayor dificultad, en cambio, les trajo la biblioteca. Habían estudiado carreras distintas, pero a lo largo de tantos años vividos juntos la pareja se había ido asemejando y compartían sus gustos tanto en las lecturas literarias como en las científicas y ensayísticas, de manera que dividir el tesoro que habían acumulado en esos estantes les costó tremendas disputas y arduas negociaciones: un Curtis por tres novelas latinoamericanas, una edición crítica del Quijote por dos libros de Skliar, tres libros de mediación por los cuentos completos de Poe en traducción de Cortázar, la Transecta botánica de la Patagonia por el Registro del habla de los argentinos , los trece tomos de la Suma teológica de la BAC por una edición antigua bilingüe ilustrada del Kamasutra, el Corominas de siete tomos por dos Mafaldas autografiadas, y así.

Terminado el reparto agotador de la biblioteca, les restaba lo peor: repartirse las chucherías con que habían llenado la casa como si fuera un bazar. Cientos de piezas, cada una atesoraba un recuerdo distinto o había presenciado una circunstancia especial. Dividirse ese cúmulo de testimonios de lo compartido fue lo más doloroso; era terminar de desprenderse de los momentos agradables que habían vivido juntos. Y ambos querían conservar esos pequeños fragmentos entrañables de su historia, lo único bueno que les quedaba.

Las damajuanas del abuelo de él, los sifones que ella coleccionaba, los envases especiales de cervezas de todo el mundo de la época en que se compraba lo importado al precio de lo nacional, las plumas de pavo real, las estatuillas de madera adquiridas en distintos viajes, la colección de estampillas que habían compartido en la adolescencia, y la de caracoles, de la misma época, que un biólogo les había ayudado a clasificar; las mantas y los cuchillos artesanales, la vajilla heredada, la plancha de la abuela de ella, la tabla de picar del abuelo de él, carpintero; las miniaturas Swarovski que él le había regalado, las cartas de amor que ella había elaborado con flores secas y otras artesanías; los CD, los cuadros… Una lista de menudencias interminable, infinita, y en cada ítem una pelea de la que nadie salía contento. Los argumentos con que cada uno defendía su derecho a la posesión de algo generaban en el otro una contraargumentación letal que hacía redoblar la apuesta… Y no se terminaba nunca.

La disputa más inesperada, la más incomprensible para todos los que los conocían, fue por las bolitas de Pepe, una colección que él atesoraba fervientemente desde chico y que Moni siempre le había admirado secretamente y desde lejos, porque en aquellos tiempos, nunca a una nena se le hubiera ocurrido ponerse a jugar con bolitas de vidrio, y si lo deseaba se guardaba muy bien de comentar ese gusto estrafalario, no fuera que pensaran que era “varonera”. Así y todo, aún de adulta, Mónica efectivamente se sentía atraída por esas bolitas. Pepe, que valoraba mucho su propio tesoro, advertía la admiración que despertaba en su amiga, y como era generoso cuando Moni iba a su casa, después de que jugaban casi en secreto como él le había enseñado, la dejaba que se quedara contemplando las piezas una por una durante largo rato. Ella las miraba al trasluz, les contaba las burbujas de aire, se fascinaba con la S de colores que tenían en el interior, nunca igual, siempre distinta, le encantaban las marmoladas y las tornasoladas, más difíciles de conseguir porque había que ir hasta el centro para comprarlas, y otras menos comunes aún, como las muy oscuras, que parecían de obsidiana, o las lechosas y blancas con alguna mancha de color sutil y deshilachada como los cirros. Pepito no entendía qué le pasaba porque perdía a su amiga en esos momentos y no lograba engancharla con ninguna actividad por un buen rato. Cuando en la adolescencia se pusieron de novios, aunque no jugaran, Mónica siempre bajaba las bolitas de la repisa y repetía el ritual ante la impaciencia de Pepe, más interesado en contemplar y explorar otras redondeces, no las del vidrio.

Читать дальше

Solo Tres / Tener bolitas

Solo Tres / Tener bolitas