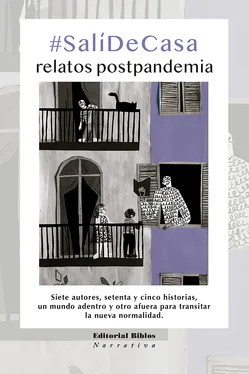

Con la edición de este libro –que también incluye una playlist para leer con música– decimos “chau chau, adiós” a este 2021 que termina y lanzamos un nuevo grito, “¡Salí de casa!”, que esperamos se vuelva tan viral como el hashtag anterior. Tal como cantaba otro Virus: “No hace falta ser un ser superior”, basta con “poner el cuerpo y el bocho en acción”. ¡Vamos, #SalíDeCasa! §

PUERTAS ADENTRO

Florencia Agrasar

Die Grafsteensangers / Die Trein na Pretoria

Die Grafsteensangers / Die Trein na Pretoria

Es una tarea hercúlea, pero arremetemos. Vamos con Delia, finalmente a vaciar el departamento de la tía Titi, que quedó así desde el día en que murió, hace un año y medio. Bah, no así, porque la vecina le regó las plantas y le pagamos a una chica paraguaya que limpia la entrada del edificio y los lugares comunes para que una vez cada quince días dé una repasada. Pero así quedó, suspendido en el tiempo, con la energía de Titi atrapada adentro como un aura extraña y luminosa… porque Titi fue un caso serio.

Somos ocho los sobrinos, pero cuando finalmente se vendió el departamento y tuvimos que poner fecha para vaciarlo, todos –menos Delia y yo– se hicieron los sotas: que estoy complicado con trabajo, que justo hoy no puedo, que tengo el auto en el taller. No cuento a los dos que viven afuera, Jaime en Salta y Matías en Costa Rica. Ellos apenas participan de nuestro chat de trámites post funeral, un caos de intercambios y opiniones.

Al trasponer el umbral el olor mustio a encierro mezclado con talco y algo ácido me invade la nariz. La casa está como era entonces, abarrotada de cosas: estatuillas, cuadros, jarrones, jarroncitos, fotos de sus sobrinos, de sus viajes, más fotos, viejas, de la época de máquina de rollo, algunas enmarcadas, otras apoyadas por ahí. Mi tía fue soltera, vivió unos cincuenta años en este departamento y murió a los ochenta y cuatro. En sus viajes por el mundo coleccionó de todo, adornos truchos y berretas y algunas preciosidades conservables. Me gustan mucho unos platos de Limoges colgados de las paredes, con unas perdices pintadas, y unos Talaveras de la reina que eran de mi abuela. Todo me trae recuerdos y tengo un escalofrío que me sacude los hombros. Delia me mira, suspira –creo que nos entendemos, que las dos tenemos un memento mori –, abre las ventanas con energía, levanta las persianas y todo se inunda de la luz de la tarde. “¿Hago unos mates mientras embalamos?”, me dice enérgica, con un guiño. Un mechón rebelde se le escapa del rodete apresurado que se hizo con un lápiz. Su naturaleza es positiva, sé que me va a levantar el ánimo. Y así empezamos. Yo por la habitación, Delia por el comedor. Trajimos cajas enormes de cartón compradas para este fin, toneladas de diarios viejos y dos fibrones rotuladores. Ella embala los platos de porcelana del juego bueno, yo vacío el placard de su ropa. Después decidiremos qué hacemos con las cosas, pero sabemos que, de sus prendas, no guardaremos nada. La moda no era su fuerte, le importaba tres cominos. Titi era una correcaminos, una trotamundos. Buenos Aires era una excusa, su lugar donde armar los bolsos para catapultarse… a cualquier lado. Le habían quedado pocos puntos del país y del planeta sin conocer. Tal vez fue por eso que nunca formó pareja, nunca se casó. Estaba siempre en tránsito. Tenemos fotos de ella en Singapur, Londres, Jerusalén, Hawaii, Lima, Tierra del Fuego, Sudáfrica. Este último, su país preferido, donde vivió casi un año y al cual volvió por lo menos tres veces después. Viajar fue para ella una opción de vida.

Entre mate y mate, mientras vacío los cajones de la cómoda de los camisones, la ropa interior –todo a la bolsa de consorcio para la parroquia de la esquina–, recuerdo cuando se empezó a poner vieja y ya no pudo viajar. Cómo le costó quedarse quieta, clavada. Ahí empezó a bordar y a tejer para los sobrinos nietos y no paró más, hasta que le fallaron los dedos, la cabeza y todo. El último cajón de la cómoda está trabado, tiene cerradura. Estoy a punto de ir a preguntarle al portero por un cerrajero cuando se me ocurre palpar el mueble por dentro, el fondo, la base de los cajones. Pegadita con cinta aisladora, una llavecita en una esquina de la base del cajón de abajo. La pruebo y abre. El contenido emana algo secreto, privado. Me incomoda un poco ser testigo del descubrimiento sola. “Delia, vení a ver esto”. Delia entra con el termo debajo del brazo, la cara y las manos llenas de polvo, acalorada. “¿Qué es?”, me pregunta con el ceño fruncido. Nos arrodillamos en el suelo y empezamos cuidadosamente a revisar. Hay cartas y más cartas, fotos. Una Titi joven, espléndida con sus ojos verdes rasgados. Sonríe a la cámara con una plenitud serena y exultante a la vez. Tiene un bebé en los brazos, negro. Hermoso. En otra foto, es un niño de unos siete u ocho años, el pelo mota, la sonrisa ancha y blanquísima, con una pelota de fútbol. El fondo parece la sabana, la tierra colorada, los pastizales secos y altos. En otras fotos, más grande, un joven universitario. Tiene toga y birrete y un diploma en la mano. Atrás: “Peter, with love, from Pretoria”. Nos miramos, atónitas. Delia suspira y con un hilo de voz me dice: “Habrá que leer todo esto para entender un poco, ¿no?”. Yo asiento, muda, un poco perpleja y otro poco iluminada, maravillada por los intersticios y recovecos de la vida, por sus regalos inesperados. §

Graciela Cutuli

Typhoon / Rorschach

Typhoon / Rorschach

La primera vez que el psicólogo me puso delante el test de Rorschach, me acordé de ese cuadro de Kandinsky que Basilio había querido colgar en el living cuando nos mudamos al departamento de la avenida Alvear. El cuadro me parecía francamente horrible, pero no hubo modo de disuadirlo: “Vos lo querés poner sí o sí porque se llamaba Vassily”, lo provocaba yo, pero él se quedaba inmutable. Basilio era de familia griega, y aunque el nombre lo traicionaba no parecía que le corriera ni una gota de sangre mediterránea en las venas. Se quedaba mudo, desde esa altura de casi dos metros que me había impresionado cuando lo conocí, y seguía acomodando el cuadro hasta que quedara perfecto, sin desviarse ni un milímetro del rectángulo virtual que había trazado en la pared sin ayuda de ningún nivel. Como era tipo de muy pocas palabras, no me extrañaba que no se pusiera a explicarme el motivo de esa fijación. No se me ocurrió pensar que tal vez no quisiera. En todo caso, me parecía increíble que alguien tan ordenado, obsesivo hasta el infinito con que nunca nada estuviera fuera de lugar, pudiera querer colgar un cuadro tan ¿caótico? No sabría decir exactamente qué es lo que me incomodaba de esa sucesión de formas donde me parecía distinguir una montaña nevada, una bandera a cuadros como las de la Fórmula 1, un planeta, un ojo que me miraba fijo y quién sabe cuántas cosas más. Yo era la desordenada en la casa, pero el cuadro le gustaba a él, y me molestaba a mí.

Y no hubo nada que hacer. Ahí quedó, exactamente detrás de nuestras cabezas cuando nos sentábamos en el sillón del living para ver alguna película. Con el tiempo, es cierto, esos momentos fueron cada vez menos: ese sillón seguía juntándonos, porque estaba frente al único televisor, pero para el resto –desde trabajar a leer o, en el caso de Basilio, trabajar con sus algoritmos– íbamos eligiendo lugares apartados en la casa. Casi dejé de ver el cuadro, salvo que me obligara a prestarle atención para seguir tratando de entender por qué tenía que estar en ese lugar. Sin embargo, cada vez que se ladeaba un poco, Basilio volvía a tomar distancia, a medir con la mirada los milímetros de desvío sobre la pared impoluta y a reparar ese mínimo extravío con su precisión habitual. Dejé de preguntarle por qué le interesaba tanto, sencillamente dejó de interesarme a mí.

Читать дальше

Die Grafsteensangers / Die Trein na Pretoria

Die Grafsteensangers / Die Trein na Pretoria