2.4.3Selbstverwaltung – wie wird sie kontrolliert?

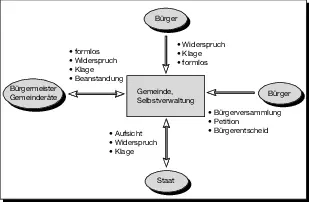

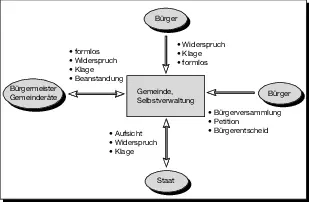

Es gibt unterschiedliche und vielfältige Möglichkeiten der Kontrolle, ob die Grenzen der Selbstverwaltung beachtet sind bzw. ob sie zu Lasten der Kommune unzulässig eingeengt wird.

Der Bürgermeister hat das Recht und die Pflicht, Entscheidungen des Gemeinderats zu beanstanden und deren Vollzug auszusetzen, wenn er sie für rechtswidrig hält. Er kann darüber auch eine Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbeiführen (Art. 59 Abs. 2 GO).

Die Gemeinderäte haben die Aufgabe, den Vollzug der Entscheidungen und deren Rechtmäßigkeit zu überwachen (Art. 59, 30 Abs. 3 GO).

Auch die Kommunen selbst haben die Möglichkeit, sich gegen Handlungen des Staates oder anderer Kommunen zu wehren, wenn sie der Meinung sind, in ihren Selbstverwaltungsrechten verletzt zu sein. Besonders erwähnt sei die kommunale Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG) gegen bundesrechtliche Entscheidungen, die Popularklage (Art. 98, 4 BV) zum Bayer. Verfassungsgerichtshof bei landesrechtlichen Beschränkungen der Selbstverwaltungsgarantie.

Selbstverwaltungskontrolle

2.4.4Selbstverwaltung und die Rolle des Bürgers

Der Bürger, der von einem Bescheid oder einer Satzung betroffen ist, kann sich mit entsprechenden Rechtsmittelnzur Wehr setzen. Er hat auch die Möglichkeit, sich gegen Handlungen der Kommunalverwaltung an den Gemeinderat, den Bürgermeister oder die Aufsichtsbehörden zu wenden (Art. 56 Abs. 3 GO). In Bürgerversammlungen können Missstände angesprochen werden (Art. 18 GO) und letztlich kann durch Bürgerentscheide, Bürgerbegehren und Bürgeranträge aktiv in das Selbstverwaltungsgeschehen eingegriffen werden (Art. 18, 18a, 18b GO).

Am unmittelbarsten kontrolliert und beteiligt sich jeder Bürger durch die Wahrnehmung seines Wahlrechtes und durch die Ausübung eines kommunalen, repräsentativen Mandates.

Neben Bürgerversammlung und Bürgerentscheid haben sich auch andere Beteiligungsprozesse herausgebildet. So werden Bürger formlos und punktuell in Entscheidungsfindungen einbezogen. Im Rahmen von Dorferneuerungsprozessen werden Arbeitsgruppen gebildet, die nicht nur mit Mandatsträgern und Experten, sondern auch mit kompetenten und mitarbeitswilligen Bürgern besetzt sind.

Es hat sich z. B. für komplexe Bauleitplanverfahren oder auch die Planung kommunaler Gebäude bewährt, Arbeitskreise zu bilden, an denen auch interessierte Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können. Die örtlichen Agenda-Prozesse sind hervorragend geeignet, überparteilich und unbürokratisch engagierte Personen in das kommunale Geschehen einzubeziehen.

Die Beteiligung der Bürgerschaft ist umso effektiver, je besser zu bestimmten Themen informiert wird. Dazu bieten sich gemeindeeigene Mitteilungsblätter, Bürgersprechstunden, spezifische Themenversammlungen, die Nutzung der neuen digitalen Plattformen ebenso an wie offene Fragestunden im Gemeinderat. Social Medias wie Facebook und Twitter nehmen auch bei der kommunalen Informationspolitik rasant an Bedeutung zu.

Der Bürger ist nicht nur Mitgestalter. Er kann auch Kontrolleur des kommunalen Handelns sein, indem er sich z. B. an Mitglieder des Gemeinderats wendet, indem er

sich förmlich oder formlos mit Rechtsmitteln zur Wehr setzt,

die Möglichkeiten des Petitionsrechtes nutzt und sich an die zuständigen Behörden wendet (Art. 17 GG, Art. 117 BV).

Die Petition verpflichtet die angerufene Institution, sich mit der Beschwerde sachlich auseinanderzusetzen und eine Antwort zu erteilen.

2.5Selbstverwaltung – was sind Kernbereiche?

Bei der Lektüre kommunaler Themen stößt man unvermeidlich auf den Begriff „ Kernbereich der Selbstverwaltung“. Wir wissen: das kommunale Selbstverwaltungsrecht besteht „nur“ im Rahmen der Gesetze. Aber die Rechtsprechung hat klargestellt: Es ist der Bundes- und Landesgesetzgebung untersagt, den Selbstverwaltungsspielraum durch Gesetze so auszuhöhlen, dass die Selbstverwaltung praktisch nicht mehr existiert.

Das Recht, eigene Personalentscheidungen zu treffen, die bauliche Entwicklung der Gemeinde festzulegen, auch örtliches Recht zu schaffen, darf also nicht völlig beseitigt werden.

Als zunehmend problematisch – weil nicht justitiabel – wird die Beeinflussung der Kommunen durch die Zuschusspolitik des Staates angesehen. Das eingesetzte Steuerungsmedium „wer zahlt, schafft an“ steuert und überlagert Ermessensentscheidungen zunehmend. Die Meinungen und Überzeugungen der Mandatsträger weichen fremden, mit Zuwendung garnierten Argumenten. Zudem erzeugt diese „Politik des goldnen Zügels“ interkommunalen Druck. Wenn eine Gemeinde den staatlich subventionierten Kindergartenbus einsetzt wird die Bürgerschaft des Nachbarortes mit hoher Wahrscheinlichkeit Gleiches einfordern.

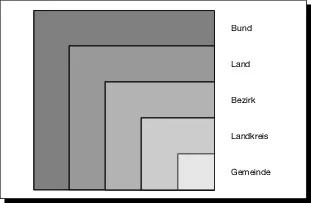

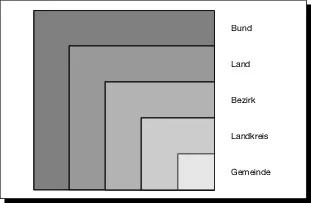

Bund, Land, Gemeinden, Landkreise, Bezirke werden auch als Gebietskörperschaftenbezeichnet. Bei den Gemeinden, Landkreisen und Bezirken spricht man auch von kommunalen Gebietskörperschaften.

3.1Kommunale Gebietskörperschaft – was ist das?

Eine Körperschaft ist mitgliedschaftlich organisiert und selbst Träger von Rechten und Pflichten, also eine juristische Person wie eine GmbH oder AG. Sie ist rechtsfähig, prozess- und deliktsfähig. Durch die Gebietsbezogenheit ensteht eine automatische Mitgliedschaft der Personen, die im betreffenden Gebiet leben. Der Wohnsitz einer Person macht diese zum Angehörigen der Gebietskörperschaft.

Gebietskörperschaften verfügen über ein Gebiet, Angehörige und entsprechende Hoheitsgewalt.

3.2Kommunale Gebietskörperschaft – wo steht was?

Art. 1 Abs. 1 GO(ähnlich Art. 1 Abs. 1 LKrO, Art. 1 Abs. 1 BezO)

Die Gemeinden sind ursprüngliche Gebietskörperschaften mit dem Recht, die örtlichen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze zu ordnen und zu verwalten.

Für das Gebiet jedes Kreises und jedes Bezirks besteht ein Gemeindeverband (Anm.: gemeint sind Landkreise und Bezirke) als Selbstverwaltungskörper.

Die Gemeinden sind ursprüngliche Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts. Sie haben das Recht, ihre eigenen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze selbst zu ordnen und zu verwalten, insbesondere ihre Bürgermeister und Vertretungskörper zu wählen.

3.3Kommunale Gebietskörperschaft im Staatsaufbau

Die Gemeindeordnungen sprechen von „ursprünglicher Gebietskörperschaft“. Das heißt aber nicht, dass die Gemeinden eine dem Staat übergeordnete Stellung einnehmen.

Gemeint ist, dass die Gemeinden geografisch und politisch das Fundament des Staates bilden, der ihnen eine eigenständige Position und Funktion einräumen muss.

Kommunale Gebietskörperschaft im Verwaltungsaufbau

3.4Die kommunale Gebietskörperschaft: Gemeinden, Landkreise, Bezirke

Gemeinden, Landkreise und Bezirke sind kommunale Gebietskörperschaften. Die Gemeinden haben die örtliche Aufgabenerfüllung wahrzunehmen, während die Landkreise die überörtlich relevanten Bereich abzudecken haben.

Читать дальше