Ist der glosso-velare Abschluss, beispielsweise als Folge einer oral apraktischen Störung, lingualer Dyskinesien oder einer Hypoglossusparese beeinträchtigt, kann dies ein sog. »posteriores Leaking« zur Folge haben, dem vorzeitigen Abgleiten des Bolus in den Pharynx, was je nach Ausprägung mit einer erhöhten (prädeglutitiven) Aspirationsgefahr verbunden ist. Ist der Lippenschluss insuffizient, so können Speichel, Speisebrei oder auch Flüssigkeit aus dem Mundraum nach vorne entweichen (sog. »anteriores Leaking«) (  Kap. 4.1).

Kap. 4.1).

2.3 Oraler Bolustransport

Nach der sicheren Positionierung presst die Zunge den Bolus in den hinteren Mundraum, indem sie einen fortschreitenden Kontakt mit dem Gaumen von anterior nach posterior sowie von lateral nach medial aufbaut. Die Lippen bleiben ohne Tonisierung geschlossen, wohingegen sich der Wangentonus kurzfristig erhöht. Hierdurch wird ein dynamischer positiver Druck auf den Bolus erzeugt, der ihn am Gaumendach entlang vorantreibt und im weiteren Verlauf zur Auslösung des Schluckreflexes führt. Dieser Vorgang dauert weniger als eine Sekunde.

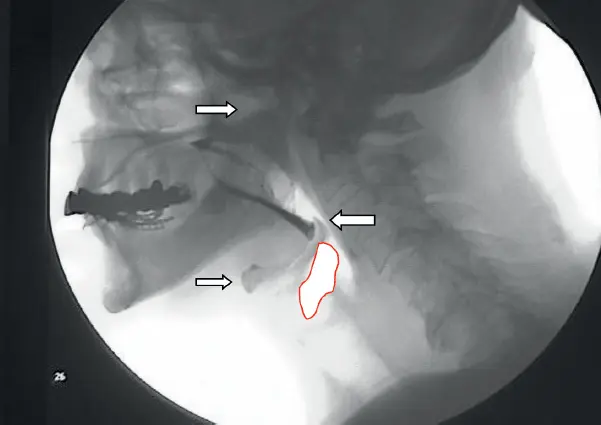

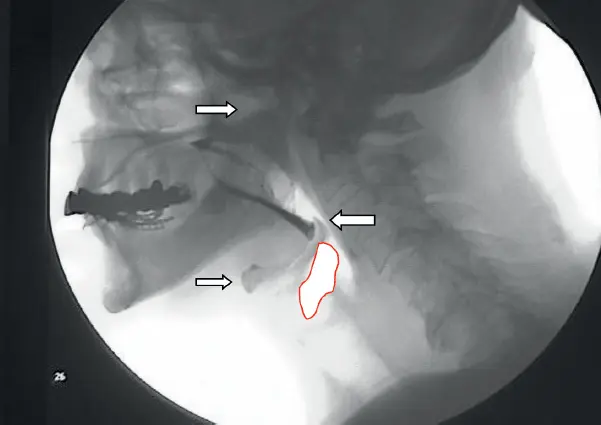

Abb. 2.2: Hebung der Zungenspitze zu Beginn des oralen Bolustransports. Der noch geöffnete Pharynx und Larynx sind an der Luftsäule zu erkennen (rot umrandetes Feld).

2.4 Timing der Schluckreflextriggerung

Die zeitgerechte Auslösung des Schluckreflexes und damit die koordinierte Trennung von Atem- und Speiseweg erfolgt an sog. »Triggerzonen«, die in direkter Verbindung mit den Schluckzentren des Hirnstamms stehen und sich u. a. an den vorderen Gaumenbögen und dem Zungengrund befinden. Eine ungestörte oropharyngeale Sensibilität ist hierfür zwingende Voraussetzung. Äste des N. trigeminus (V), N. glossopharyngeus (IX) und des N. vagus (X) sorgen für ein sensibles Feedback. Die sensiblen Rezeptoren der Schleimhäute werden über den Plexus pharyngis des N. glossopharyngeus (IX) sowie des N. laryngeus superior über den N. Vagus (X) innerviert und stehen mit dem sog. Tractus solitarius, dem sensiblen Schluckzentrum des Hirnstamms, in Verbindung. Am Timing der Schluckreflextriggerung sind jedoch auch supramedulläre Zentren und kortikobulbäre Bahnen beteiligt, die für einen koordinierten Ablauf der reflexgesteuerten Bewegungen sorgen (Warnecke und Dziewas 2018). Ein Ausdruck von altersbedingten Veränderungen des Schluckvorgangs (»primäre Presbyphagie«) ist die allmähliche Verlagerung dieser Triggerzonen nach caudal in Richtung Hypopharynx. In der radiologischen Diagnostik markiert die erste Bewegung des Os hyoideums nach superior den Zeitpunkt der Schluckreflextriggerung. Dabei sollte das Kontrastmittel die Ebene der Valleculae noch nicht überschritten haben (Stanschus 2002).

2.5 Velopharyngealer Abschluss

Die posteriore Abdichtung des Nasopharynx und damit die Trennung von Nasen- und Rachenraum ist, neben der Medialisierung der Aryknorpel zu Beginn des Larynxverschlusses und dem Beginn der Superiorbewegung des Hyoids, eine der ersten Aktionen der reflektorischen »pharyngealen Phase«. Durch die Hebung des Velums gegen die Rachenhinterwand wird dabei ein Eindringen von Bolusmaterial in den Nasopharynx verhindert, und gleichzeitig der Druck auf den Bolus erhöht. Dieser sog. »velopharyngeale Abschluss« ist eines der ersten »Sphinktermechanismen« der pharyngealen Schluckphase und unterstützt die linguo-pharyngeale Schubkraft. Wie in Abbildung 2.3 dargestellt, senkt sich dabei auch der Zungengrund, damit der Bolus in den Rachen abgleiten kann.

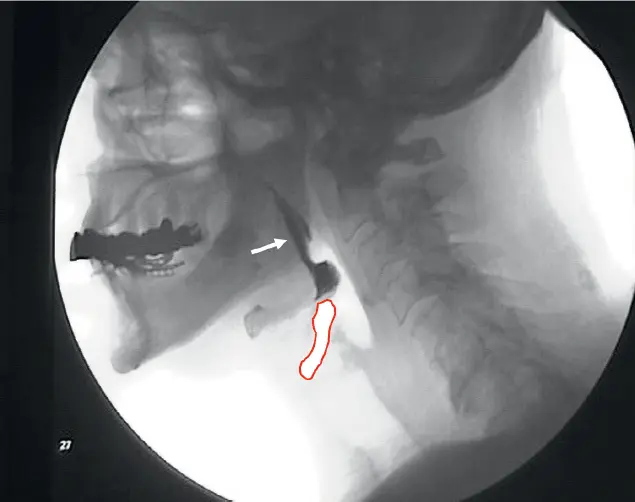

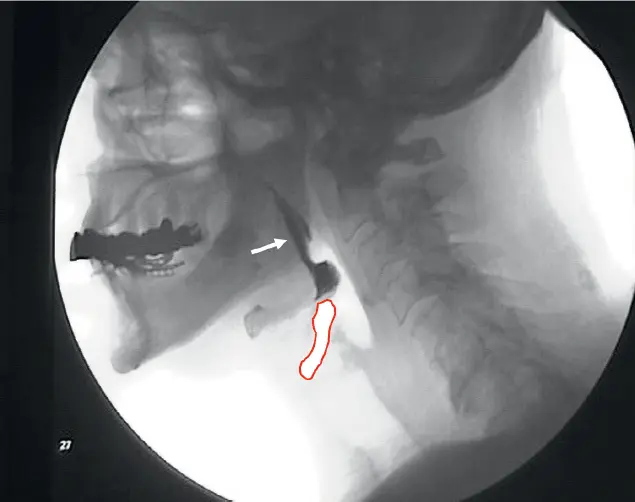

Abb. 2.3: Beginn der pharyngealen Phase. Erste Hebung des Os hyoideum (Pfeil unten), velopharyngealer Abschluss (Pfeil oben), Ventralbewegung der Aryknorpel, Absenken des Zungengrundes und Verengung des Luftraumes zwischen Arynknorpel und laryngealem Teil der Epiglottis. Dorsalneigung der Epiglottis (Pfeil Mitte).

2.6 Laryngealer Verschluss

Der Verschluss des Larynx und damit des Atemwegs ist ein essenzielles Element der pharyngealen Schluckdynamik und geschieht auf drei Ebenen. Zunächst erfolgt eine Approximation der Aryknorpel nach medial und ventral, wobei sich auch die Stimmlippen und Taschenfalten einander annähern. (  Abb. 2.4). Es kommt zu einem reflektorisch vermittelten Atemstopp, der sog. »Schluckapnoe«. In verschiedenen Studien konnte mittels synchronisierter Auswertung elektromyografischer, manometrischer und endoskopischer Daten gezeigt werden, dass die Approximation der Aryknorpel nach medial und ventral eine der frühesten strukturellen Bewegungen zu Beginn der pharyngealen Phase darstellt (Perlman et al. 1999; Shaker et al. 1990).

Abb. 2.4). Es kommt zu einem reflektorisch vermittelten Atemstopp, der sog. »Schluckapnoe«. In verschiedenen Studien konnte mittels synchronisierter Auswertung elektromyografischer, manometrischer und endoskopischer Daten gezeigt werden, dass die Approximation der Aryknorpel nach medial und ventral eine der frühesten strukturellen Bewegungen zu Beginn der pharyngealen Phase darstellt (Perlman et al. 1999; Shaker et al. 1990).

Der supraglottische Raum des Aditus laryngis verengt sich dabei zunehmend. Während des Abkippens der Epiglottis nehmen die Aryknorpel weiteren Kontakt zum laryngealen Teil der Epiglottis auf, die nachfolgend über den Aditus kippt und ihn vollständig verschließt. Die Epiglottiskippung ist vor allem ein Produkt der Bewegungsmechanik von Zungenbasisretraktion, hyolaryngealer Exkursion und pharyngealer Konstriktion.

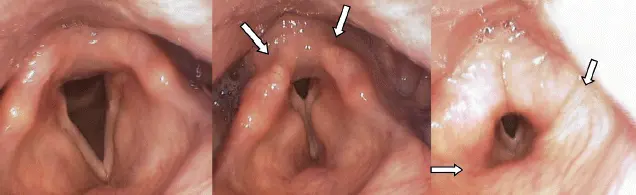

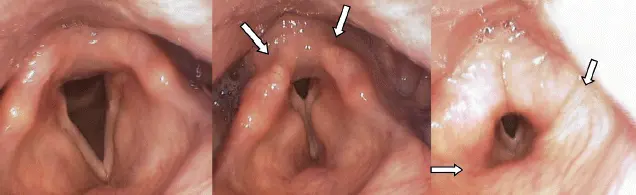

Abb. 2.4: Beginn der pharyngealen Phase in der FEES: Approximation der Aryknorpel nach medial und ventral (Pfeile mitte), beginnender Stimmlippen- und Taschenfaltenschluss, Verengung der aryepiglottischen Falten (Pfeile) und beginnende laryngeale Elevation.

2.7 Zungenbasisretraktion

Die kolbenartige Bewegung des Zungengrundes nach dorsal und kaudal ist ebenfalls Teil der pharyngealen Phase und bewirkt in Verbindung mit der Pharynxkontraktion sowohl einen kräftigen Schub auf den Bolus als auch eine mechanische Unterstützung der Epiglottiskippung (  Abb. 2.5und

Abb. 2.5und  Abb. 2.6). Der hierdurch ausgeübte Druck, der durch den velopharyngealen Abschluss nicht nach kranial entweichen kann, treibt den Bolus weiter in den Rachen. Typische Symptome einer abgeschwächten Zungenbasisretraktion sind Bolusresiduen am Zungengrund und in den Valleculae (

Abb. 2.6). Der hierdurch ausgeübte Druck, der durch den velopharyngealen Abschluss nicht nach kranial entweichen kann, treibt den Bolus weiter in den Rachen. Typische Symptome einer abgeschwächten Zungenbasisretraktion sind Bolusresiduen am Zungengrund und in den Valleculae (  Kasuistik 6.5.2und

Kasuistik 6.5.2und  Kasuistik 6.13.2).

Kasuistik 6.13.2).

Abb. 2.5: Beginn der Dorsalbewegung des Zungengrundes, weitere ventro-kraniale Verlagerung des hyolaryngealen Komplexes und Annäherung der Aryknorpel zum laryngealen Teil der Epiglottis. Hierdurch weiteres Verengen des Lutftraumes (rot umrandetes Feld).

Читать дальше

Kap. 4.1).

Kap. 4.1).