Dieser kurze und längst nicht vollständige Exkurs zur Bedeutung von Kasuistiken in der allgemeinen klinischen Forschung und der Beschäftigung mit Störungen des Schluckaktes im Speziellen, zeigt, dass bei aller Forderung zu statistisch gesichertem, evidenzbasiertem Handeln, der klinische Einzelfall eine ebenso wichtige Rolle spielt. Dies führt, insbesondere auch im (schluck-)therapeutischen Bereich, zu der Forderung eines Einzelfallorientierten Vorgehens, was den konkreten Patienten mit seiner individuellen Symptomatik berücksichtigt und in den Vordergrund stellt (  Kap. 5.5).

Kap. 5.5).

2 Physiologische Komponenten des Schluckaktes und ihre Bedeutung für das Verständnis der Schluckpathologie

Der sichere und vollständige Bolustransfer ist ein Produkt aus neuronal vermittelter Muskelaktivität und Sphinktermechanismen, die durch das Erzeugen sich kontinuierlich verändernder intraluminaler Drücke den Bolus vorantreiben (McConnel et al. 1989) und die Trennung von Atem- und Schluckpassage koordinieren. Dieser hochkomplexe Mechanismus muss dabei fortwährend durch sensorische Rückkoppelungsschleifen kontrolliert und ggf. modifiziert werden. Hieraus folgt, dass Störungen einzelner oder mehrerer dieser funktionalen Ebenen entweder zu einer Fehlleitung des Bolus oder einem inkompletten Transport führen und nur mittels unterschiedlicher instrumenteller Verfahren differenziert untersucht werden können.

Um die Komplexität dieses Vorgangs besser abzubilden und die physiologischen Abläufe zu strukturieren, teilt man den Schluckakt in verschiedene Phasen ein, die zum einen willkürlich und bewusst, zum anderen reflektorisch ablaufen (Dodds und Stewart 1990; Logemann 1995). Unabhängig von der Nahrungsaufnahme wird allerdings auch regelmäßig und häufig unbewusst Speichel geschluckt, der tagsüber mit einer Frequenz von etwa einem Schluck pro Minute realisiert wird. Des Nachts sinkt die Schluckfrequenz und kann insbesondere bei neurogenen Grunderkrankungen, wie z. B. den Parkinson-Syndromen reduziert sein.

Willkürlich gesteuterte Schluckphasen

• Präorale/antizipatorische Phase

• Orale Vorbereitungsphase

• Orale Transportphase

Reflektorisch gesteuerte Schluckphasen

• Pharyngeale Phase

• Ösophageale Phase

Die präorale Phase bzw. antizipatorische Phase, die sich z. B. auf das visuelle und olfaktorische Erkennen der Nahrung, Hinführen der Nahrung zum Mund (sog. »Hand-Mund-Bezug«) und kognitives Erfassen der Essenssituation etc. bezieht, spielt in der instrumentellen Diagnostik oropharyngealer Dysphagien zwar nur eine untergeordnete bis gar keine Rolle, bildet jedoch einen wichtigen Aspekt in der klinischen Schluckuntersuchung (  Kap. 5.3.2).

Kap. 5.3.2).

Bei der nun folgenden Darstellung des physiologischen Schluckvorgangs und seiner Pathophysiologie erscheint uns ein Fokussieren auf die wesentlichen neuromuskulären und biomechanischen Aspekte der einzelnen Schluckphasen wichtig, deren Störung die typischen dysphagischen Symptome hervorrufen und die im Mittelpunkt der Diagnostik stehen. Dabei ist eine isolierte Betrachtung dieser einzelnen Faktoren nur aus didaktischen Gründen sinnvoll, da sie sich in verschiedenen Phasen des Schluckaktes und in einem fließenden Übergang vollziehen. Erst in ihrer koordinierten Orchestrierung führen sie zu einem vollständigen und sicheren Bolustransfer. Die Illustration dieser Ebenen erfolgt dabei anhand videofluoroskopischer und endoskopischer Aufnahmen, um den Leser bereits hier an die wichtigsten anatomischen Landmarken der an anderer Stelle dargestellten apparativen Verfahren der Schluckdiagnostik heranzuführen.

An der neuronalen Steuerung der einzelnen Schluckphasen sind die Hirnnerven V (3. Ast aus dem N. trigeminus), VII (N. facialis), IX (N. glossopharyngeus), X (N. vagus) und XII (hypoglossus), die Ansa cervicalis (C1–C3) sowie eine Vielzahl gepaarter Muskeln beteiligt. Einen ausführlichen Überblick zur neuronalen Kontrolle des Schluckens geben Leonard und Kendall (2008), Prosiegel und Weber (2010) sowie Warnecke und Dziewas (2018).

In Anlehnung an Engelke (2007) wird die Schluckpassage als ein »multifunktionelles Hohlorgansystem« verstanden, in dem Sphinktermechanismen verschiedene Räume miteinander verbinden und wieder trennen, um durch kontinuierliche Druckveränderungen sowohl den Bolustransport als auch den Schutz der Atemwege zu gewährleisten. Dieses hochkomplexe biofunktionelle Zusammenspiel soll im Folgenden beschrieben werden.

2.1 Orale Bolusmanipulation und -formung

Nachdem die Speise in den Mundraum gebracht wurde, muss sie derart verändert werden, dass sie sicher geschluckt werden kann. Feste Nahrung wird dabei gekaut, eingespeichelt und zu einem schluckfertigen Bolus geformt, der in Konsistenz und Größe für den weiteren Transport geeignet ist. Dies dauert bei gesunden Menschen etwa zehn Sekunden (Palmer et al. 1992). Die Zunge führt dabei rotatorische, laterale und vertikale Bewegungen aus. Bissstärke, Kauzyklus und Bewegungsauslenkung der faziooralen Muskeln werden dabei durch ein ständiges sensorisches Feedback moduliert (Matsuo und Palmer 2008). Durch die Kontraktion des M. bucccinator wird verhindert, das Bolusteile in den Wangentaschen verbleiben. Während dieses Vorgangs sind die Lippen geschlossen, um zu verhindern, dass Bolusteile aus dem Mundraum entweichen. Die Formung eines kohärenten Bolus ist nicht nur für einen vollständigen Transport notwendig. Unvollständig gekaute oder eingespeichelte Nahrung, die in den pharyngealen Spalträumen verbleibt, kann, wenn sie aspiriert wird, zu einer Obstruktion der Atemwege führen (  Abb. 5.17).

Abb. 5.17).

2.2 Boluspositionierung und -containment

Im Anschluss an die Bolusmanipulation erfolgt die Positionierung des Speisebreis auf dem vorderen bis mittleren Zungendrittel. Insbesondere bei Konsistenzen, die nicht gekaut werden, vor allem also Flüssigkeiten, muss die Zunge den Bolus vollständig umschließen (engl.: »Containment«) und nimmt dabei eine Schüsselform ein. Die orale Boluskontrolle wird realisiert durch den Kontakt der Zungenspitze zum Alveolardamm von anterior und seitlich aus dem Kontakt der Zungenränder zu den lateralen Gaumenrändern. Nach posterior wird durch die Anhebung des Zungenrückens und Absenken des Velums der »glosso-velare Abschluss« gebildet, welcher ein vorzeitiges Abgleiten der Flüssigkeiten in den Pharynx verhindert. Dieser glossovelare Kontakt wird beim Kauen von fester Nahrung durch die Zungenbewegungen nicht immer konstant gehalten, sodass Nahrungspartikel durchaus schon während der oralen Vorbereitungsphase in den Pharynx abgleiten können, ohne dass dies stets als pathologisch gewertet werden kann.

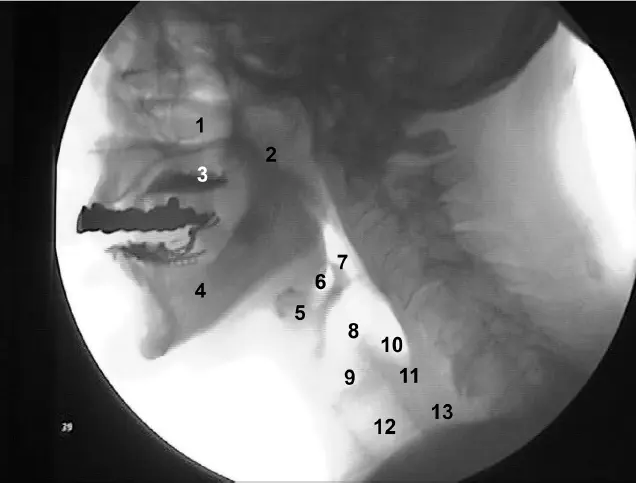

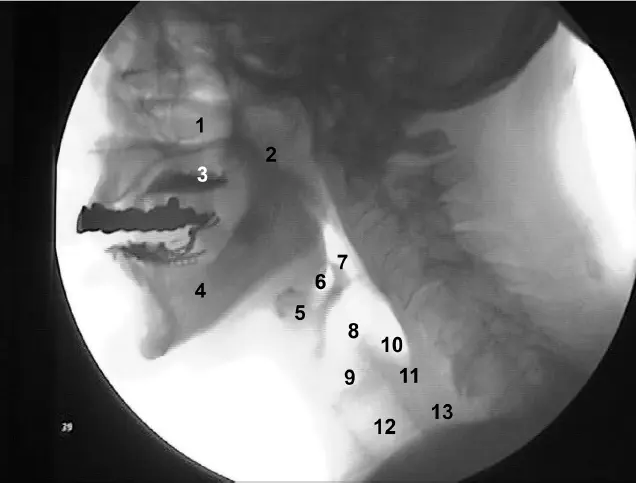

In der folgenden Abbildung (  Abb. 2.1) sind sowohl das orale Boluscontainment als auch die wichtigsten anatomischen Landmarken der oropharyngealen Schluckpassage dargestellt.

Abb. 2.1) sind sowohl das orale Boluscontainment als auch die wichtigsten anatomischen Landmarken der oropharyngealen Schluckpassage dargestellt.

Abb. 2.1: Boluscontainment am Ende der oralen Vorbereitungsphase und die wesentlichen anatomischen Landmarken der Schluckpassage im lateralen Strahlengang der Videofluoroskopie (VFS): 1. Nasopharynx, 2. Velum, 3. Zungenschüssel mit KM-Bolus, 4. Mandibula, 5. Os hyoideum (Hyoid), 6. Valleculae, 7. Epiglottis, 8. Aryknorpel, 9 Glottisebene, 10. Sinus piriformes, 11. Oberer Ösophagussphinkter, 12. Trachea, 13. Ösophagus.

Читать дальше

Kap. 5.5).

Kap. 5.5).