Peter Eisenman sagt, das Holocaust-Mahnmal solle ein »dauerhaftes Gedächtnis« an die sechs Millionen von Deutschen ermordeten Juden schaffen. Doch die Besuchenden überprüfen diese Aussage: Kann das zwischen Landart, abstrakt-minimalistischer Skulptur und Denkmal changierende Kunstwerk das leisten, was Eisenman vorgibt? Das Werk ist offen, ungewiss und deshalb sehr unterschiedlich zu erfahren und auszulegen. Erinnert die Tatsache, dass man zwischen den Stelen schnell allein ist, an die Isolation der Opfer? Soll und kann das Mahnmal Mitgefühl wecken? Oder assoziiert man die perfekt geordnete ›kalte Grammatik‹ der unpersönlichen Betonpfeiler, die ein wenig an Nazi-Architektur erinnern, mit der Gewaltherrschaft des Dritten Reichs? Oder ist es doch eher eine Stadt der Toten, ein Gräberfeld, auf dem die Namen fehlen?

Persönliche Eindrücke, historisches Wissen, kunsthistorische Assoziationen, eigene Körperempfindung, Gefühle und ästhetische Erfahrungen (  Kap. 1.3) beim Durchschreiten bilden für viele Berlin-Besuchenden eine eigentümliche Gemengelage, die sich nicht auflösen lässt, sondern ihre Wirkung meist eindrücklich entfaltet. Eine ›Handlungsanweisung zum Erinnern‹ wird weder vom Kunstwerk noch vom Künstler mitgeliefert. Muss uns dieses Werk etwas Bestimmtes sagen? Es ist ja schließlich ein Denkmal. Sollte Kunst heute eine klare Aussage treffen, etwas vermitteln? Oder muss Kunst mittels der ästhetischen Erfahrung, die sie auslöst, »ein Bewusstsein der Offenheit von Gegenwart« (Seel 2007, S. 66) herstellen, weil ihre Bedeutung sowieso stets individuell konstruiert wird?

Kap. 1.3) beim Durchschreiten bilden für viele Berlin-Besuchenden eine eigentümliche Gemengelage, die sich nicht auflösen lässt, sondern ihre Wirkung meist eindrücklich entfaltet. Eine ›Handlungsanweisung zum Erinnern‹ wird weder vom Kunstwerk noch vom Künstler mitgeliefert. Muss uns dieses Werk etwas Bestimmtes sagen? Es ist ja schließlich ein Denkmal. Sollte Kunst heute eine klare Aussage treffen, etwas vermitteln? Oder muss Kunst mittels der ästhetischen Erfahrung, die sie auslöst, »ein Bewusstsein der Offenheit von Gegenwart« (Seel 2007, S. 66) herstellen, weil ihre Bedeutung sowieso stets individuell konstruiert wird?

Eisenman lehnt jede Deutung seines Werks ab: Es solle nichts symbolisieren, keinen Friedhof, keine Totenstadt, kein Kornfeld, es solle auch kein Gegenbild zu den ineinander verkeilten Eisschollen in Caspar David Friedrichs Gemälde »Gescheiterte Hoffnung« von 1822 sein. Das Leiden derer, an die es erinnere, habe ihn zum Schweigen bewogen. Lediglich Einzigartigkeit war Eisenmans Ziel: einen Ort zu gestalten, der wie kein anderer auf der Welt ist. Denn nie zuvor habe es auch einen Holocaust gegeben.

Durch die performativen Eigenschaften (  Kap. 3.3) dieses Mahnmals wird der Begriff des Denkmals dekonstruiert: Es regt zum Denken an, ohne einen Gedanken vorzuschreiben. In diesem Sinne ist das eigentliche Denkmal die Diskussion hierüber. Der bebaute Raum ist demnach Anlass dafür, das Denkmal im sich immer wieder erneuernden Diskurs zu schaffen und weiterzuentwickeln; ein Diskurs, der lange vor der Errichtung begann, 1988, als Deutschland noch geteilt war und als eine Bürgerinitiative um die Journalistin Lea Rosh begann, ein Holocaust-Denkmal für die ehemalige Hauptstadt des faschistischen Deutschlands zu fordern.

Kap. 3.3) dieses Mahnmals wird der Begriff des Denkmals dekonstruiert: Es regt zum Denken an, ohne einen Gedanken vorzuschreiben. In diesem Sinne ist das eigentliche Denkmal die Diskussion hierüber. Der bebaute Raum ist demnach Anlass dafür, das Denkmal im sich immer wieder erneuernden Diskurs zu schaffen und weiterzuentwickeln; ein Diskurs, der lange vor der Errichtung begann, 1988, als Deutschland noch geteilt war und als eine Bürgerinitiative um die Journalistin Lea Rosh begann, ein Holocaust-Denkmal für die ehemalige Hauptstadt des faschistischen Deutschlands zu fordern.

Ob Anstoß, Ablehnung oder Zustimmung: Eisenman hat das erreicht, was ein Kunstwerk erreichen kann: über die bildnerische Form und über die ästhetische Erfahrung (  Kap. 1.3) zum selber Denken und zum Disput anzuregen (vgl. »Kunst+Unterricht« 316/2007). Denn hier findet keine Vermittlung von festgelegten Ideen und Inhalten statt – zumindest oberirdisch. Aus der Furcht heraus, dass solche Offenheit zur Beliebigkeit führe, war ein Ergebnis der jahrelangen Diskussionen, dass unter diesem Areal ein »Ort der Information« geschaffen wurde. Hier wird in vier ausstellungsdidaktisch geplanten Räumen eindrücklich an die Opfer erinnert, etwa indem unablässig die Namen von 800 ermordeten Juden genannt und deren Schicksale geschildert werden.

Kap. 1.3) zum selber Denken und zum Disput anzuregen (vgl. »Kunst+Unterricht« 316/2007). Denn hier findet keine Vermittlung von festgelegten Ideen und Inhalten statt – zumindest oberirdisch. Aus der Furcht heraus, dass solche Offenheit zur Beliebigkeit führe, war ein Ergebnis der jahrelangen Diskussionen, dass unter diesem Areal ein »Ort der Information« geschaffen wurde. Hier wird in vier ausstellungsdidaktisch geplanten Räumen eindrücklich an die Opfer erinnert, etwa indem unablässig die Namen von 800 ermordeten Juden genannt und deren Schicksale geschildert werden.

»One Minute Sculptures« von Erwin Wurm

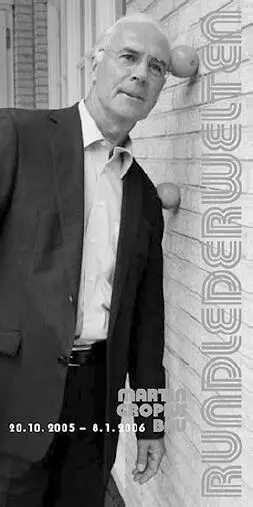

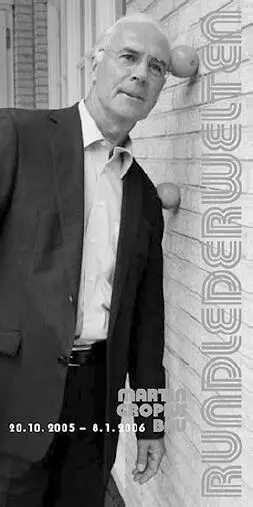

Selbst der legendäre deutsche Fußballspieler, -trainer und -funktionär Franz Beckenbauer tat es. Er posierte eine Minute nach der Anweisung von Erwin Wurm: Beckenbauer lehnte sich seitlich an eine Hauswand an. Doch berührte er nicht mit seinem Jackett das Haus, sondern er presste vorsichtig zwei Orangen-Früchte gegen die Hauswand: eine Orange zwischen Schläfe und Wand, eine zwischen Schulter und Wand (  Abb. 2). Der Gesichtsausdruck ist konzentriert, leicht verlegen und zugleich amüsiert. Wurm dokumentiert Beckenbauer in diesem Moment mit der Kamera. Das Foto, auf dem diese Kurzzeit-Skulptur festgehalten wurde, war Plakatmotiv der Kunst-Ausstellung zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.

Abb. 2). Der Gesichtsausdruck ist konzentriert, leicht verlegen und zugleich amüsiert. Wurm dokumentiert Beckenbauer in diesem Moment mit der Kamera. Das Foto, auf dem diese Kurzzeit-Skulptur festgehalten wurde, war Plakatmotiv der Kunst-Ausstellung zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.

Im Werkverzeichnis des Bildhauers Erwin Wurm (Jg. 1954) gibt es eine ganze Serie mit Gemüse und Früchten. Beispielsweise steht ein Bankdirektor vor der Kamera: In jedem Nasenloch steckt ein weißer Spargel. Der Kopf des Mannes ist leicht nach oben gerichtet, so dass die Spargelstangen fast senkrecht aus den Nasenlöchern herabhängen, sie erinnern an Walrosszähne. Eine andere Zeitgenossin hat sich Schuhe und Strümpfe ausgezogen und kleine Essiggurken zwischen ihre Fußzehen geklemmt. Ein weiterer Freiwilliger in der Serie »Outdoor Sculptures« (1998), der als Lohn für seine Handlung »lediglich ein kleines Foto« bekam, so Wurm, posierte kopfüber in einer offenen Mülltonne am Straßenrand, nur die nach oben aus der Tonne ragenden Beine waren zu sehen.

In Erwin Wurms Schau mit dem Titel »Handlungsformen der Skulptur« (2003) sind alle aufgefordert, von Betrachtenden zu Akteurinnen und Akteuren zu werden: Auf weißen Podesten liegen diverse Alltags-Utensilien, wie Orangen, Stöcke, Bleistifte oder ein Pullover. Zu jedem Gegenstand gibt es eine Handlungsanweisung (Zeichnung mit kurzem Text) des Künstlers (Wurm 2006; Lehmann 2003). So lassen sich zwei Orangen auch unter die Bluse oder ins Hemd im Bereich der Brust stecken. In dem Moment, in dem diese anleitungsorientierte skulpturale Haltung auf Zeit steht, kann man sich von einer Aufsichtsperson der Ausstellung fotografieren lassen. Wer dann noch 100 Euro zahlt und Wurm das Foto zuschickt, erhält es von Künstlerhand signiert zurück, womit die Echtheit einer Wurm’schen Skulptur bescheinigt wird. Ob mit oder ohne Foto: Alle können auf diese Weise als Ausstellungsbesuchende die Verantwortung für das Gelingen eines Kunstwerks übernehmen bzw. eine Skulptur auf Zeit sein.

Was auf den ersten Blick für manche Betrachtende wie Klamauk oder Slapstick wirken mag, erweist sich jedoch als höchst originelle und subtile Kunst-Botschaft. Mit seinen inszenierten »Skulpturen für eine Minute« ist Wurm ein Grenzgänger zwischen den traditionellen Gattungsgrenzen. Skulptur, Happening, Performance (  Kap. 3.3), Ready-made (Marcel Duchamp) verschmelzen zu etwas Neuem. Bekannte kategoriale Gegensätze für Kunst sind paradoxerweise gleichzeitig wirksam:

Kap. 3.3), Ready-made (Marcel Duchamp) verschmelzen zu etwas Neuem. Bekannte kategoriale Gegensätze für Kunst sind paradoxerweise gleichzeitig wirksam:

Abb. 2: Erwin Wurm (*1954): »One Minute Sculpture«. Für die Ausstellung »Rundlederwelten«, dem offiziellen Beitrag des Kunst- und Kulturprogramms der Bundesregierung zur FIFA WM 2006, stand Franz Beckenbauer für Plakat und Einladung zur Verfügung. In der Ausstellung konnten sich alle Besuchende auch selbst für wenige Minuten in eine lebendige Skulptur verwandeln.

Prozess und Produkt, Bewegungslosigkeit und Aktion, Ruhe und Dynamik, Stabilität und Instabilität, Künstlichkeit und Wirklichkeit, Regel und Zufall, Original und Nachahmung; festgehalten mit Video- oder Fotokamera. Dass in Wurms Werken zweifellos immer auch Humor und Ironie sowie Selbst-Ironie mitschwingen, dass die verblüffenden Fotodokumentationen zum Schmunzeln veranlassen, lässt sie umso subtiler und tiefgründiger wirken. Denn mit einem Lächeln sind wir gegenüber den radikalen Intentionen des Künstlers wesentlich aufgeschlossener.

Читать дальше

Kap. 1.3) beim Durchschreiten bilden für viele Berlin-Besuchenden eine eigentümliche Gemengelage, die sich nicht auflösen lässt, sondern ihre Wirkung meist eindrücklich entfaltet. Eine ›Handlungsanweisung zum Erinnern‹ wird weder vom Kunstwerk noch vom Künstler mitgeliefert. Muss uns dieses Werk etwas Bestimmtes sagen? Es ist ja schließlich ein Denkmal. Sollte Kunst heute eine klare Aussage treffen, etwas vermitteln? Oder muss Kunst mittels der ästhetischen Erfahrung, die sie auslöst, »ein Bewusstsein der Offenheit von Gegenwart« (Seel 2007, S. 66) herstellen, weil ihre Bedeutung sowieso stets individuell konstruiert wird?

Kap. 1.3) beim Durchschreiten bilden für viele Berlin-Besuchenden eine eigentümliche Gemengelage, die sich nicht auflösen lässt, sondern ihre Wirkung meist eindrücklich entfaltet. Eine ›Handlungsanweisung zum Erinnern‹ wird weder vom Kunstwerk noch vom Künstler mitgeliefert. Muss uns dieses Werk etwas Bestimmtes sagen? Es ist ja schließlich ein Denkmal. Sollte Kunst heute eine klare Aussage treffen, etwas vermitteln? Oder muss Kunst mittels der ästhetischen Erfahrung, die sie auslöst, »ein Bewusstsein der Offenheit von Gegenwart« (Seel 2007, S. 66) herstellen, weil ihre Bedeutung sowieso stets individuell konstruiert wird?