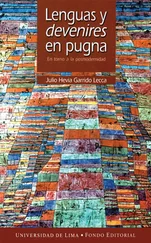

Ardito, volvemos a él, recuerda las tres rejillas a las que apela el peruano promedio para ubicar y calificar al otro, según la divertida y no menos realista lectura que el conocido guionista Eduardo Adrianzén ha extendido (Pásara, 2016, p. 72). Colorómetro, fashiómetro y parlómetro constituirían el tridente discriminativo diariamente ejercido entre nosotros a partir de la pigmentación racial, de los gustos reflejados en la apariencia de cada cual y, claro está, en función de las diversas manifestaciones del manejo verbal implementado aquí y allá. Eloy Jáuregui, cronista y poeta, ha dicho, por su parte, que los tres dispositivos merced a los que un peruano se reafirma en su desconexión del prójimo, o se aprovecha de este, serían lo que él llamó, en clave coloquial, alpinchismo, pasapiolismo y sacolarguismo (Hevia, 2008, pp. 85-86). Dicho en buen romance, tanto hay la tendencia a acortar todo umbral de tolerancia, e incluso a aniquilarlo (alpinchismo), como a evitar compromisos cuando ello es requerido (pasapiolismo) y, si de medidas acomodaticias se trata, procurar apoyo en quien garantice responsabilizarse, en primera persona, por los problemas que nos afectan (sacolarguismo). Se trata, a todas luces, de medidas más o menos oportunistas desde las que emerge un individualismo rampante, una primacía de los intereses personales, una mirada corta con la que cada cual mide la economía de sus esfuerzos y privilegia el correspondiente confort sin sopesar las consecuencias generales.

Para añadir leña al fogón, describiremos tres estrategias más o menos generalizadas en el espinoso terreno socioétnico que, entre todos, hemos construido por estos lares. He allí el efecto-casting, el efecto-Benetton y el efecto-puerta giratoria (Hevia, 2016). El efecto-casting converge, hasta cierto punto, con la propuesta de Adrianzén, quien, como hemos visto, desagrega tres ejes en su diaria aplicación, aunque nosotros pretendemos dar cuenta de otro interés, afán inclaudicable del sujeto estándar por instalarse en el lugar del juez autorizado e implementar aquellas selecciones y clasificaciones de las que, décadas atrás, nos había informado Fernando Fuenzalida (Pazos, 2012, pp. 171-172). Tutear o no tutear, cholear o no cholear, tomar o no distancia, en buena cuenta, se trata del viejo cuento de la inclusión y la exclusión o, en la clave de Foucault (1992), de una estrategia tendiente a discriminar a aquellos a los que es preciso instalar “en el interior del exterior e inversamente” (p. 25).

Más irónico, el efecto-Benetton busca borrar transitoriamente las distancias reales entre sectores, clases o etnias, congregándolas en la escena medial para beneplácito de las almas bellas, materializando así un estribillo musicalizado del tipo “We are the world, we are the children”; tales ocurrencias suelen emerger preferentemente en coyunturas requeridas de aglutinar —por motivos comerciales o políticos— a representantes de nuestra variopinta población. Cuando de propósitos puramente consumistas se trata, la Navidad, el Año Nuevo y las Fiestas Patrias parecen prestarse idealmente a estos propósitos; las coyunturas electorales y las recurrentes eliminatorias para cada mundial de fútbol se vuelven pretextos paradigmáticos para dar cuenta de una política que, dado su interés resultadista, se asemeja harto al chauvinismo que le es inyectado a la competencia deportiva. Por último, está el efecto-puerta giratoria, en virtud del cual los intereses del sujeto van, literalmente, girando según primen sus intereses públicos o la discrecionalidad privada, de allí que gente claramente progresista en el terreno profesional devenga en un conservadurismo alarmante en el ámbito hogareño o que su perfil machista se agudice u oculte en función de los públicos delante de los que opera. Se trata, en función de las conveniencias y para utilizar una vieja antinomia tipológica, de intro-vertir o extro-vertir las características o modos de ser que la escena social demande.

Preguntas históricamente fundantes como la que formulara en su momento Jorge Basadre, “¿Cuándo nació el Perú?”; preguntas expelidas desde la literatura, dando cuenta del sentir de una capital amenazada y en franco retroceso, vía el lamento vargasllosiano de Zavalita, “¿En qué momento se jodió el Perú?”; preguntas, finalmente, más cercanas a una coyuntura atravesada por los flujos globales y la economía neoliberal, “¿Qué país es este?”, como la que le da el título al trabajo ya citado de Pásara, ni fueron ni son gratuitas en territorio peruano. Bien vale la pena recuperar el nexo por entretejer entre una y otra duda, entre estos y aquellos planteamientos, máxime si consideramos el variopinto juego de intencionalidades encerradas por tales preguntas, para no redundar en las brechas y discrepancias que tales formulaciones abrieron o siguen abriendo en cada momento; para no insistir, en un sentido más amplio, en las distintas maneras, científicas o existenciales, con que escritores e historiadores han intentado responder a unos tópicos tan íntimamente ligados al destino del país que los ha visto nacer.

Recordemos que también hay respuestas que hablan desde otro lugar, más puntual o coyuntural, se diría, como, por ejemplo, la del ya citado Matos Mar, antropólogo ayacuchano, quien certificó lo que ya empezaba a ocurrir desde fines de los setenta, léase la inevitable y tensa coexistencia entre los que ya estaban y los que acababan de llegar; alternativas de análisis como la extendida por De Soto, de profesión abogado, a propósito del aparato paralelo que levantó la llamada economía informal y los insospechados modelos puestos en juego por las tradiciones comunitarias y hábitos milenarios del Ande (Silva Santisteban, 1995, pp. 383-392), e incluso los perfiles que sobre los nuevos nichos y los sectores empoderados en la Lima de los conos, en la Lima de Los Olivos y Gamarra, ha expuesto Arellano (2000), psicólogo que, sin demasiadas nostalgias e hipotecas doctrinarias, propone datos reveladores y provee entradas distintas a la cuestión, siempre polémica, del operativo aspiracional en el país.

No faltan observadores que, como Carlos Franco, han anunciado la definitiva e irreversible cholificación del país, la fundación de una nación chola cuya realidad mal podríamos intentar negar o restar valor, cual si fuera posible negar o restar valor a lo que hay de imbarajable y creativo en todo proceso de mestizaje (Pazos, 2012, pp. 149-150). Ello quizá a despecho del laberinto en el que, según Nugent (2012), se ve instalada esa misma choledad o de la recurrencia con que la discriminación se ha practicado de ida y vuelta, para remitirnos al guiño cinematográfico operado por Bruce en su estudio Nos habíamos choleado tanto (2007). Quizá haya que rescatar a Orlando Plaza, quien lejos de entender la cultura como mero producto (concebido, en su extremo, como definitivo e inmutable), lo hacía principalmente como un proceso, como una fuerza en gestación y, en consecuencia, permeable a los cambios (Pazos, 2012, pp. 138-140). Vemos allí una interesante correlación con lo sustentado por Tokihiro Kudó, cuando este proponía un entendimiento de lo cultural cuya pretendida estabilidad debía, en paralelo y complementariamente, tornarse permeable a las variables que toda coyuntura imprime; así se devolvería a cada tramo histórico la dinámica que le es inherente al corpus social (Pazos, 2012, pp. 144-148).

Se trata, pues, de un país diverso, como advirtiera Degregori (2005), diversidad que tanto debe concebirse en clave histórica y geográfica —resuena aquí la idea marxista de los diversos modos de producción económica operando al unísono en el país— como en un plano social y racial que mal podría ajustarse, hasta donde podemos entender, al sueño de la unidad tantas veces anhelada. Hablamos, entonces, de una cierta mirada de la unificación nacional a la que un Valcárcel aspiraba demandando, en su versión más extrema, una depuración de todo mestizaje, cual plataforma obligada para la reivindicación de la raza indígena (Pazos, 2012, p. 98); o de la lectura de Mariátegui propugnando un marxismo no poco vinculado a cierta matriz socialista ancestral de la que la comunidad andina habría de emerger como marca indiscutible (1975) y que, como contraparte, encuentra, en la visión escéptica y descorazonada de un González Prada o de un Salazar Bondy, toda una batería de vicios practicados por el sector acomodado de la urbe y de incoherencias o rasgos inerciales destilados por la masa congregada en la escena capitalina, en fin, caracteres todos que, como es obvio, mal podían prever una salida civilizada. Vale la pena recordar, por tanto, que todo etnocentrismo arrastra cegueras y sorderas, que todo etnocentrismo se autolegitima contra viento y marea. Bien se ha dicho que nada hay más difícil de contrarrestar, que no hay fuerza más resistente a la extinción que la del prejuicio (Mazzara, 1999, pp. 74-82), hábito del razonamiento o fórmula prefabricada convenientemente diseñada para eximirnos de toda duda.

Читать дальше