Echoortung

Neue technische Hilfsmittel haben Forschungen über die Jagdstrategien von Tieren sehr erleichtert. Insektenfressende Fledermäuse nutzen im Dunkeln die Echoortung (auch Biosonar genannt), um fliegende Beute wie Mücken oder Motten zu finden und zu verfolgen. Ein japanisches Wissenschaftlerteam erforschte die Nahrungsgewohnheiten von Fledermäusen mit Mikrofonen und mathematischen Modellanalysen. Sie nahmen die Rufe und Flugbahnen der Fledermäuse auf und fanden heraus, dass sie ihr Sonar nicht nur auf die gerade verfolgten Insekten richten, sondern gleichzeitig auf die, die sie als Nächstes jagen wollen.

Das Team fand auch Hinweise, dass die Tiere bei ihrer Flugbahn zwei Schritte vorausdenken, ähnlich wie ein guter Schachspieler. Sie maximierten nicht nur ihren Energiegewinn, indem sie gleichzeitig mehrere Insekten verfolgten, sondern minimierten auch ihren Energieaufwand, indem sie bei der Jagd eine möglichst kurze Strecke wählten. Dieses Verhalten passt gut zur Theorie des optimalen Nahrungserwerbs.

PARASITEN UND KRANKHEITSERREGER REGULIEREN POPULATIONEN WIE DIE RÄUBER

ÖKOLOGISCHE EPIDEMIOLOGIE

IM KONTEXT

SCHLÜSSELFIGUREN

Roy Anderson(*1947),

Robert May(*1936)

FRÜHER

1662Der englische Kurzwarenhändler John Graunt analysiert die Todesarten in London statistisch in Natural and Political Observations made upon the Bills of Mortality .

1927Die Schotten Anderson Gray McKendrick und William Ogilvy Kermack entwickeln ein epidemisches Modell für infizierte, nicht infizierte und gesunde Individuen.

SPÄTER

1996Der US-Epidemiologe James S. Koopman fordert den stärkeren Einsatz von Computern, um zu simulieren, wie sich Krankheiten ausbreiten.

2018Ein weltweites Team verfolgt die Ausbreitung eines Pilzes, der Frösche dezimiert.

Die Epidemiologie erforscht, wie sich Krankheiten in einer Population ausbreiten. Ursprünglich stand dabei der Mensch im Vordergrund, inzwischen werden die Methoden aber auch für Populationen anderer Lebewesen effektiv angewendet.

Ökologen erkannten früh, dass die Größe einer Tier- oder Pflanzenpopulation und ihre Wachstumsrate vom Angebot an Nahrung und Lebensraum sowie der Menge an Fressfeinden abhängt. In den 1970er-Jahren zeigten der Brite Roy Anderson und der Australier Robert May, wie Parasiten sowie bakterielle und virale Infektionen die Größe einer Population begrenzen. Bei wilden Schafen ist z. B. die wichtigste Todesursache der Lungenwurm, während die meisten Vögel an Vireninfektionen sterben.

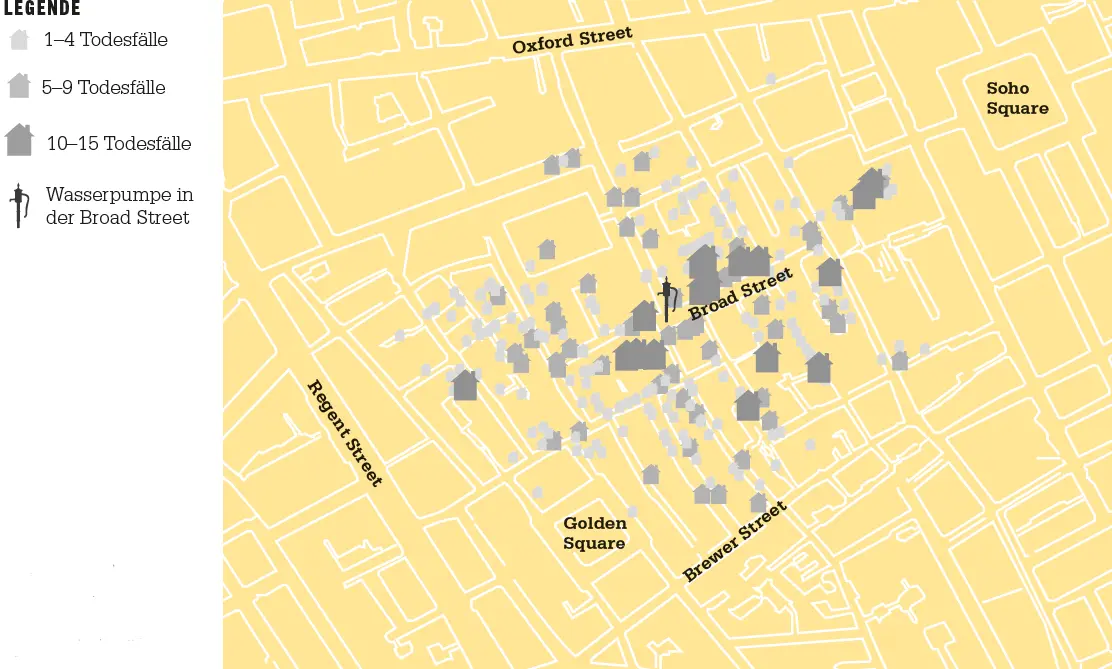

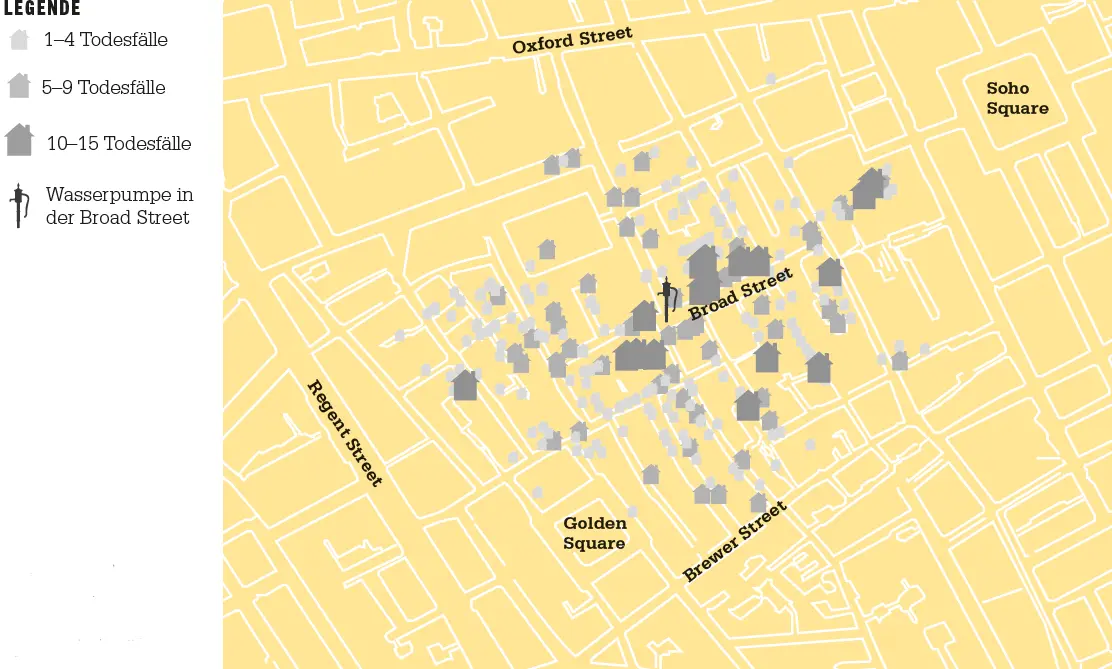

Karte der Todesfälle durch Cholera in London 1854

Todesfällebeim Ausbruch der Cholera von 1854 ließen sich auf eine Wasserpumpe zurückführen. Das Wasser dort war durch das Abwasser einer kranken Familie verschmutzt worden.

In der Ökologie haben Krankheiten weitere Auswirkungen. Bis zu 40 % der Bakterien im Ozean sterben täglich durch Viren. Dies führt zum »viralen Shunt«, durch den Nährstoffe an die Basis der Nahrungskette zurückfließen, statt die Nahrungskette hinaufzuwandern.

Die Epidemiologie begann mit dem britischen Arzt John Snow, der 1854 eine Choleraepidemie im Londoner Stadtteil Soho miterlebte. Damals meinte man, dass die Krankheit durch Miasma – eine Art giftiger Dämpfe in der Luft – verursacht wurde, das von den Leichen und Sterbenden ausging. Snow war nicht der Erste, der dies anzweifelte, aber bei der Cholera hatte er besonders starke Zweifel.

Er trug jeden Cholerafall in eine Karte von Soho ein und stellte fest, dass die betroffenen Haushalte das Wasser an einer Pumpe in der Broad Street (heute: Broadwick Street) holten. Er ließ die Pumpe abstellen und die Epidemie ließ bald nach. Die Cholera wurde also durch das Wasser übertragen, und Menschen steckten sich durch verschmutztes Wasser oder Nahrung an. Ein Jahrzehnt später beschrieb Louis Pasteur mit der »Keimtheorie«, dass Krankheiten, aber auch Fäulnis und Zersetzung von Mikroorganismen verursacht werden.

Der Arzt John Snowkämpfte für seine Überzeugung, dass Cholera durch Wasser übertragen wird. Die medizinische Zeitschrift Lancet räumte erst 1866 ein, dass er recht hatte.

In den 1970ern konzentrierten sich Anderson und May auf die Entwicklung eines mathematischen Modells für den Einfluss von Mikroorganismen auf Populationen. Ihr System von Gleichungen sollte auch in der realen Welt erklären, wie sich verschiedene Pathogene verbreiten – von Bakterien und Viren zu parasitischen Würmern und Insektenlarven.

In ihrem Modell wurden (virtuell im Computer repräsentierte) Mäuse in drei Gruppen unterteilt: empfängliche, aber nicht infizierte Mäuse, infizierte Mäuse sowie Mäuse, die die Infektion überlebt hatten und nun immun waren. Anders als frühere epidemiologische Modelle war die Gesamtzahl nicht konstant; Mäuse kamen durch Geburt oder Zuwanderung hinzu und starben auch an natürlichen Ursachen. Ohne Krankheiten blieb die Gesamtzahl gleich, weil die Rate der neu hinzukommenden Mäuse mit der Zahl der sterbenden im Gleichgewicht stand.

»Bei sinnvoller Anwendung sind mathematische Modelle nicht mehr und nicht weniger als Werkzeuge, um über Dinge in einer präzisen Weise nachzudenken. «

Roy Anderson / Robert M. May Infectious Diseases of Humans: Dynamics and Control , 1991

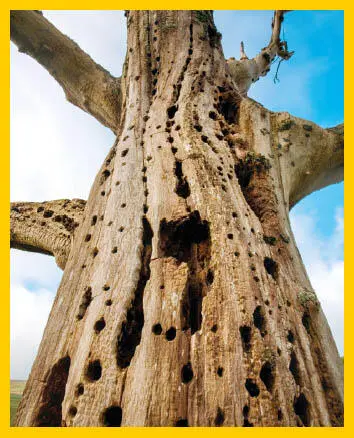

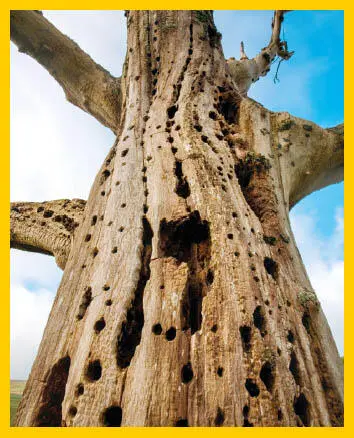

Ein Baumin North Yorkshire (Großbritannien) zeigt das Ulmensterben durch einen Pilz, der unabsichtlich aus Asien eingeführt wurde und vom Ulmensplintkäfer verbreitet wird.

Der Einfachheit halber nahm das Modell an, dass die Krankheit durch Kontakt zwischen infizierten und nicht infizierten Mäusen verbreitet wurde (Ansteckungsrate). Nicht alle infizierten Mäuse starben, denn das Modell enthielt auch eine Genesungsrate. Die gesundeten Mäuse waren immun, zumindest am Anfang. Immunität gegen Viren ist meist lebenslang, aber für einige bakterielle Infektionen kann man nach einer Zeit wieder empfänglich werden. Daher enthielt das Modell auch eine Rate dazu, dass Immunität wieder verloren geht.

Mit diesen Annahmen stellten Anderson und May ein Gleichungssystem auf, das die Rate der Populationsänderung der drei Gruppen (empfängliche, infizierte und immune Mäuse) vorhersagt und damit auch die Veränderung der gesamten Mäusepopulation.

»Krankheiten mit kurzen Infektionen und dauerhafter Immunität neigen dazu, epidemische Muster zu zeigen. «

Roy Anderson / Robert M. May Population biology of infectious diseases: Part I. Nature , 1979

Читать дальше