Stoffe mit toxischer LangzeitwirkungRauchbestandteilelatent toxische

PLOYZYKLISCHE AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE (PAKPAK) treten als hochmolekulare komplexe Gemische auf und enthalten in unterschiedlichen Anteilen krebserzeugende oder krebsfördernde Komponenten. PAK treten im Brand im Allgemeinen an Ruß gebunden auf und sind bei nahezu allen Bränden mit Rußbildung zu erwarten. Die Aufnahme in den menschlichen Körper erfolgt über die Atemwege, in geringem Umfang auch über die Haut. Vergiftungd. PAK

POLYCHLORIERTE DIBENZO-DIOXINE und -FURANE (PCDDPCDDDioxine, PCDFPCDFFurane) DioxineFuranetreten nur bei Bränden mit chlorhaltigen Stoffen unter Sauerstoffmangel und bei niedrigen Temperaturen (< 800 oC) auf. Es gibt über 200 verschiedene Stoffe dieser Art, von denen das sog. „SevesogiftSevesogiftDioxine“ (TCDD, 2, 3, 7, 8-Tretrachlordibenzodioxin) das bekannteste ist. Wegen des hohen Dampfdruckes ist mit dem Auftreten nur in heißem Brandrauch und im Brandruß zu rechnen. Trotz des notorisch schlechten Rufes dieser sog. UltragifteUltragifteDioxine sind keine mit Bränden in Verbindung zu bringenden Vergiftungen nachgewiesen (vfdb [1.31], Weiß [1.39]).

1.3.3 Wirkung von Brandrauch auf den Menschen

Von den in Deutschland jährlich zu beklagenden ca. 220 bis 300 BrandtoteBrandtotein Deutschlandn (Kaiser [1.37] und DFV [1.4]) sind nach neuerer allgemeiner Auffassung mindestens ca. 70 % eigentlich Rauchtote (Lessing et al. [1.38], Wilk et al. [1.68], andere Autoren geben bis 90 % an, Basmer et al. [1.32]).

Die Gefährlichkeit von Brandrauch für den Menschen beruht auf folgenden Wirkungsmechanismen:

narkotisierende Wirkung

reizende Wirkung

Sichtbehinderung

thermische Wirkung

psychologische Wirkung

Im Folgenden werden die wichtigsten Merkmale dieser Wirkungsmechanismen des Brandrauches kurz erläutert. Eine vertiefte Darstellung mit neueren Erkenntnissen und Modellen zur Berechnung der Wirkung von Rauch- und Heißgasen haben Wilk et al. 2019 vorgelegt [1.68], [1.69].

Die narkotisierende Wirkung des Brandrauches – Rauchgasintoxikation – führt dazu, dass betroffene Personen – selbst, wenn sie zum Brandzeitpunkt wach sein sollten – teilnahmslos und danach bewusstlos werden, so dass eine Selbstrettung nicht mehr stattfindet. Die narkotisierende Wirkung Rauchnarkotisierende Wirkunggeht im Wesentlichen von den Komponenten Kohlenmonoxid (CO) und Blausäure aus (vergl. Punkt 1.3.2). Wie bei allen Giften hängt die Wirkung von der Konzentration der Stoffe und der Expositionszeit und damit von der aufgenommenen Dosis ab. Da in allen Realbränden stets ein Schadstoffgemisch entsteht, ist der Organismus einer Vielzahl von Stoffen ausgesetzt, die sich in ihrer Wirkung verstärken. Der grundlegenden Arbeit von Purser [1.28] ist zu entnehmen, dass als vielen Stoffen gemeinsames ToxizitätspotentialToxizitätspotential ein Wert von 500 g/m³ min gelten kann, der bei 50 % der exponierten Versuchstiere zum Tod führt.

In Wohn- und Arbeitsräumen ist im Allgemeinen von einer Mischbrandlast auszugehen, die zu etwa 50 % aus Holz, zu ca. 10 % aus anderer Cellulose (Papier etc.), zu ca. 10 % aus Gummi und Leder und zu ca. 30 % aus Kunststoffen besteht (vergl. auch [1.32]). Eine vollständige Verbrennung liegt überwiegend nicht vor. Der obige Wert der Toxizität nach Purser kann dann zugrunde gelegt werden. Ein Mensch hat danach bei Einatmen von Luft mit einer Brandrauchkonzentration von ca. 2 % nach 30 Minuten noch eine Überlebenschance von 50 %. Eine sehr interessante Analyse toxikologischer Todesursachen beim Brand eines Altenheimes enthält [1.40].

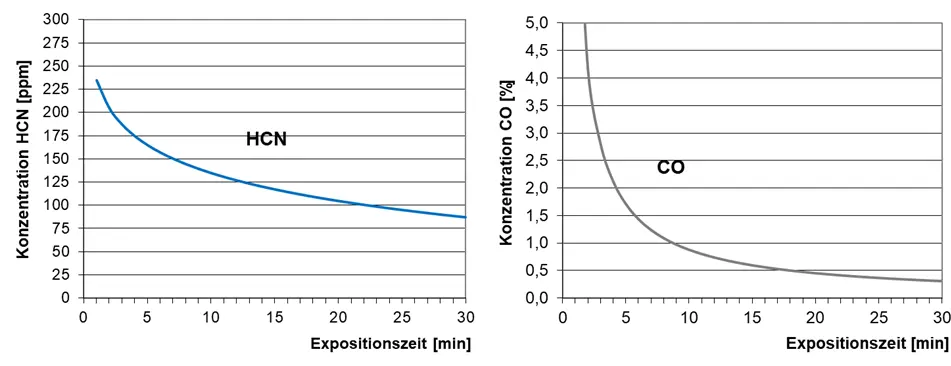

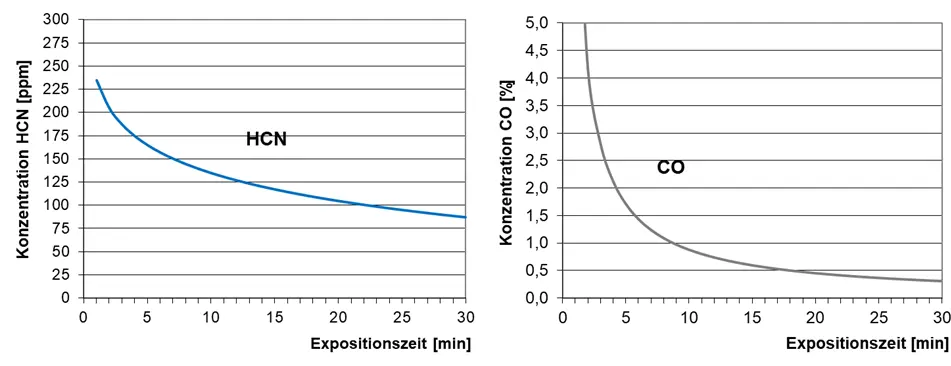

Auf der Grundlage der Arbeiten von Purser wurde die Abbildung 1-2 entwickelt, die die Zeit bis zur Handlungsunfähigkeit von Menschen (time-to-incapacitation) für Kohlenmonoxid und Blausäureexposition zeigt.

Die reizende Wirkung des Brandrauches beruht im Wesentlichen auf Salzsäure und Aldehyden, hauptsächlich Formaldehyd, daneben auf Stickoxiden und Schwefeldioxid. Leicht wasserlösliche Reizstoffe beeinflussen vor allem die Augen und die oberen Atemwege. Schwerer lösliche Stoffe (insbesondere HCl und NO x) gelangen bis in die Lunge und können dort nach einigen Stunden zum Lungenödem führen. Weitere Ausführungen zur Wirkung von Reizgasen findet man bei Purser [1.28], zur Auswirkung auf die Selbstrettung von Betroffen in [1.40].

Abbildung 1-2:

Abbildung 1-2:

Zeit bis zur Handlungsunfähigkeit für die Exposition mit Kohlenmonoxid und Blausäure (berechnet nach [1.28])

Handlungsunfähigkeitn. HCN- und CO-ExpositionToleranzzeitfür COToleranzzeitfür BlausäureBlausäureToleranzzeitDie Selbstrettung von Personen wird durch die akute Reizung der Augen und oberen Atemwege nachteilig beeinflusst. Dabei ist, anders als bei narkotisierenden Gasen, die Wirkung nicht von der aufgenommenen Dosis abhängig, sind Reizgase vorhanden, tritt die Wirkung sofort ein. Die Stärke der Irritation scheint in erster Linie von der Art des Brandgutes abzuhängen, so wird Rauch von Holzfeuern als deutlich weniger reizend eingestuft, als jener von Bränden von Plastikmaterialien. Der Schmerz kann durch Schließen der Augen oder starkes Augenzwinkern, durch Mundatmung oder Anhalten des Atems in seiner subjektiven Empfindung beeinflusst werden.

| Reizgas |

Handlungsunfähigkeit |

Behinderung der Flucht |

| HCI |

900 ppm |

200 ppm |

| HB r |

900 ppm |

200 ppm |

| HF |

900 ppm |

200 ppm |

| SO 2 |

120 ppm |

24 ppm |

| NO 2 |

350 ppm |

70 ppm |

| Akrolein |

20 ppm |

4 ppm |

| Formaldehyd |

30 ppm |

6 ppm |

Tabelle 1-2:

Konzentrationsgrenzwerte von Reizgasen (zusammengestellt nach [1.28])

Handlungsunfähigkeitdurch ReizgaseToleranzzeitfür ReizgaseReizgaseToleranzzeitWird der Schmerz zu groß, so kann die Selbstrettung extrem erschwert oder unmöglich werden. Die betroffenen Personen suchen dann häufig vermeintlich sichere Bereiche auf. Wenn sie dort weiterhin narkotisierenden Brandgasbestandteilen ausgesetzt sind, kann es zu den oben geschilderten Folgen kommen, obwohl die Person zunächst durchaus zur Selbstrettung in der Lage war. Hinsichtlich der Konzentration von Reizstoffen im Rauchgas, die zur Behinderung oder gar Handlungsunfähigkeit betroffener Personen führen, sind die in der Fachliteratur zu findenden Werte etwas uneinheitlich. In Tabelle 1-2 sind einige Werte aus [1.28] aufgeführt, die auf der sicheren Seite liegen, d.h. die Beeinträchtigung durch die Reizwirkung wird eher etwas überschätzt.

Dichter Rauch führt zu einer Beschränkung der SichtweiteSichtweiteBeschränkungRauchSichtweite, und damit der Wahrnehmung wichtiger Hinweise (z.B. Rettungswegbeschilderung, Punkt 13), die u.U. noch durch die oben beschriebene Reizwirkung der Rauchgase verschlechtert wird. Die lichttrübende Wirkung der Rauchgase beruht im Wesentlichen auf den enthaltenen Aerosolen und Feststoffen und wird durch die sog. Optische DichteOptische Dichtevon RauchRauchoptische Dichte pro Weglänge D Lbzw. den ExtinktionskoeffizientExtinktionskoeffizientv. Rauchen RauchExtinktionskoeffizientRauchSchwächungskoeffizient(oder Schwächungskoeffizienten) k beschrieben (k = D L* ln 10). Eine optische Dichte pro Weglänge von 0,5/m heißt, dass die Sichtweite noch 2 m beträgt. Bei einer optischen Dichte pro Weglänge von ca. 0,05/m kann ein 25 m entferntes selbstleuchtendes Hinweisschild gerade noch erkannt werden. Detailliertere Ausführungen hierzu findet man bei Schneider [1.42] und Steinert [1.43] und unter Punkt 13.4.2.

Читать дальше

Abbildung 1-2:

Abbildung 1-2: