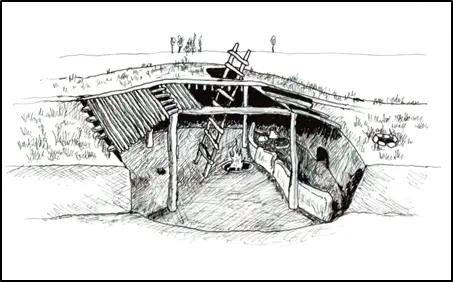

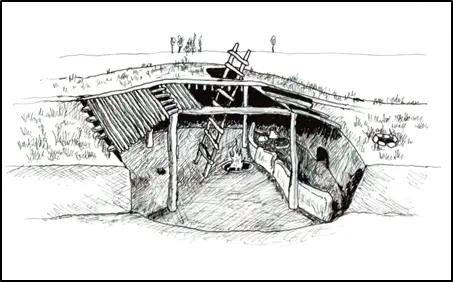

1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 Die ursprüngliche fensterlose, kleine, dunkle, relativ winddichte und dadurch etwas verräucherte überdachte Erdgrube ohne nennenswerte Innenausstattung wurde im Laufe der Zeit entsprechend den Bedürfnissen und technischen Erkenntnissen und Fertigkeiten und der Verfügung über die dafür erforderliche Arbeitszeit für den Bau und die Beschaffung der Baustoffe (Gewinnung, Zurichtung und Transport) immer ausgefeilter. (Abb. 5)

Die ursprünglich auf dem Fußboden aufgesetzten Dachpfosten wurden auf einer umlaufenden erhöhten Erdstufe abgesetzt (besserer Verrottungsschutz des Pfostenfußes)

Das eigentliche ursprüngliche Grubenhaus erhielt eine sogenannte Gegenkammer (oder Nebenkammer) für Ablage- und Lagerungszwecke, die über eine separaten Dach-/Einstiegsöffnung verfügte. Der Einstieg über die Dachöffnung der Hauptkammer (= Rauchabzug) verlor eventuell etwas an Bedeutung. Mit den beiden Dachluken (Lufteintrittsöffnung und Luftaustrittsöffnung) verbesserte sich die Belüftung/Bewetterung des Grubenhauses entscheidend. Zur Regulierung des durch das Feuer aktivierten Luftstromes wurden spezielle „Raumteiler“, zwei sogenannte Flügelwände oder Wandflügel in der Hauptkammer errichtet. Die mittige Durchgangsöffnung zwischen den beiden Flügelwänden wurde vor der Feuerstelle luftströmungstechnisch durch einen sogenannten Deflektor abgeblockt, der die Feuerstelle vor dem direkten Luftstrom schützte und eine durch seine Gestaltung ruhige Flamme gewährleistete, die eine rationellere Nutzung des Brennstoffs erlaubte. Der Bodenbereich der Hauptkammer war damit vor horizonaten Luftströmungen weitgehend geschützt und relativ warm. Verbrauchte Luft wurde sanft nach oben abgeführt. Die Gegenkammer war als Lagerraum gut durchlüftet. Teilweise wurde unter Vermeidung einer Gegenkammer eine extra ausgehobene/ausgebaute Belüftungsröhre aus einem vertikalen Schacht von der Erdoberfläche und einer horizonalen Röhre ins Grubenhaus aus Steinplatten gestaltet, die von der das Grubenhaus umgebenden Erdoberfläche ausging und nach ihrem Steinplattenausbau wieder mit Erde überdeckt wurde. Die Luftaustrittsöffnung am Ende der horizonalen Röhre an der Grubenhauswand wurde zur Regulierung des Luftzustroms mehr oder minder mit einer vorschiebbaren Steinplatte verschlossen. Die Belüftungsröhre konnte natürlich auch an ihrem Eingang auf der Erdoberfläche luftstromreduzierend abgedeckt werden.

Der Fußboden wurde mit einer Schicht Adobe-Estrich versiegelt/überdeckt und bald darauf wurden auch die vertikalen Seitenwände der Erdbank, die die Pfostenfüße trug, mit Adobe (gegen Abbröckeln der Erde) verputzt/versiegelt. Wenn plattige Steine zur Verfügung standen, wurde der Fußboden mit solchen Platten gepflastert/ausgelegt und nur die Zwischenräume zwischen den Platten mit Adobe verfüllt.

Analog dem Fußboden wurden auch die relaiv niedrigen Seitenwände mit Steinplatten verkleidet und geschützt. Später wurden die großen Steinplatten durch ein erstes Mauerwerk ersetzt. Die vertikale oder manchmal auch leicht nach außen geneigte Wand bekam eine Verblendung aus kleinen Steinen, die in Adobe eingelegt worden waren. Diese noch grobe Blendwand wurde – soweit nachweisbar – danach ebenfalls noch mit einer glättenden Adobeschicht überzogen/verputzt. Diese glatten Wandflächen boten einen Untergrund/Hintergrund für aufgemalte und/oder eingeritzte Dekors (extrem selten in Fragmenten erhalten/nachweisbar!)

Unter dem Boden der Hauptkammer wurden mehr oder minder mit Adobe und/oder Steinplatten ausgebaute Vorratslagergruben angelegt, die mit Steinplatten oder Hölzern abgedeckt wurden (Nagerschutz!). Anzahl, Größe und Gestaltung dieser Gruben wechselten lokal und über die Zeit und im Maße besserer Lagermöglichkeiten und Notwendigkeiten

Abb. 5 Pueblo I Grubenhaus (700/750 bis 900 u.Z.)

Das hier beschriebene Grubenhaus ist eine Allround-Wohnstätte, in der sich alle Aktivitäten (oder Passivitäten/Schlafen) abspielten, die nicht im Freien erledigt werden konnten. Es war ein Defensivraum gegen störende Klimaeinflüsse (Wind, Niederschläge, Temperatur) und wurde durch eine kleine Personengruppe mehrerer Generationen bewohnt. Oft wurde diese Gruppe als Familie oder Großfamilie bezeichnet – absolut unzutreffend als patriarchale Gemeinschaftsstruktur in dem hier bestehenden urgesellschaftlichen Zustand. Der neutrale Begriff „Haushalt“ oder Haushaltsgruppe ist sachlich zutreffend und ausreichend flexibel. Über die mögliche maximale Personenanzahl dieser Gruppe ist damit natürlich keine Aussage getroffen. Darauf lässt sich bestenfalls von der Anzahl der möglichen Schlafplätze her schließen. Aber bitte keinen Schlafplatzbedarf nach heutigem mitteleuropäischem Wohlstandsmaßstab – pro Person 2 m² Bettfläche. Je dichter man lag, desto wärmer war es für den Einzelnen.

Wenn Aktivitäten von mehreren Haushaltsgruppen praktiziert werden sollten, dann bestand dafür die Möglichkeit im Freien auf einer speziellen „Tanz“-Fläche/ plaza vor den Grubenhäusern oder die Gemeinschaft(en) schuf(en) sich nach dem Vorbild der Grubenhäuser eine spezielle „gute Stube“ für nichtalltägliche, deshalb meist als spirituell bezeichnete Aktivitäten im größeren Personenkreis oder im Kreis ausgewählter Personen. Dieses eingetieft angelegte Bauwerk war die sogenannte Kiva, deren Grubenhausvorbild eindeutig war und die nach den Ausstattungsprinzipien der Grubenhäuser eine spezielle formale Ausstattung bekam. Dazu gehörte das Belüftungssystem, die Bank, Stützpilaster für das Dachgebälk, eine formale und gut ausgebaute Feuerstelle/Feueraltar mit Deflektor und eine Gegenkammer. Kennzeichnendes Kernstück aller Kivas war die sogenannte Sipapu (Hopi-Begriff), aus der - laut oral tradition - die Menschen von der Unterwelt/der Mutter Erde, ans Tageslicht emporgestiegen waren/geboren worden waren. Die Sipapu/Vagina der Erdmutter war formal nur eine kleine und selten durch Lehmumrandung markierte Vertiefung im Endbereich der Luftströmungslinie.

Entsprechend der Lokalität, der Entstehungszeit, der Größe und den Bedürfnissen der Erbauer war die Gestaltung der Kivas, unter Wahrung der Schlüsselelemente, sehr differenziert bis hin zu mehrwandigen und dachlosen Formen.

Die Gestaltungsprozesse, welche hier nur in äußerster Knappheit beschrieben wurden, zogen sich in unterschiedlicher Intensität und lokaler Ausprägung über viele Generationen hin. Die Ausgestaltung des Grubenhauses verlief parallel zur Anlage von wiederholt genutzen Winterstandorten, die im Sprachgebrauch der Archäologen als Weiler oder Dörfer erscheinen. Diese Entwicklung führte fließend von der Kultur der Menschen der Basketmaker II Zeit zu der der Basketmaker III Zeit. Die Gestaltung der Bauwerke war dabei nur ein Aspekt der Kultur der ErbauerInnen.

Eine typische Basketmaker-Niederlassung

Als eine typische Niederlassung im Chaco Canyon Bereich aus der Zeit um 500 bis 700 u.Z. gilt die Stätte Shabik'eshchee Village, ein großes Basketmaker III Grubenhausdorf (8,1 ha) etwa 11 km südöstlich von Pueblo Bonito auf der Chakra Mesa über deren nördlichem Steilhang oberhalb des Chaco Wash. Shabik'eshchee ist eines der am besten bekannten Grubenhausdörfer in der Four Corner Region und wird als einer der Typenstandorte für die Region bezeichnet. Ein Teil des Standorts wurde 1926 und 1927 ausgegraben, weitere Arbeiten erfolgten 1973.

Die Stätte enthält die Überreste von mehr als 64 Grubenhäusern und 48 Vorratslagerkisten/-kästen, eine große kommunale Kiva (Ø = 12 m; A ~ 110 m²) und drei Abfallablageplätze. Die Grubenhäuser waren aber nicht alle gleichzeitig bewohnt. Es gab auch einige bauliche Anlagen nordwestlich vom Hauptstättenbereich einschließlich einem Grubenhaus aus der späteren Pueblo I Periode und einem Bau, der als Proto-Kiva (noch ohne Sipapu!) bezeichnet wurde. Ursprünglich hielt man die Bauten im Nordwesten für eine separate Besiedlung von Shabik'eshchee, aber später fand man, dass die zeitliche Verteilungen der Grubenhäuser fortlaufend und ausreichend zeitgleich waren, um als eine einzige Niederlassung betrachtet zu werden. Insgesamt wurden drei Gruppen von Grubenhäusern identifiziert. Man vermutet, dass das Dorf als eine saisonale (winterliche) Versammlungsstelle für Basketmaker-Haushaltgruppen gedient haben kann, die während des restlichen Jahres in verstreuten kleineren Weilern der Region lebten.

Читать дальше