Über den dritten und wichtigsten Nahrungsstoff wird kaum gesprochen: Wasser! Und das in einem ariden Gebiet . Eine Wasserquelle/-ressource ist für den Archäologen unsensationell und „Wasser läuft ihm durch die wissenschaftlichen Finger“. Die Basketmaker-Menschen im zentralen San Juan Becken sahen das sicherlich ganz anders. Inwieweit Wasser und Wasserstellen das Leben, die Subsistenz und die Wanderzüge dieser Menschen bestimmten, bleibt nur unserer Spekulation überlassen, meist nach ethnographischen Analogien. Die Archäologen suchen bei jeder untersuchten Stätte auch nach aktiven oder ehemaligen Wasserquellen oder Reservoiren. Der Einfluss von Wasserstellen war mit Sicherheit bedeutend und wird von uns oft übersehen und deshalb unterschätzt. Dabei darf man nicht nur an den „Sommer-Durst“ bei über 30°C denken, sondern muss auch den Winter berücksichtigen, wenn strenge Minustemperaturen (bis -39°C) die Quellen erstarren und damit praktisch versiegen lassen. Der dürftige Schneefall liefert zwar „essbares“ Wasser, aber diese Ressoucen sind durch die Sublimation von Eis und Schnee unter diesen klimatischen Bedingungen sicher bald erschöpft. Der Schnee wird von der Sonne „gefressen“ und dann kann es mit Trinkwasser knapper als im Sommer werden, als man noch in Flusssedimenten „buddeln“ konnte. Deshalb steht die Frage, ob ein Winterlager eher wegen Wassermangel oder eher wegen Nahrungsstoffmangel geräumt werden musste.

Übersehen werden mangels Artefakten oft auch die Leistungen, die in verrottbaren Materialien manifestiert waren. Steinbearbeitung ist gut belegt, Körbe sind trotz der geringen nachgewiesenen Anzahl namengebend für die Menschen dieser Zeit in der Großregion geworden. Jedoch sind die Fragen der Fellbearbeitung, des Gerbens und der Lederherstellung sowie der Kleidung „mangels Substanz“ extrem unterbelichtet. Die Nutzung des Flächenmaterials Fell und seine entsprechende Verarbeitung zählen zu den ältesten handwerklichen Aktivitäten der Menschen. Sie waren eine Grundbedingung für ihr Vordringen in permanent oder temporär kältere Bereiche aus dem tropischen Ursprungsgebieten des Menschen. Deshalb kann ohne Zweifel diese handwerkliche Fähigkeit auch bei den Basketmakern vorausgesetzt werden. Über eine Notwendigkeit braucht man bei den angegebenen Wintertemperaturen nicht zu diskutieren.

Die Bearbeitung der Felle war eine allgemeine Angelegenheit. Jeder konnte sie und setzte sie nach seinem persönlichen Bedarf ein. Es ist kaum anzunehmen, dass hier eine oder einer für andere (Auftraggeber) tätig geworden ist (Mutter für ihr Kind ist eine Ausnahme). Ein Problem des besprochenen Gebietes bestand darin, dass Großwild wie Wapiti, Rotwild oder Pronghornantilopen nur spärlich vorhanden und deshalb wahrscheinlich auch als Jagdbeute und damit als Felllieferant spärlich vertreten waren. Für großflächige Formen (Decken u.ä.) mussten die Felle von Kleinwild zubereitet und zusammengenäht/-geheftet werden. Kaninchen und Präriehunde, aber auch Füchse, Dachse, Stinktiere und seltener Luchse waren potenzielle Felllieferanten. Die Felle bzw. das Leder wurde zur Kleidungsherstellung verwendet. Die Grundform waren sicher größere oder kleinere Decken, in die man sich nach Bedarf einwickeln konnte und die mit Faser- oder Lederschnüren am Körper befestigt wurden. Ein zweiter Nutzungsbereich war die Herstellung von Beuteln und Säcken unterschiedlicher Größe für die Aufbewahrung und den Transport von Gegenstanden verschiedener Art und Gewicht. Ab wann Faserschnüre mit Fellstreifen umwickelt zu ersten Web- oder Flechtstücken verarbeitet und zur Kleidungsherstellung verwendet wurden, bleibt im Dunkel der Artefaktlosigkeit verborgen. Fellumwickelte Schnüre wurden jedoch bereits in dieser Zeit hergestellt.

Die Herstellung flächiger, flexibler Objekte durch Flechten und Verknüpfen von runden und/oder breiten „Fasern“ war ein bekanntes Verfahren und wurde bei der Produktion von Körben, Matten, Sandalen und ähnlichen Objekten eingesetzt. Diese Wissens- und Fähigkeitstradition führte zur späteren Weberei und zur Netzherstellung. Die seltenen Artefakte dieser Art sind unspektakulär und können nur archäologische Materialkundler begeistern.

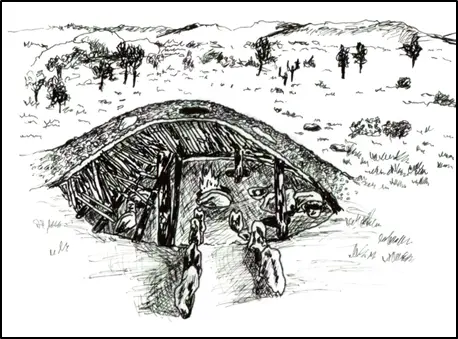

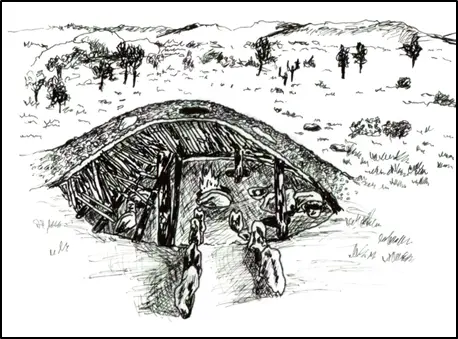

Um 400 u.Z. ±100 Jahre erbauten diese Menschen die ersten, für die Archäologen nachweisbaren, „festen“ Behausungen, die sogenannten Grubenhäuser. (Abb. 4) Grubenhausbauten waren speziell in klimatisch „anspruchsvollen“ Gegenden der Erde als ursprüngliche Klimaschutzbauten weltweit verbreitet und fanden auch in Nordamerika unterschiedliche Ausprägungen zu unterschiedlichen Zeiten. Dies waren im Prinzip geschlossen überdachte Gruben, eine Art flacher Erdbunker, ein Defensivbau gegen die „körperenergie-fressenden Feinde“, die Kälte und den Wind. Die Menschen nutzten schon immer Schutzräume, speziell gegen Kälte- und Windeinflüsse. Es besteht für uns HEUTIGE nur das Nachweisproblem. Die Nutzung natürlicher Schutzräume wie Felshöhlen war durch Artefaktfunde weltweit belegt. Temporäre, von nomadischen Menschen angelegte Schutzhütten standen - schon aus ethnographischen Erkenntnissen - nie in Frage, waren aber wegen ihrer Vergänglichkeit archäologisch nicht mehr greifbar. Das Maximum an Beweisen bestand in Steinkreisen. Mit den Steinen waren Holzteile der Schutzhütte am Boden fixiert worden. Die wenig arbeitsaufwendigen Bauten der Nomaden waren immer nur kurzzeitig benutzt und dann wieder verlassen worden. Selbst wenn eine solche Stätte auch wiederholt besucht wurde, blieben die Hüttenbauten leicht und vergänglich; lediglich die noch umherliegenden Steine wurden wieder zur Fixierung der Holzteile genutzt. Solche Steinkreise sind jedoch im Chaco-Gebiet nicht gefunden worden.

Abb. 4 Basketmaker II Grubenhaus (um 400/500 u.Z.)

Für die Basketmaker-Zeit bis ca. 700/750 u.Z. sind im Bereich des Chaco Canyon und seiner Umgebung (ca. 25 bis 50 km²) ca. 200 solcher Niederlassungsstätten nachgewiesen. Die Zahl klingt gewaltig, ist jedoch nur bemerkenswert. Mit einer Dunkelziffer ist zu rechnen, denn keiner kann garantieren, dass schon alle solche Stätten gefunden und registiert worden sind - trotz eines relativ guten Erkundungsstandes. Diese beeindruckende Anzahl von Stätten muss man sich aber über ihre Substanz, ihre Lebensdauer und ihre Größe etwas relativieren.

Die Gesamtbetrachtungszeit umfasst ca. 500 bis 600 Jahre. Die Größe der Niederlassungen schwankt zwischen einem Grubenhaus bis zu 20 Grubenhäusern pro Stätte. Ein Grubenhaus hatte eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren. Wie lange (Monate/Jahr = Saison) und wie oft (wieviel Saisons) das Grubenhaus bzw. die Grubenhausniederlassung genutzt wurde, kann bestenfalls aus der Quantität und Qualität der untersuchten Abfälle dieser Niederlassung eingeschätzt werden. Unter guten Erhaltungsbedingungen von organischem Fundmaterial können mittels C14-Isotopen-Untersuchungen (RC-Daten) und dendrochronologischen Belegen Zeiteinschätzungen angegeben werden. Mit der Herstellung von Keramik und deren zeitlicher Einordnung bietet sich eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung von chronologischen Daten. In Niederlassungen mit mehreren freigelegten Grubenhäusern steht die kaum oder nur selten zu beantwortende Frage, wieviel dieser Wohnhäuser zeitgleich bewohnt/genutzt worden waren.

Solche Niederlassungen werden in der Literatur je nach ihrer Größe oft als Weiler ( hamlet ) oder Dörfer ( village ) bezeichnet. Durch unsere zivilisatorischen Traditionen interpolieren wir aber mit diesen Begriffen Vorstellung in diese vergangene Zeit, die verzerrend wirken und zeitliche Veränderungen und Entwicklungen stark ausblenden. Diese Basketmaker-Niederlassungen sind einmalig oder mehrmalig über kurze oder längere Perioden genutzte Winter-Camp-Plätze mit meist nichtdefinierbaren Nutzungspausen. Sie können sich auf ihrer Stätte räumlich durch weitere Bauten ausbreiten, Bauten auf dieser Stätte verfallen bei fehlender Nutzung und Instandhaltung oder allgemeiner Verrottung nach spätestens 15 Jahren ihrer Existenz. Die saisonale Nutzungsdauer hängt vom Klima-Schutzbedürfnis der Menschen und den im Umkreis verfügbaren Nahrungsstoff- und Wasserressourcen ab.

Читать дальше