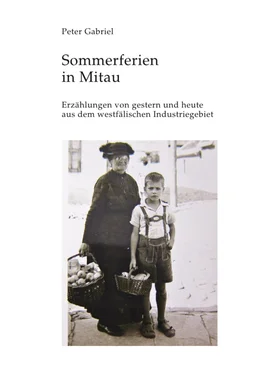

Juni 2004 – mit der «baltic airline» sind wir von Berlin nach Riga geflogen und von dort mit einem Leihwagen ins vierzig Kilometer entfernte Mitau gefahren. In der Gegend des früheren Marktplatzes stellen wir den Wagen ab, machen uns mit Hilfe des Stadtplans auf die Suche nach der Doblenschen Straße und finden sie rasch. Nichts erinnert mehr an früher, das holprige Pflaster ist durch eine graue Teerdecke ersetzt worden. Zwischen Bürgersteig und Fahrbahn befindet sich ein Grünstreifen mit Schatten spendenden Bäumen, dahinter stehen dreistöckige, rote Siedlungshäuser. Wir gehen weiter, kommen an einem unbebauten, mit Maschendraht eingezäunten Grundstück vorbei; hier muss – laut Stadtplan – Großmutters Haus gestanden haben, im Winter 1944 soll es beim Einmarsch sowjetischer Truppen zerstört worden sein. Wir machen einen Abstecher zum Bahnhof, gerade ist ein Zug eingetroffen, mit laufendem Motor wartet ein Bus vor dem Empfangsgebäude, Menschen steigen ein. Sommerferien in Mitau, es war einmal …

Die Großeltern wohnen in der Kiwittstraße 12, in einem Sechsfamilienhaus gegenüber der Zeche. Wir steigen die rotlackierten Stufen zur ersten Etage hoch, wo Tante Lisbeth uns auf dem Treppenabsatz empfängt. Sie spricht leiser als sonst, umarmt erst mich, dann meinen Vater. Er ist Unteroffizier geworden, trägt jetzt Schulterklappen mit silbernen Tressen. Ich bin stolz auf ihn und zähle, wie oft er unterwegs von Soldaten gegrüßt wird. «Gott sei Dank, dass ihr da seid! Wie lange hast du Urlaub bekommen?» fragt Tante Lisbeth.

«Leider nur einen Tag», sagt mein Vater.

«Und wie geht’s?»

«Man lebt. Und hier?»

Tante Lisbeths Augen werden feucht. «Heute Nacht hat Großvater wieder einen Asthmaanfall gehabt, vielleicht seht ihr ihn zum letzten Mal. Lasst euch aber nichts anmerken und rauch bitte nicht!»

Wir ziehen unsere Mäntel aus und hängen sie im Flur an die Mahagoni-Garderobe. Das Koppel mit dem Seitengewehr legt mein Vater auf die Hutablage.

«Groß bist du geworden, man kennt dich kaum wieder», sagt Tante Lisbeth zu mir. Sie scheint immer noch nicht bemerkt zu haben, dass mein Vater Unteroffizier geworden ist.

Wir gehen in die Küche. Links an der Wand steht ein abgewetztes, mit Kunstleder bezogenes Sofa, davor ein Ausziehtisch. Großvater sitzt stumm und gebückt in der Sofaecke, wie jemand, der darauf wartet, dass er abgeholt wird. Er trägt braune Filzpantoffel und eine viel zu weite Hose. Unter dem Stoff zeichnen sich seine mageren Knie ab. Hosenträger, Marke Herkules, sorgen dafür, dass er die Hose nicht verliert. Großvater reicht uns schlapp die Hand. Vor ihm steht ein Teller mit Spiegeleiern, die in einem See ausgelassener, goldgelber Butter schwimmen. Am Tellerrand liegt hauchdünn geschnittener Schinken, dem man ansieht, wie zart er ist. Das Wasser läuft mir im Mund zusammen.

«Iss bitte, Vater!» Tante Lisbeths Gesicht ist blass, die Augenlider sind rot und geschwollen. Wenn ich sonst komme, spielen wir im Hof Fußball, und sie hat immer ein paar Bonbons für mich. Großvater schüttelt müde den Kopf. Auf seinen Wangen und dem Kinn sprießen weiße Bartstoppeln. Ich wundere mich, dass er nicht essen will, es ist Krieg, solche Leckerbissen gibt es nicht alle Tage. Mich brauchte Tante Lisbeth nur einmal zu bitten, aber das Festessen ist ja nicht für mich bestimmt. Wir setzen uns zu Großvater an den Tisch. Nach dem Frühstück soll er rasiert werden, Klappmesser, Seifenschale und Rasierpinsel liegen schon auf der Fensterbank neben Hansis Vogelkäfig. Großmutter, die immer etwas zu tun haben muss, lässt Wasser in den Kessel laufen und stellt ihn auf die glühenden Herdringe. Tante Lisbeth fragt nach der Schule, ob ich gern hingehe, einen Lehrer oder eine Lehrerin habe, und wie das letzte Zeugnis ausgefallen ist. Zwischendurch redet sie auf Großvater ein. Er soll wenigstens zwei, drei Happen essen, sonst kommt er nie wieder auf die Beine. Seinetwegen hat sie sich bei der Kälte, um halb sechs, vor der Metzgerei angestellt, und Spiegeleier kann man schlecht aufwärmen.

Großvater rührt sich nicht. «Lass ihn in Ruhe», sagt mein Vater. «Du siehst doch, dass er nicht essen will.»

«Soll er verhungern?» fragt Tante Lisbeth.

«So schnell verhungert man nicht.»

«In seinem Alter, krank wie er ist?» Großvater tut mir Leid. Früher hat er Kräfte wie ein Bär gehabt, er war Schmied auf der Zeche, konnte Nägel mit den Händen krumm biegen. Im ersten Weltkrieg war er bei den Bückeburger Jägern, hat sich 1916 in Russland Malaria geholt und ist trotzdem gern Soldat gewesen. Mein Vater hat Lungenschmacht, möchte gern rauchen, darf es aber nicht. Hansi trillert unbekümmert hinter den Gitterstäben. Ich mache mir Hoffnungen auf die Spiegeleier und den Schinken.

«Wie alt ist der Junge?» Großvater richtet sich etwas auf. «Muss er nicht bald Soldat werden?»

«Aber Vater!» sagt Tante Lisbeth entsetzt. «Der Junge ist doch erst sieben.»

Großvater legt die Hand hinter das Ohr, um besser zu hören.

«Sieben!» wiederholt Tante Lisbeth.

Großvater rafft alle Kräfte zusammen und schiebt den Teller zu mir rüber. Müde bleibt sein Arm nach diesem Kraftakt auf der Tischplatte liegen. Er wirft alles durcheinander, weiß nicht mehr, wie alt ich bin. Meinen knurrenden Bauch hat er als einziger Erwachsener aber gehört. Tante Lisbeth gibt mir heimlich Zeichen, ich soll den Teller auf keinen Fall anrühren. «Vielleicht möchtest du eine Schnitte mit Rübenkraut?» fragt sie.

Ich überlege. Die Spiegeleier und der Schinken wären mir lieber.

Sie lockt. «Das Brot ist ganz frisch!»

Was hält mein Vater von Tante Lisbeths Angebot? Er ist mit seinen eigenen Problemen beschäftigt, gräbt in den Rocktaschen, um sich zu vergewissern, dass er die Zigaretten eingesteckt hat. Großmutter erlöst mich von meinen Qualen. «Iss nur Junge!» Sie streicht mir über die Haare.

Mein Vater hat die Zigaretten gefunden, er sieht zu, wie ich den Schinken und die Spiegeleier in mich reinstopfe. «Lass dir Zeit!» sagt er. «Keiner nimmt dir was weg.»

Tante Lisbeth steht am Fenster und dreht mir den Rücken zu. Ich möchte wissen, was sie jetzt denkt. Ob sie böse auf mich ist?

Nur wenige Schritte von unserm Haus entfernt lag die Hohenzollernschule; mein Schulweg führte an der Kolonialwarenhandlung Köhling vorbei, bog links ab und schon sah ich das rote Backsteingebäude, das 1911 erbaut und nach der preußischen Herrscherfamilie benannt worden war. Acht Klassenräume waren darin untergebracht, das Treppenhaus lag im Mitteltrakt; über dem Eingang befand sich das Amtszimmer, manchmal erschien dort ein Mann im Fenster und drohte mit dem Zeigefinger, sofort hörte das Rennen und Balgen unter ihm auf. Wer zum Rektor gerufen wurde, musste mit dem Schlimmsten rechnen; griffbereit lag der Rohrstock auf dem Aktenschrank. Sobald das Fenster wieder geschlossen worden war, ging das Rennen und Balgen weiter. Rings um den Schulhof standen mächtige, alte Linden, bei Regenwetter lief das Wasser in Strömen die Rinde entlang und sammelte sich auf dem Erdboden zu großen Pfützen, in denen wir unsere Papierschiffchen schwimmen ließen. Die älteren Jungen verdarben uns den Spaß und sprangen in Riesensätzen durch das Wasser; die Schiffchen kippten um und wir waren klatschnass.

1935 war ich als Sechsjähriger eingeschult worden, mein Klassenlehrer hieß Minter. Er war Jagdflieger im ersten Weltkrieg gewesen und erzählte gern aus dieser Zeit, beispielsweise von den ersten Flugapparaten, die nur ein paar Meter weit geflogen waren. Wenn Herr Minter sprach, sah man die Goldplomben in seinem Mund; der ehemalige Reserveoffizier war immer korrekt angezogen, auch bei der größten Hitze erlaubte er sich keine Nachlässigkeit, behielt den Rock an und kam nie ohne Schlips zur Schule. Hemdkragen und Manschetten waren blütenweiß, in den Knopflöchern steckten goldene Manschettenknöpfe. Wenn ich zum Geigenunterricht kam, öffnete mir Frau Minter manchmal die Wohnungstür; als ich ihr erzählte, dass wir bald wegzögen, nannte sie mich eine »treulose Tomate”; ich wusste nicht recht, was sie damit gemeint hatte. Herr Minter klärte mich auf; Tomate sei kein Schimpfwort, seine Frau nenne andere Leute auch so.

Читать дальше