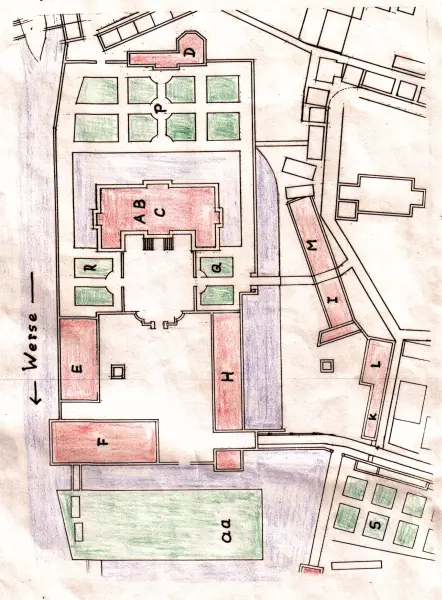

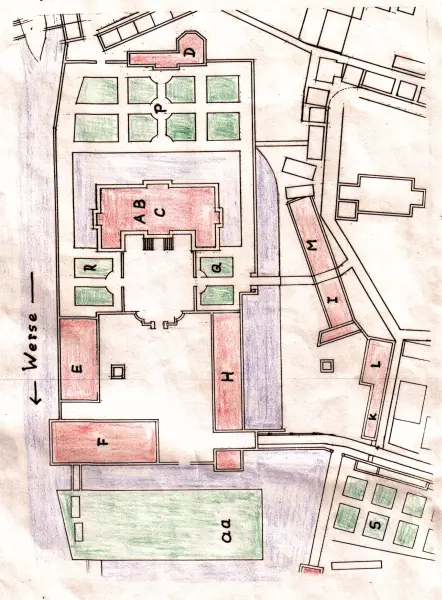

In dieser Form hat Haus Steinfurt bis 1830 bestanden, dann wurde an der Nordseite ein neuer Zugang mit Brücke und zwei Pavillons geschaffen. Das 1585 erbaute Torhaus blieb erhalten. Buchstaben erleichtern das Zurechtfinden auf der Karte. Das Hauptgebäude, Corps de logis (A, B, C), umschließt mit seinen kurzen Seitenflügeln, den Gärten (R, Q) und einem von Pfeilern gerahmten Gitter den Ehrenhof, Cour d' honneur. An der Rückseite des Schlosses befindet sich ein weiterer Garten (P). Von der ehemaligen Gräfte, die Ober- und Unterburg voneinander getrennt hatte, existiert nur noch der ausgemauerte Hausgraben. Der westliche Flügel des Wirtschaftshofes (H) vereint unter einem Dach: Torhaus, Rentmeisterei und Kutschenstall. Gegenüber im Ostflügel (E) sind Brauhaus, Bierkeller, Schlüterei (Schliesserei) und Ackerstall untergebracht. Die Nordseite wird vom Bau- oder Viehhaus (F) eingenommen. Über einen Steg gelangt man zur ersten der zwei Wäscheinseln (aa, bb).

Die im 16. Jahrhundert entstandenen Gebäude des Wirtschaftshofes sind, wie das Brauhaus, teilweise erneuert, oder wie der Westflügel 1704, um den Kutschenstall, erweitert worden. 1706 wurde das alte Wohnhaus abgerissen, 1709 war der Neubau fertig. Nachzutragen ist, dass Johann Matthias von der Reck das Schloss für seine zweite Frau, die junge Adolphine von Metternich zur Gracht, errichten ließ; Architekt war Lambert Friedrich von Corfey, der 1726 auch die nahegelegene Loreto-Kapelle gebaut hat.

Zwischen Tor- und Bauhaus hindurch öffnet sich der Blick auf den jenseits der Wäschebleichen gelegenen Garten (T). Gelenkartig stellt ein dreieckiger Teich die Verbindung zu dem großen, französischen Garten (U) her, dessen abknickende Achse zweifellos durch das Gelände bedingt ist. Das Wersebett ließ sich nicht so einfach umlegen, eine derartige Maßnahme hätte auch den zum Schloss gehörenden Amtshof (FF, N, X usw.) stark in Mitleidenschaft gezogen. Es folgen der Kraut- oder Gemüsegarten (S) und ein Türmchen an der Nordostecke. Ursprünglich ein Teil der Verteidigungsanlage, diente es später zur Unterbringung der Gartengeräte. Ebenso wie die 1715 fertiggestellte Orangerie (D), ein Gewächshaus, das empfindlichen Pflanzen im Winter Schutz bot, ist das Türmchen im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört und nicht wieder aufgebaut worden.

Auf dem „äußeren oder Vorplatz“ befinden sich laut Stadtchronik: Jägerhaus und Hundestall (K, L); Esel- und Schweinestall, Kackshaus, Wagenremise (I, M) und Misthaufen. Der Vollständigkeit halber sei noch auf die beiden Mühlen für Korn und Öl (ohne Buchstaben) am Mühlenkolk hingewiesen. Mit Hilfe des Wehrs ließ sich der Wasserstand in der Gräfte regulieren.

Auch ohne nähere Erläuterungen vermittelt diese kurze Aufzählung der Gebäude und Anlagen schon eine Vorstellung von der Lebenshaltung des münsterischen Landadels zu jener Zeit. „Selbstbewusstsein und Machtgefühl einer wohlgeordneten Grundherrschaft“ spiegeln sich, nach Theodor Mummenhoff, im Schloss und seiner Umgebung wieder. Unverkennbar ist der französische Einfluss auf die Gesamtanlage mit ihrer repräsentativen Architektur und den geometrisch-axialen Gärten, die man sich ohne Sichtbehinderung durch hohe Bäume oder Baumgruppen vorstellen muss. Traditionelle Bindungen verrät das Festhalten an Teilen der alten Wasserburg: Gräfte, Torhaus usw.

Die Frage nach dem Verfasser des General-Plans lässt sich erst dann beantworten, wenn das Original auftauchen sollte. In Betracht kämen Lambert Friedrich von Corfey und dessen Schüler Johann Conrad Schlaun. Die Tätigkeit des letzteren in Drensteinfurt bezeugt Wiesmann auf einer Flurkarte der Bauerschaft Büren: „Adelich freye Grundstücke des Hauses Steinfurt. Copiert nach Schlauns Karte de 1717.“ Anzunehmen ist, dass der Vikar auch Arbeiten von Berteling in der Stadtchronik verwertet hat.

Lageplan von Haus Steinfurt

Die Regina-Kirche in Drensteinfurt

Am 18. Februar 1782 fand im Steinfurter Hof zu Münster eine Besprechung statt, an der Engelbert von Landsberg und neun weitere Herren teilnahmen, darunter Pastor Böger und Vikar Wiesmann. Verhandelt wurde über den Neubau der Reginakirche in Drensteinfurt und die Finanzierung. In einem vierseitigen Protokoll hielt Notar Niedick aus Münster fest, dass den Häusern Steinfurt und Venne die „Direction dieses Baues“ – unter Beteiligung des Vikars Wiesmann – aufgetragen worden sei. Man veranschlagte 4376 Taler für das Projekt, alle Grundeigentümer sollten einen finanziellen Beitrag leisten und das Bauholz kostenlos zur Verfügung stellen. Vorgesehen waren eine Kollekte im Bistum Münster, eine Sondersteuer, Hand- und Spanndienste der Eingesessenen.

Vor dem Abbruch der alten Kirche 1783 legte Wiesmann ein Verzeichnis der Grabstätten auf dem Chor an; in einer zweiten Liste hielt er fest, wer Sitzplätze besaß oder „in Heuer“ (gepachtet) hatte. Aus diesen und anderen Dokumenten geht hervor, dass die alte Kirche einschiffig war, Chor, Sakristei und einen vorgestellten Turm hatte. An drei Seiten befanden sich Emporen mit zusätzlichen Plätzen für das längst zu klein gewordene Gotteshaus.

1311 Taler brachte die Kollekte ein, 900 Taler steuerten die Grundherren bei, 1751 Taler stiftete die Kirchengemeinde, wohltätige Spenden ergaben 1327 Taler, der Verkauf des nicht verwertbaren Abbruchmaterials betrug 1211 Taler. Während das Kirchenschiff ganz abgerissen wurde, ließ man die Sakristei und den unteren Teil des Chores stehen. Der Sandstein aus dem Abbruch fand Verwendung im Sockel der neuen Kirche, auf dem die Ziegelsteinmauern ruhen. Überreste alter Bauteile erkennt man in der Außenwand des Chores, u. a. ein Bauhüttenzeichen, das die Gestalt eines liegenden Doppelkreuzes hat. Zuerst war der Turm fertig, aus dem Jahr 1785 liegt eine von Wiesmann beschriftete Zeichnung des Dachstuhls vor. Vier Eichenbalken tragen die gesamte Last. Über der flachen Kuppel erheben sich acht Holzstützen, die mit der abschließenden Haube die „Laterne“ bilden. Auch die neue, im frühklassizistischen Stil errichtete Kirche war einschiffig, hatte einen eingezogenen Turm. Kräftige Hohlkehlen leiteten von den Wänden zur flachen, unverputzten Holzdecke über. Die Fenster, auf jeder Längsseite vier, waren rundbogig und ohne Maßwerk. Sparsam im Dekor war die sandsteinverblendete Fassade, vier Lisenen betonten die Senkrechte, ein umlaufendes Kranzgesims die Horizontale.

1788 erfolgte die Abrechnung der Baukosten, in einer Schlussbesprechung dankten die Herren von Landsberg und Venne allen, die am Bau mitgewirkt hatten. Den Architekten nennen die Akten nicht; nach Drensteinfurter Überlieferung soll Wiesmann die Pläne gezeichnet haben. Es fehlen zwar eindeutige Beweise, aber manches spricht für diese These. Unter anderem hat der Vikar 1808 auch Pläne zum Neubau der Drensteinfurter Küsterei angefertigt; sie kamen jedoch nicht zur Ausführung und befinden sich heute im Staatsarchiv Münster. Zur Gründerzeit wurde die Reginakirche stark verändert, indem man zwei Seitenschiffe anbauen ließ, eine Kassettendecke aus Zinkguss einziehen und die Wände bemalen, teilweise sogar bunt kacheln ließ. Die Wiederherstellung des klassizistischen Interieurs, zu dem Altar und Orgel gehören, erfolgte nach dem Zweiten Weltkrieg.

Rund sechs Prozent des 2448 ha großen Gemeindegebiets von Walstedde bestanden bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts aus gemeinsam bewirtschafteten Heide- und Waldflächen, den sogenannten Marken oder Gemeinheiten. Sie lieferten Humus (Plaggen) zur Bodenverbesserung, Bau- und Brennholz, dienten der Jagd und der Eichelmast, vor allem aber nutzte man sie als Weiden für Rinder, Pferde, Schafe und Schweine. Einen großen Teil des Jahres musste sich das Vieh sein Futter hier selbst suchen, Stallhaltung war damals nur in einem sehr begrenzten Umfang möglich. Infolgedessen war das Rind kurzgebaut und klein, jedoch anspruchslos und zäh. Das westfälische Schwein, berühmt für hohe Qualität von Fleisch und Schinken, brauchte in der Regel bis zu zwei Jahre, ehe es ein annehmbares Schlachtgewicht erreicht hatte.

Читать дальше