Imprint

»Morgen wirst Du frei sein« von Claudia Martini

Copyright: © 2013 Claudia Martini

Kontakt: www.claudia-Martini.de

Covergestaltung: Alexandra Bronner

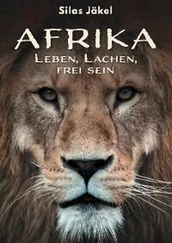

Coverbild: © Eky Chan/Fotolia.com

published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de

ISBN 978-3-8442-5287-3

(Auch erhältlich als Taschenbuch und als Hardcover)

»Morgen wirst Du frei sein«

Ein Thriller von Claudia Martini

Ich habe gelernt aus dem, was geschehen ist.

Heute bin ich frei. Doch der Preis war zu hoch.

Während der Fernsehwerbung begann sie, unser Haus in eine Festung zu verwandeln.

Zuerst versperrte sie die Tür, legte den Riegel vor. Dann arbeitete sie sich über mein Zimmer, ihr Schlafzimmer, das Bad und die Küche ins Wohnzimmer vor. Dort ließ sie die Gurte der Jalousien beider Fenster und der Terrassentür durch ihre Hände rutschen. Es krachte und ratterte, die graue Wand senkte sich hinter den Scheiben, die Schlitze schlossen sich.

Ich konzentrierte mich auf den Sekundenzeiger, lauschte der Melodie, die die Tagesschau ankündigte.

Als der Sprecher den Kopf hob und in die Kamera blickte, ließ meine Mutter sich seufzend in den Sessel mit der hohen Lehne fallen.

Eine Stunde später war sie tot.

Ich war 24 Jahre alt, studierte an der Universität in München Germanistik und half hin und wieder nachmittags in der Fachbuchhandlung in der Schellingstraße aus.

Ich hatte keine Freundin und keine Freunde. Ich kannte keine Diskotheken und war noch nie in einer Bar gewesen. Ich las viel, darüber hinaus hatte ich keine Hobbys. Ich lebte mit meiner Mutter in dem verwinkelten Häuschen, das deren Eltern kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut hatten.

Ich war angepasst und konfliktscheu, hasste Gewalt. Ich wollte meine Ruhe, schätzte das Alleinsein.

Ich war ein Mörder.

Als ich zu mir kam, lag ich auf dem Küchenboden. Vor mir, nicht einen Meter entfernt, meine Mutter. Ihr rechtes Auge war halb geschlossen, das linke glotzte mich an. Das Gesicht wirkte so verrutscht wie der Bademantel, der den Blick auf ein geblümtes Nachthemd und das faltige Dekolletee freigab. Die Haut zerknülltes Wachspapier, die Haare wie vom Sturm zerwühlt.

Ich schaute weg.

Ein Messer lag unter dem Tisch. Ich erkannte es, es steckte für gewöhnlich in dem hölzernen Messerblock an der Spüle. Es war jenes, das mein Vater verwendet hatte, um Gulasch zu schneiden.

Es hatte braune Flecken.

Ich hatte niemals eine Leiche gesehen. Jetzt hatte ich zweifellos eine vor mir.

Ich drehte den Kopf und sah das Blut. Nicht viel, aber deutlich erkennbar auf dem weißen Frottee.

Ich hatte keine Ahnung, was passiert war.

Ich erinnerte mich nicht an einen Streit zwischen uns, nur an die Nachrichten. Es ging um den Euro, um die Krise in Griechenland, um eskalierende Demonstrationen in Spanien. Die Kanzlerin rief zu Besonnenheit und Sparsamkeit auf. Die Versuche Irans, ein Atomkraftwerk zu bauen, waren ebenfalls ein Thema. Der Wetterbericht fehlte bereits in meiner Erinnerung.

Meine Mutter brühte sich an kühlen Abenden Kräutertee. Aber was wollte ich in der Küche?

Ich schauderte, konnte mich aber nicht abwenden. So blieb ich unbeweglich dort auf dem Fliesenboden, fror, begann zu zittern, dann zu weinen.

Ich fühlte zu viel, um mit diesem Aufruhr in meinem Inneren umgehen zu können. Einsamkeit. Verzweiflung. Schuld. Angst. Doch als ich meine Mutter da liegen sah, still und stumm, stellte sich ein weiteres Gefühl ein.

Erleichterung.

Und das löste Panik aus.

Ich sprang auf, rutschte aus, knallte mit dem Knie auf die Türschwelle, rappelte mich wieder auf, rannte ins Bad und übergab mich.

Als ich nur noch würgte, wischte ich mir mit Toilettenpapier den Mund ab und putzte mir die Nase. Erst jetzt bemerkte ich, dass ich stechende Kopfschmerzen hatte. Ich griff an meinen Hinterkopf, zuckte zusammen. Es brannte. Meine Finger waren blutig. Offenbar hatte ich mir den Kopf angeschlagen. Aber wann? Und wo?

Ich hatte mich vollgekotzt.

Ich riss mir den Trainingsanzug vom Körper, die Unterhose, die Socken und stellte mich unter die Dusche. Der Strahl prasselte eiskalt auf meinen Kopf, auf meine Schultern, den Rücken. Es war schmerzhaft und angenehm zugleich.

Als nach einer Weile das Wasser heiß wurde, drehte ich den Hahn zu, blieb mit gesenktem Kopf und hängenden Armen stehen, schaute hellroten Topfen in der Duschwanne beim Zerplatzen zu. Überdeutlich nahm ich die Kratzer in der Keramik wahr, sah das Wasser im angerosteten Abfluss kreiseln und schließlich verschwinden.

In mir war nichts als Leere.

Ich hätte die Polizei rufen sollen.

Ich tat es nicht.

Was hätte ich sagen sollen, am Telefon und auch später während der Verhöre? Ich hatte meine Mutter erstochen. Aber wie war es dazu gekommen? Warum hatte ich das getan?

Ich presste die Augen zusammen, hämmerte mit den Fäusten auf meine Stirn ein. Was, zum Teufel, war geschehen?

Ich hatte schon immer panische Angst vor dem Eingesperrtsein. Den Grund hatte ich entweder verdrängt oder es gab keinen. Den Tag, an dem mich Nachbarskinder im Keller eingeschlossen hatten, werde ich niemals vergessen. Mein Vater hatte mich gefunden, ein siebenjähriges Häufchen Elend, zitternd, heulend, vollgepisst.

Während ich davon überzeugt war, dass ich Stunden in der Dunkelheit verbracht hatte, lachte er mich aus und meinte, es seien lediglich wenige Minuten gewesen. Er hatte die Kinder johlen und weglaufen hören. Misstrauisch war er auf die Suche gegangen nach dem, was sie wieder einmal angestellt haben mochten.

Seitdem hasste ich meinen Vater und nutzte Treppenhäuser statt Aufzüge. War ich in Begleitung, schob ich verlegen lachend Fitnessgründe vor. Keller hatte ich seitdem vermieden.

Die Manie meiner Mutter, bei Einbruch der Dunkelheit alle Jalousien zu schließen, quälte mich, den Gedanken an die verriegelte Haustüre versuchte ich zu vermeiden, denn er löste irrationale Fluchtgedanken in mir aus.

Eine Antwort auf die Frage, warum sie tagsüber keine Bedenken hatte, Fenster und Türen unverschlossen zu lassen, nachts aber offenbar Angst hatte vor Einbrechern, bekam ich nie. Ich befreite mich auf meine Weise, indem ich heimlich das Rollo in meinem Zimmer öffnete, sobald meine Mutter im Bett war.

Nein, der Anruf bei der Polizei war keine Alternative zu dem, was ich stattdessen tat.

Meine Mutter hatte den weinroten Audi 80 nach Vaters Tod behalten. Ich durfte den Führerschein machen und Fahrpraxis sammeln, indem ich sie zum Arzt, zum Einkaufen, zur Bücherei fuhr. Ohne Kritik ging es niemals ab, doch ich stellte mich taub, genoss das Fahren.

Ich war selten allein unterwegs; es bedurfte überzeugender Argumente oder extremer Wetterverhältnisse, um den Autoschüssel ausgehändigt zu bekommen. Selbst dann fuhr ich nicht die fünfzehn Minuten zum Bahnhof, von dem aus mich der Zug nach München zur Uni brachte, sondern parkte den Wagen an der Haltestelle am Ortsende und stieg in den Bus, der für die Strecke mehr als doppelt so lang brauchte.

Читать дальше