Führen Sie die Zange zügig durch das Biopsieventil ein (vgl. Abb. 2.8)!

Wenn die Zange sich der Gerätespitze nähert, sollten Sie langsamer vorgehen, da es möglich ist, mit der Zange die Wand des Gastrointestinaltraktes zu durchstoßen.

Im Magen ist die Wand jedoch so dick und elastisch, dass dies wahrscheinlich nicht passiert. Im Dünndarm und erst recht im Colon ist die Perforationsgefahr jedoch deutlich größer.

Bei abgewinkelter Gerätespitze spüren Sie in der Regel einen höheren Widerstand beim Vorschieben der Zange, wenn der Abwinkelungsteil des Endoskops erreicht wird. Ansonsten müssen Sie auf die bereits eingeführte Länge achten.

Wenn Sie die Zange im endoskopischen Bild sehen, probieren Sie zunächst, Luft aus dem Magen zu saugen! Sie werden feststellen, dass dies funktioniert, allerdings nur sehr langsam, da der Arbeitskanal weitgehend verlegt ist. (Wasser funktioniert kaum, Schleim oder Blut lassen sich nicht absaugen). Diese Übung brauchen Sie nicht zu wiederholen. Behalten Sie das „Absaugproblem“ aber im Hinterkopf!

Entnehmen Sie die Biopsien an den oben beschriebenen Stellen!

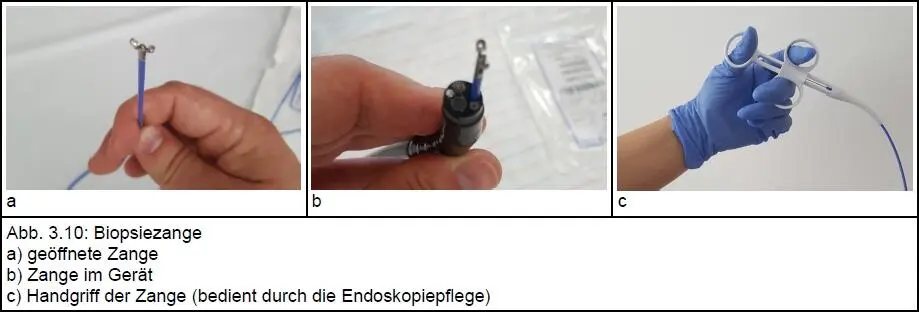

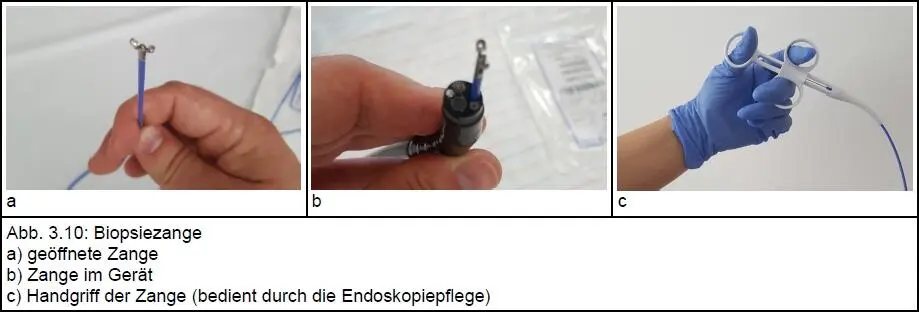

Zum Öffnen der Zange geben Sie das ausreichend laut und deutlich gesprochene Kommando „Auf!“.

Setzen Sie die geöffnete Zange auf die Schleimhaut und lassen Sie die Zange mit dem Kommando „Zu!“ schließen! Ziehen Sie die Zange ein kleines Stück zurück, um die Biopsie „abzuzupfen“!

Wichtig ist, dass Sie mit einer Zange 2 Biopsien entnehmen können, ohne die Zange zu entleeren. Nach der Entnahme von 2 Proben ziehen Sie die Zange nicht selbst aus dem Gerät, sondern geben der Endoskopiepflege das Kommando „Zange entfernen!“ und teilen mit, um welches Material es sich bei der Probe handelt (z. B. „Histologie Antrum“ oder „HP-Schnelltest“)!

Tipp:

Wenn Sie ein großes Gewebestück in der Zange haben und eine zweite Probe entnehmen, kann es sein, dass die erste Probe verloren geht. Falls Sie eine sehr große/gute Biopsie in Ihrer Zange haben, können Sie daher erwägen, die Probe von der Endoskopiepflege bergen zu lassen (auch wenn die Zange noch nicht voll ist).

Sie können auch einmal probieren, die Zange in Inversion einzuführen. Sie werden feststellen, dass dies nur sehr schwer (oder gar nicht) geht. Gegen sehr hohen Widerstand sollten Sie keine Instrumente einführen, da dies das Gerät beschädigen kann. – Brechen Sie den Einführversuch also ab, sobald Sie den zu erwartenden sehr hohen Widerstand spüren!

Wenn Sie in Inversion biopsieren müssen, gehen Sie wie folgt vor:

Heben Sie die Inversion kurz ganz oder teilweise auf. Führen Sie die Zange vor, bis sie die Gerätespitze erreicht hat! Invertieren Sie nun erneut und entnehmen Sie die Probe!

Tipp:

Die Endoskopiezange hat insbesondere für Anfänger einen weiteren Nutzen. Wenn Sie später eine Läsion biopsieren und im Befund beschreiben, wird es Ihnen (zu Anfang) schwerfallen, die Größe zu schätzen. Sie können die offene Biopsiezange als Maßstab nutzen (im bewegten Bild oder Sie machen sich ein Bild mit Läsion und geöffneter Zange).

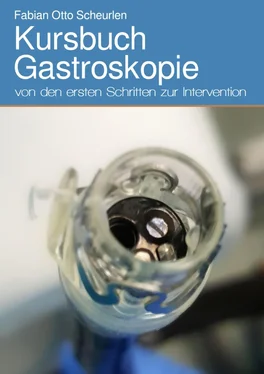

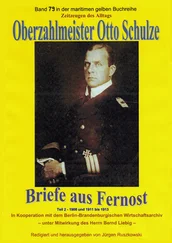

Eine übliche Biopsiezange hat offen einen Durchmesser von ca. 7 mm (eine genaue Angabe finden Sie auf der Verpackung der Zange).

3.2.9 Wie geht es weiter?

Mit den Übungen in Kapitel 3 sollen Sie die Grundlagen der Gerätesteuerung erlernen. Im Magen werden insbesondere großes Rad und Gerätedrehung eingesetzt.

Bei einer normalen Untersuchung würden Sie das Endoskop nun in das Duodenum vor führen. Zum Erlernen der Endoskopie ist es jedoch sinnvoller, erst einen anderen „Untersuchungsabschnitt“ zu erlernen. Grund hierfür ist, dass zum Überwinden des Pylorus und des Duodenalknies (dem Übergang vom Bulbus zur pars descendens duodeni) eine gute Beherrschung des Geräts und des kleinen Rads erforderlich ist, außerdem ist das Perforationsrisiko im Duodenum deutlich erhöht.

Es wird daher zunächst auf den Rückzug mit der Beurteilung des Ösophagus eingegangen (unter der Vorstellung, dass der Sie anleitende Kollege das Duodenum bereits untersucht hat).

Wenn Sie den Rückzug beherrschen, geht es mit Pylorus und Duodenum weiter.

3.3 Rückzug durch den Ösophagus, Messen und kleines Rad

Wir gehen davon aus, dass sich die Gerätespitze (ohne Inversion) im Magen befindet und die Arretierungen der Räder gelöst sind.

Saugen Sie zunächst alles Gas aus dem Magen ab, so dass dieser kollabiert, erst dann ziehen Sie das Endoskop in den Ösophagus zurück.

3.3.1 Leersaugen des Magens

Das Leersaugen des Magens wird vom Anfänger oft vergessen, obwohl es für Beurteilbarkeit des gastroösophagealen Übergangs wichtig ist.

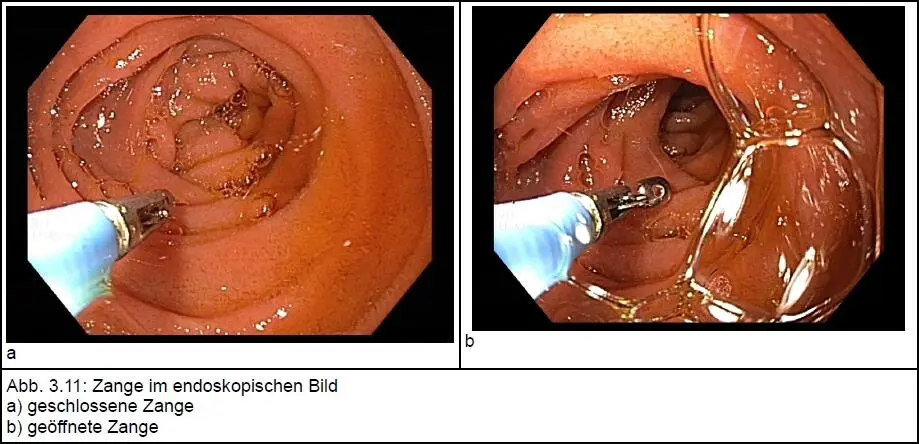

Bei praller Füllung des Magens kommt es zu einer Spastik des unteren Ösophagussphincters, was eine Beurteilung der Z-Linie (auch: Ora serrata) erschwert oder unmöglich macht.

Die Z-Linie lässt sich oft beim Vorschub (direkt nach der Intubation des Ösophagus) am besten beurteilen. – Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 3.6.2 „Intubation des oberen Ösophagussphincters“.

Außerdem kann eine pralle Füllung des Magens das Bild einer axialen Hiatushernie erzeugen, obwohl unter physiologischen Bedingungen keine solche Hernie vorliegt (mehr hierzu später in Kapitel „6.7 Hiatushernien“).

Natürlich müssen Sie im Ösophagus wieder „Gas geben“ um eine Übersicht zu erhalten, Sie sollten dies aber im Bereich des gastroösophagealen Übergangs auf das notwendige Maß beschränken. Brauchen Sie zu lange, so dass sich der Magen wieder prall mit Gas gefüllt hat und die Z-Linie nicht mehr einsehbar ist, wiederholen Sie einfach das Absaugmanöver.

Sind Sie mit der Beurteilung der Z-Linie und deren direkter Umgebung fertig, können Sie wieder großzügig Luft/ CO2 insufflieren.

Zusatzinfo:

Das Absaugen von Gas aus dem oberen Gastrointestinaltrakt erhöht auch den Patientenkomfort.

3.3.2 Steuerung des Geräts im Ösophagus

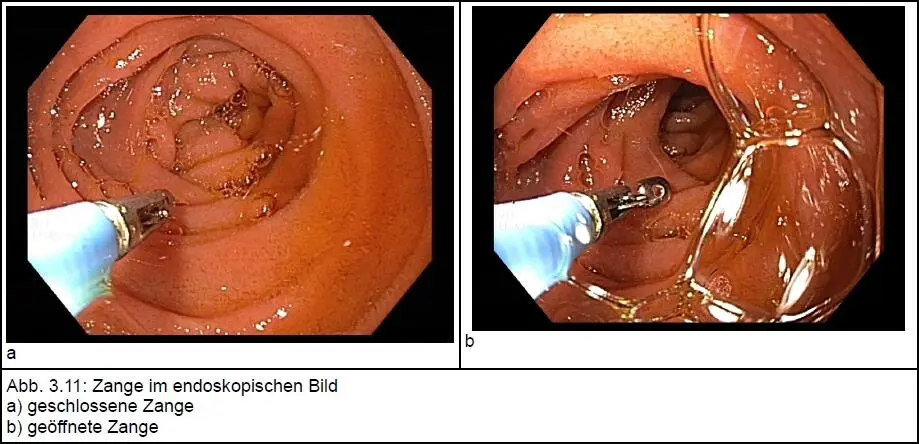

Anders als im Magen liegt Ihr Endoskop im Ösophagus fast vollständig gestreckt. Eine Drehung am Gerät führt somit tatsächlich zu einer Drehung des endoskopischen Bildes und nicht zu einer Seitwärtsbewegung.

Um die Schleimhaut optimal einzusehen, müssen Sie daher beide Räder einsetzen.

Versuchen Sie beim Rückzug mit beiden Rädern eine kreisende Bewegung der Gerätespitze zu erzeugen und passen Sie dabei das Rückzugstempo an die Sichtverhältnisse an.

Achtung:

Seien Sie im Ösophagus vorsichtig beim Säubern der Schleimhaut mit der Spülspritze. Das Aspirationsrisiko ist hier deutlich höher als im Magen. Spülen Sie besser öfter mit niedrigem Volumen und saugen Sie intermittierend ab!

Achten Sie darauf, dass Sie wirklich den kompletten Ösophagus einsehen. Speziell im oberen Ösophagusdrittel nahe des oberen Sphincters werden häufig Befunde übersehen, meist weil bei vermeintlich wunderbarer Sicht zu schnell zurückgezogen wird.

Nahe der Z-Linie ist oft eine deutliche Pulsation zu erkennen. Dies ist der linke Vorhof.

Versuchen Sie etwa in der Mitte des Ösophagus eine Lumeneinengung zu erkennen. Es handelt sich um die „zweite Ösophagusenge“, die durch die Trachealbifurkation und den Aortenbogen entsteht.

Читать дальше