Wer gastroskopiert, sollte also auch Duodenoskopie und Jejunoskopie beherrschen, wozu die Kenntnis der dabei zu verwendenden Endoskope (Gastroskop, Duodenoskop und Koloskop bzw. die Kenntnis der Unterschiede zwischen den drei Gerätefamilien) notwendig ist.

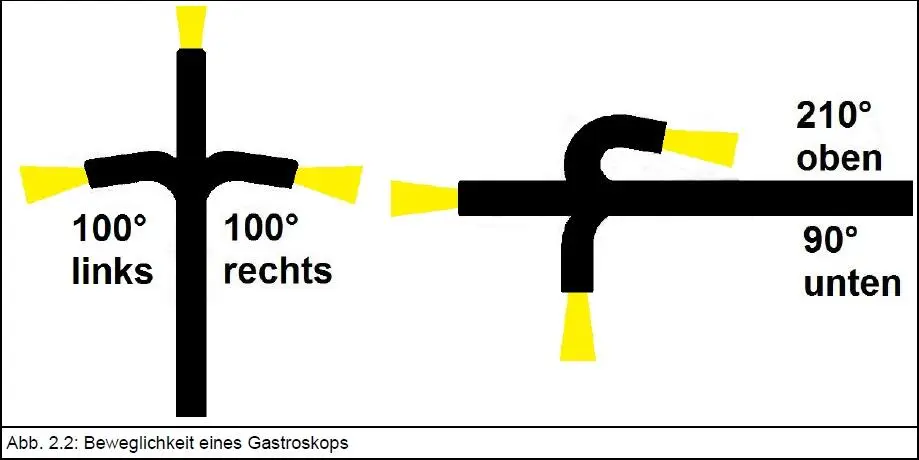

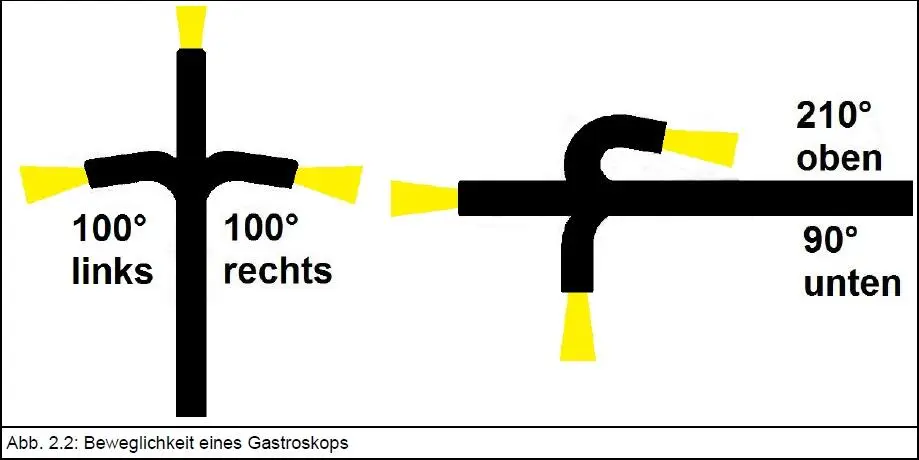

Natürlich muss niemand genau wissen, bei wie viel Grad die maximale Abwinkelung eines Gerätes bei optimal eingestellten Bowdenzügen liegt, aber die grundsätzlichen Unterschiede in Beweglichkeit, Optik und Gerätedurchmesser sollten bekannt sein.

In diesem Buch wird immer von Videoendoskopen ausgegangen, also einem kleinen Kamerachip in der Gerätespitze und elektronischer Bildübertragung auf einen Monitor. Auf Glasfasergeräte mit Okular und „Teachingoptik“ wird nicht eingegangen, da diese (zumindest in der Endoskopie des Gastrointestinaltrakts) keinerlei Rolle mehr spielen.

Allen drei Gerätetypen ist ein grundsätzlicher Aufbau gemeinsam, auch der Kontrollkörper bzw. das Bedienteil ist bei allen Gerätetypen sehr ähnlich.

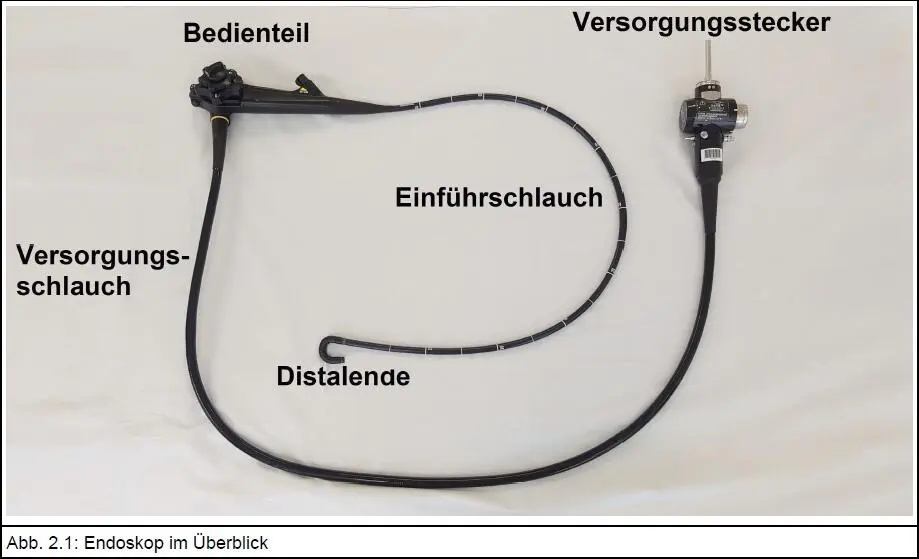

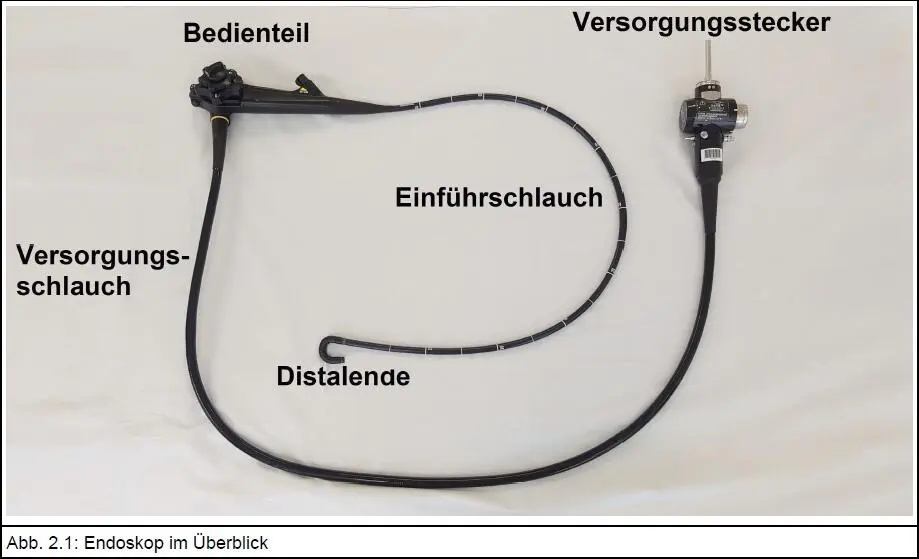

Grob lässt sich ein modernes Endoskop unterteilen in:

Distalende mit Optik, Ende der Lichtleiter, Ende des Arbeitskanals und der Luft-/Wasser-Kanäle und ggf. Albarrán-Hebel.

Abwinkelungsteil (gut erkennbar, da mit Gummi ummantelt) – hier wirken die Steuerräder

Einführschlauch – der flexible Teil des Endoskops

Bedienteil (auch: Kontrollkörper) – im „praktischen Teil“ genauer beschrieben

Versorgungsschlauch mit Versorgungsstecker, die das Gerät mit dem Endoskopieturm und der Absaugung verbindet.

Gastroskope sind vergleichsweise kurze Endoskope mit einer Arbeitslänge von etwa einem Meter und einem Blick aus dem Gerät entlang der Geräteachse. – Dies ist gemeint, wenn von einem „Geradeausblickgerät“ oder einer „Geradeausoptik“ gesprochen wird.

Das Sichtfeld beträgt bei modernen Geräten um 140°.

Die Geräte sind asymmetrisch beweglich. Das bedeutet, dass die Gerätespitze in verschiedene Richtungen unterschiedlich weit abgewinkelt werden kann. Die Abwinkelung nach unten ist zugunsten einer sehr weiten Abwinkelung nach oben (z. B. 210°) reduziert.

Die asymmetrische Beweglichkeit erlaubt eine Inversion, z. B. zur Beurteilung des Fundus, ohne dass das Gerät an einem Widerlager umgeschlagen werden muss.

Diagnostische Gastroskope haben in der Regel einen Außendurchmesser um 9-10 mm.

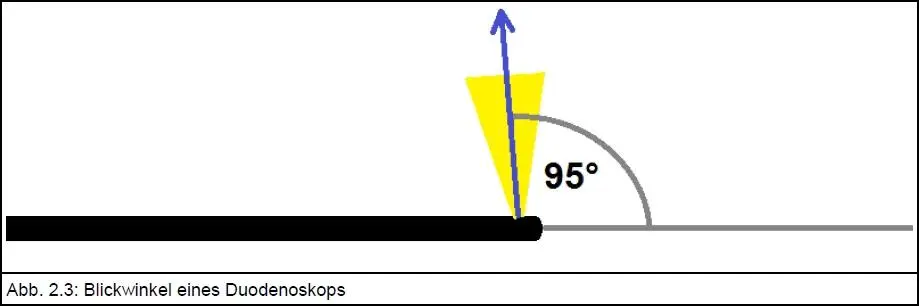

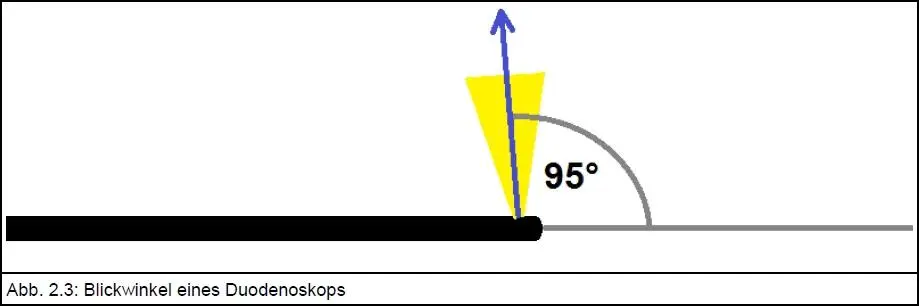

Duodenoskope sind nur wenig länger als Gastroskope (Arbeitslänge um 1,25 m) und haben einen Blick zur Seite (genauer gesagt nach oben) in einem Winkel von ca. 95° zur Geräteachse (also ungefähr quer ab, bzw. 5° nach hinten, vgl. Abb. 2.3). – Dies ist gemeint, wenn von einem „Seitblickgerät“ oder einer „Seitblickoptik“ gesprochen wird.

Das Sichtfeld beträgt um 100°.

Auch diese Geräte sind asymmetrisch beweglich, allerdings anders als Gastroskope:

Hier ist die Beweglichkeit nach links und unten zugunsten einer (leicht) erhöhten Beweglichkeit nach oben und rechts reduziert. – Der Sinn hiervon wird im Abschnitt Duodenoskopie erklärt. (Am Anfang reicht es, den Unterschied zur Kenntnis zu nehmen.)

Typische maximale Abwinkelungen sind: oben 120°/unten 90°, rechts 110-120°/links 90°.

Es handelt sich also um vergleichsweise gering bewegliche Geräte mit kleinem Sichtfeld.

Duodenoskope haben in der Regel einen Außendurchmesser um 11-14 mm.

Das Distalende hat als zusätzliche Komponente den Albarrán- oder Abwinkelungshebel.

Mit ihm lassen sich eingeführte Instrumente nach oben abknicken (z. B. für eine Papillenbiopsie oder zur Intubation des Gallengangs).

Am Bedienteil findet sich ein entsprechender Hebel hinter dem großen Rad.

Auf den Albarrán-Hebel wird im Kapitel „Duodenoskopie“ genauer eingegangen.

Koloskope sind deutlich länger als die oben genannten Typen. Die Arbeitslängen liegen bei 130-170 cm.

Es handelt sich um „Geradeausblickgeräte“ (also Blick aus dem Gerät entlang der Geräteachse). Das Sichtfeld liegt wie bei den Gastroskopen um 140°.

Die Geräte sind symmetrisch beweglich (oben/unten jeweils 180° und links/rechts 160°).

Diagnostische Koloskope haben in der Regel einen Außendurchmesser um 11-14 mm.

Manche Koloskope haben ein zusätzliches Bedienelement am Übergang von Bedienteil zum Einführungsschlauch. Dieses dient der Versteifung des flexiblen Einführungsschlauchs. (Details werden im Kapitel „Jejunoskopie“ beschrieben.)

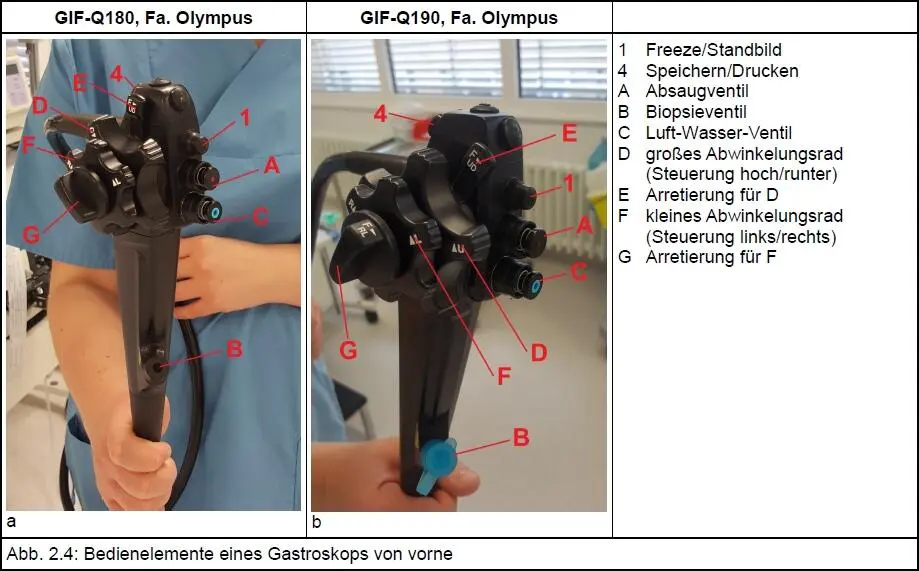

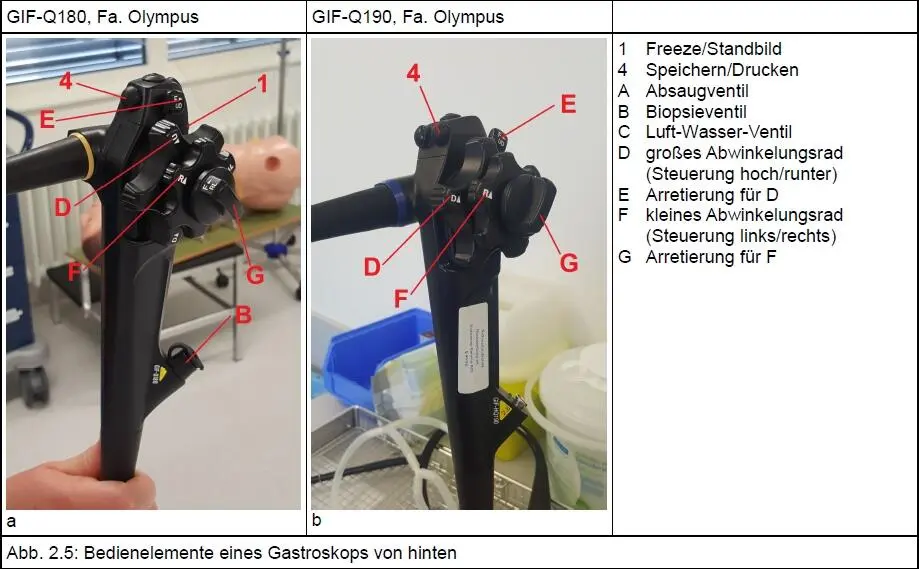

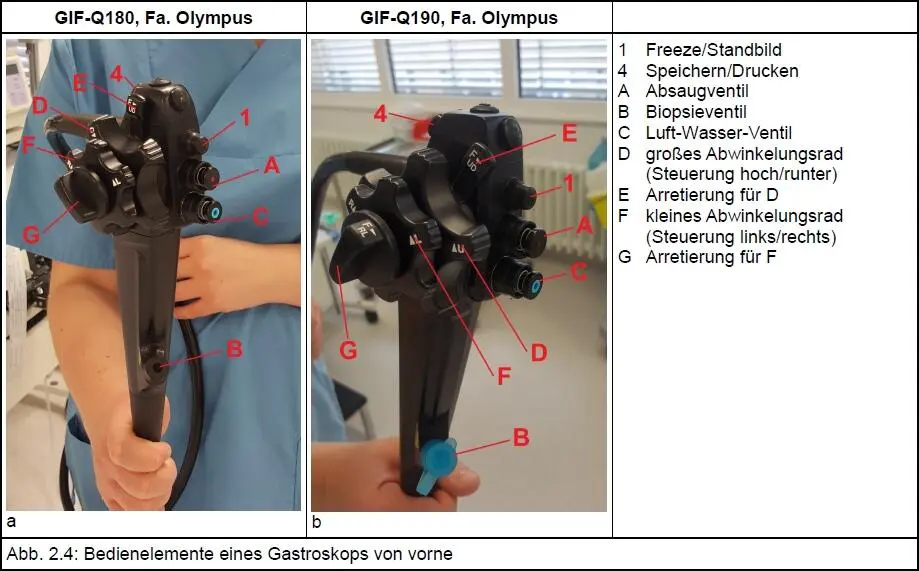

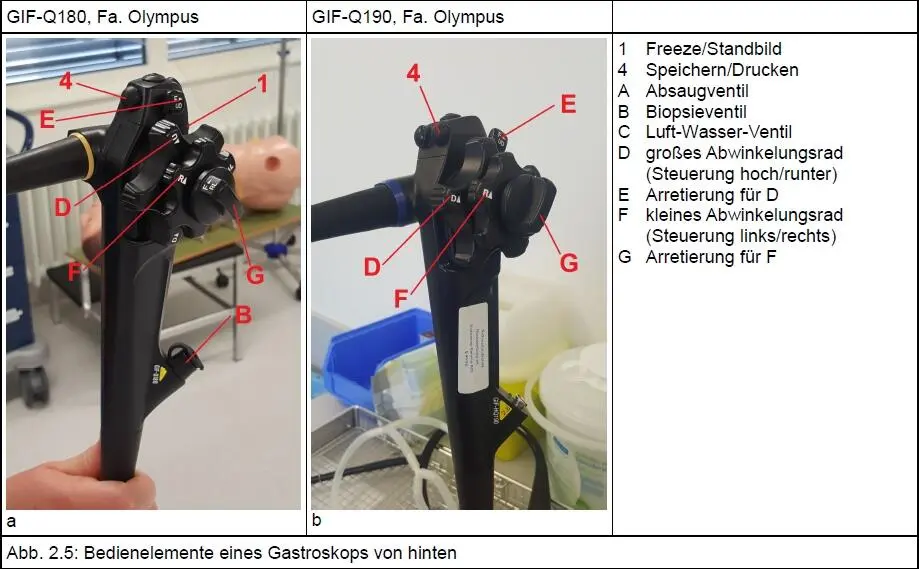

Die Bedienteile (auch: „Kontrollkörper“) aller Endoskope unterscheiden sich nur gering. Je nach technischer Ausstattung unterscheidet sich die Anzahl der Knöpfe/Bedienelemente, aber die grundsätzliche Funktionsweise bleibt gleich.

Wir beschränken uns hier zunächst auf die wichtigsten Funktionen. Die Zusatzfunktionen, die Knöpfe hierfür sowie die (kleinen) Unterschiede zwischen den Gerätetypen werden später behandelt.

Die Knöpfe des Endoskops sind numeriert und am Gerät entsprechend beschriftet. Die folgende Beschreibung behält die „geräteigene“ Numerierung bei. Die Ventile und anderen Bedienelemente am Gerät tragen keine Zahlen und werden auf den folgenden Bildern mit Buchstaben gekennzeichnet. Die Belegung der Knöpfe kann geändert werden. Die unten genannte Belegung ist verbreitet und wird auch in der „Heimatabteilung“ des Autors genutzt.

Freeze/Standbild:

Dieser Knopf erzeugt ein Standbild, das dann gegebenenfalls gespeichert (oder bei älteren Endoskopietürmen gedruckt) werden kann.

Speichern/Drucken:

Speichert/druckt das aktuelle Monitorbild (auch wenn zuvor nicht „gefreezt“ wurde).

Absaugventil:

Das Ventil trennt den Arbeitskanal oberhalb des „Biopsieventils“ von der Absaugung. Druck auf das Ventil stellt die Verbindung zur Absaugung her. Der Knopf kann auch nur teilweise gedrückt werden, um weniger stark zu saugen. Letzteres kann sinnvoll sein, um das Einsaugen von Schleimhaut in den Arbeitskanal zu vermeiden. Im Endoskopiejargon wird dieses „schwache Saugen“ auch „Abschlürfen“ genannt.

Biopsieventil:

Es handelt sich um kein Ventil im engeren Sinne, sondern um ein weiches Kunststoffteil (Einmalartikel) mit einer dünnen zentral perforierten Membran. Es verschließt den (hier y-artig verzweigten) Arbeitskanal ausreichend dicht, um eine Absaugung zu erlauben und bietet eine ausreichend große Öffnung, um das Einführen von Instrumenten zu ermöglichen (vgl. Abb. 2.6a-d).

Mit einer wassergefüllten Spritze mit Luer-Ansatz lässt sich der Gastrointestinaltrakt über das Biopsieventil und den Arbeitskanal spülen.

Читать дальше