[…] [D]as Französische [transportiert], namentlich in den Bereichen Parfum, Mode, Wein und Käse, einen Image-Mix aus Raffinesse, Eleganz und Savoir-vivre […]. (PLATEN 1997: 58)

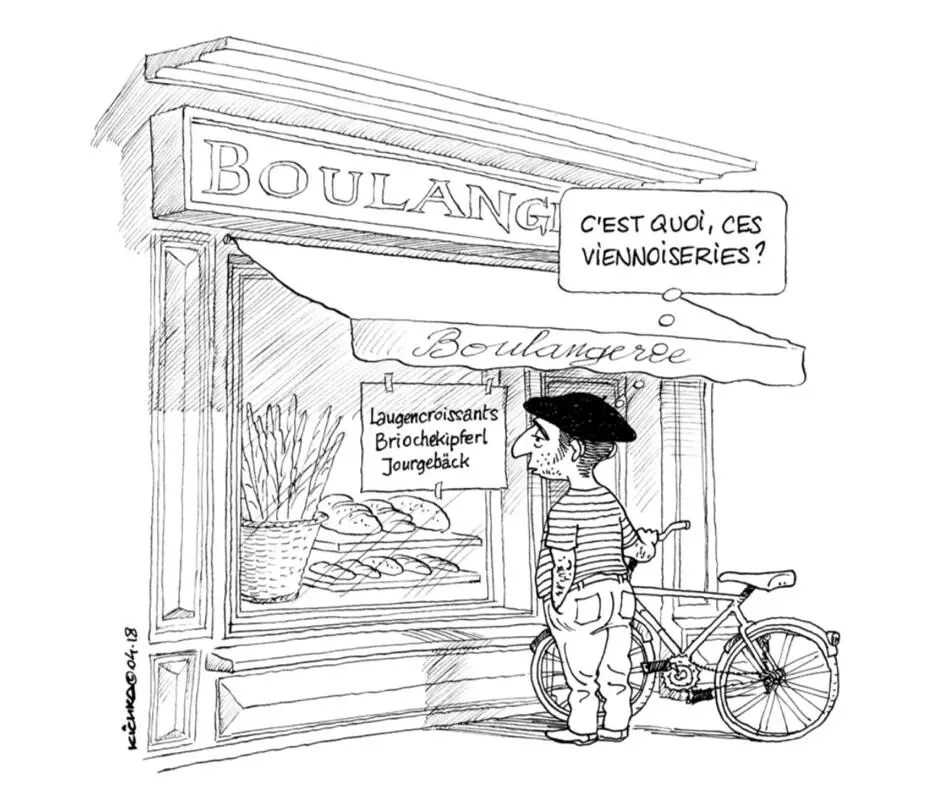

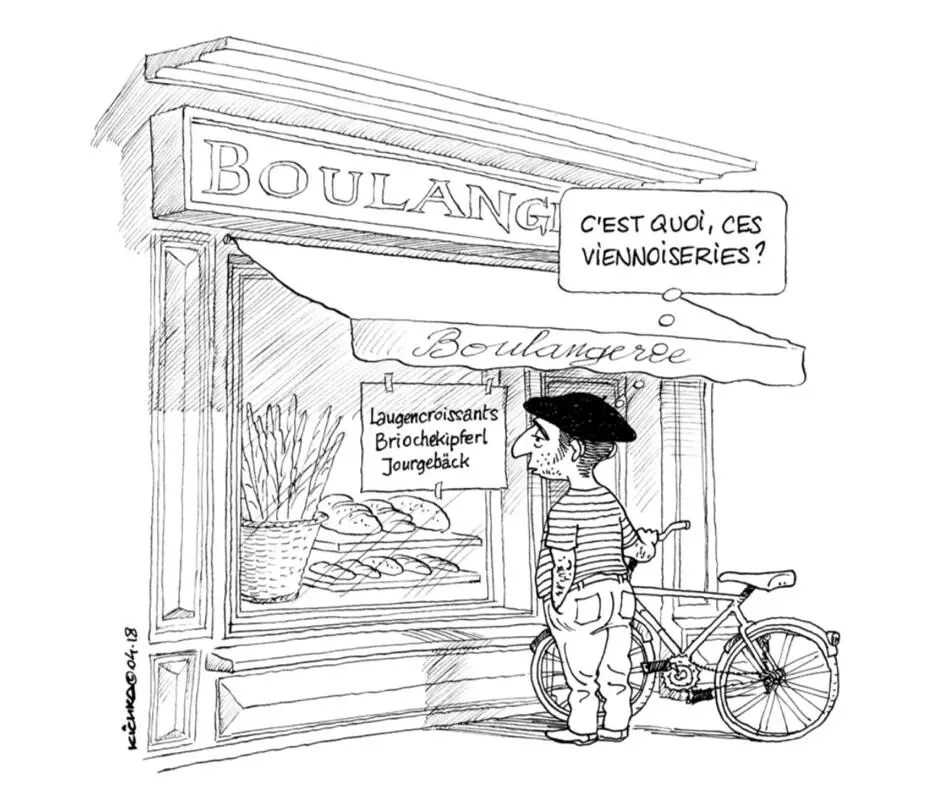

Da müssen die Rezepte nicht immer original französisch sein, wie die Käsemarke Fol Épi zeigt: Den deutschen Essgewohnheiten entsprechenden Scheibenkäse gibt es mittlerweile auch „ À la pesto“. Daneben verweisen auch beim Bäcker Komposita wie Laugencroissant auf kulinarische Mischungen (vgl. Abb. 1.7).

Abb. 1.7:

Abb. 1.7:

« C’est quoi, ces Viennoiseries ? ».

Lesetipps

GRUTSCHUS, Anke / KERN, Beate (2021): „L’oralité mise en scène dans la bande dessinée: marques phonologiques et (morpho)syntaxiques dans Astérix et Titeuf “, in: Journal of French Language Studies 31(2), 192–215.

KOCH, Peter / OESTERREICHER, Wulf [1990] ( 22011): Gesprochene Sprache in der Romania: Französisch, Italienisch, Spanisch , Berlin: De Gruyter.

REUTNER, Ursula (2017) (Hrsg.): Manuel des francophonies , Berlin/Boston: De Gruyter.

Spieltipp

BLANCHET, Philippe / CLERC-CONAN, Stephanie / LEDEGEN, Gudrun (2019): Francophonies: Le grand jeu de toutes les langues françaises , Assimil.

2 Faszination Sprachwissenschaft

Sprache ist alltäglich, alle sprechen sie und jeder hat eine Meinung dazu. In Frankreich ist Sprache ein besonders beliebtes Thema – bei Partys, in Talkshows und Internet-Foren. Die Massenmedien beschwören dabei oft den Untergang des Französischen herbei: « les enfants bilingues n’apprennent aucune langue correctement », « l’anglais menace la langue française », « les ‘djeuns’ ne savent plus écrire ».1 Häufig beruhen solche Behauptungen auf kulturellen Vorurteilen und haben keinerlei wissenschaftliche Fundierung. In anderen Fällen liefern unterschiedliche Methoden unterschiedliche Ergebnisse, die mit Vorsicht zu interpretieren sind. An der Universität lernen Sie, welche Fragen man stellen muss, um nicht auf Fake News hereinzufallen, denn Sprache ist der Gegenstand einer darauf spezialisierten wissenschaftlichen Disziplin: der Sprachwissenschaft oder Linguistik . Um zu verstehen, was Sprachwissenschaft ist, widmen wir uns zunächst der Frage, was Wissenschaft ist (Kapitel 2.1) und überfliegen dann die Geschichte der Sprachwissenschaft (Kapitel 2.2). Ziel dieses Kapitels ist zunächst, Sie zu kritischen Rezipient*innen von Wissenschaft und damit mündigeren Bürger*innen zu machen. Gleichzeitig lernen Sie dabei selbst wissenschaftlich zu arbeiten.

2.1 Was ist Wissenschaft?

Wissenschaftliches Wissen unterscheidet sich von Alltagswissen wie folgt: Es ergibt sich nicht aus zufälligen Erlebnissen und subjektiven Einschätzungen von Privatpersonen. Stattdessen machen Wissenschafler*innen nach transparenten Methoden systematische Beobachtungen und entwickeln Theorien, um diese zu erklären. Für die Qualitätskontrolle im komplexen System Wissenschaft spielen die Universitäten eine zentrale Rolle: Die dort ansässigen Wissenschaftler*innen bestimmen, was sie unterrichten, wer Prüfungen besteht und wen sie in ihren Kreis aufnehmen, um wiederum mitzubeeinflussen, wie sich ihre Disziplin weiterentwickelt.

Man kann Wissenschaft also aus zwei Perspektiven betrachten. Die Erkenntnistheoriebeschäftigt sich mit der präskriptiven Frage ‘Wie sollten gute wissenschaftliche Methoden und Theorien beschaffen sein?’ Die Wissenschaftssoziologieinteressiert sich dagegen für die deskriptive Frage ‘Wie interagieren Menschen und Institutionen in der Wissenschaft?’. Kapitel 2.1.1 präsentiert zunächst aus erkenntnistheoretischer Perspektive die Prinzipien der Wissenschaftlichkeit, Kapitel 2.1.2 dann aus wissenschaftssoziologischer Perspektive das System Wissenschaft.

2.1.1 Prinzipien der Wissenschaftlichkeit

Wissenschaftliches Wissen zeichnet sich dadurch aus, dass es auf einem wissenschaftlichen Weg zustande gekommen ist: auf Basis wissenschaftlicher Methoden und Theorien. Wissenschaftliche Methoden, die den meisten aus der Schule und den Massenmedien bekannt sein dürften, sind chemische Experimente und Meinungsumfragen. Die sicherlich bekanntesten wissenschaftlichen Theorien sind die Evolutionstheorie von Charles Darwin (1838) und die Relativitätstheorie von Albert Einstein (1905).

Was ist eine gute Methode? Die wichtigsten Gütekriterien für empirische Methoden sind fächerübergreifend Objektivität, Reliabilität und Validität (vgl. DIEKMANN [1995] 272016):

Objektivität meint, dass eine Methode zu denselben Ergebnissen führt, egal welche Person sie anwendet. In der Forschung von Menschen an Menschen ist 100 %-ige Objektivität allerdings oft nicht erreichbar. Wissenschaftler*innen sollten ihr Vorgehen jedoch zumindest werturteilsfrei gestalten und intersubjektiv nachvollziehbar machen.

Reliabilität meint, dass eine Methode zu denselben Ergebnissen führt, egal, zu welchem Zeitpunkt man sie anwendet. Wenn man eine Messung unter denselben Bedingungen wiederholt, sollten die Ergebnisse reproduzierbar und die Messfehler möglichst gering sein. Die Methode sollte also zuverlässig sein.

Validität meint, dass eine Methode tatsächlich misst, was sie messen soll und dass die Ergebnisse der Testsituation mit der Realität übereinstimmen. Die Methode sollte also zu gültigen Ergebnissen führen.

Ein einfaches Beispiel aus dem Alltag liefert das Fieberthermometer als Messinstrument: Würde man beim Aufstehen 39,3°C messen, kurz später der Arzt aber nur noch 36,8°C, wüsste niemand, ob man nun krank ist oder nicht und sich zu Hause ausruhen sollte oder zur Arbeit gehen müsste.

Besondere methodische Herausforderungen ergeben sich durch das Beobachterparadoxon(engl. Observer’s Paradox ). Aus der Physik ist schon lange bekannt, dass das Beobachtete die Beobachtung beeinflussen kann. In der Sprachwissenschaft hat der amerikanische Soziolinguist William Labov (*1927) das Problem wie folgt formuliert:

Observer’s Paradox : the aim of linguistic research in the community must be to find out how people talk when they are not being systematically observed; yet we can only obtain these data by systematic observation. (LABOV 1972: 209)

Er schlägt vor, das Problem mit der sogenannten Todesangstfrage zu lösen. Die Feldforscher*innen sollten ihre Informant*innen fragen, ob sie jemals in einer Situation waren, in der sie in ernsthafter Gefahr schwebten, getötet zu werden. Da Labov in den 1960er Jahren über New Yorker Ghettos arbeitete, war das eine Situation, in der sich viele seiner Informant*innen tatsächlich schon einmal befunden hatten. Seine Idee war, dass die Erinnerung an diese Situation bei den Sprecher*innen die damaligen Emotionen wiederhervorrufen würde und sie damit die Kontrolle über ihr Sprechen verlieren würden („amount of attention paid to speech“ bzw. „audio-monitoring“; LABOV 1972: 208). Aus heutiger Sicht gilt eine solche Manipulation von Menschen zu Forschungszwecken allerdings als unethisch und ist daher auch nicht mehr erlaubt: Die Teilnehmer*innen müssen vor Sprachaufnahmen über die Ziele des Forschungsprojekts aufgeklärt werden und freiwillig ihre schriftliche Einwilligung geben (DFG 2013). Wenn man dem Soziologen Erving Goffman (1922–1982) folgt, dann sind Sprecher*innen sowieso nie unbeobachtet und spielen quasi immer Theater (vgl. GOFFMAN [1969] 102003). Der Soziolinguist Allan Bell (*1947) entwickelte entsprechend die Theorie des „audience design“: Wir richten unser Sprechen immer auf die Hörer*innen aus. Insofern ist es nicht mehr Ziel der Sprachwissenschaft, gänzlich unbeobachtetes Sprechen aufzunehmen, sondern die Selbstinszenierung als zentralen Faktor der Variation zu verstehen.

Читать дальше

Abb. 1.7:

Abb. 1.7: