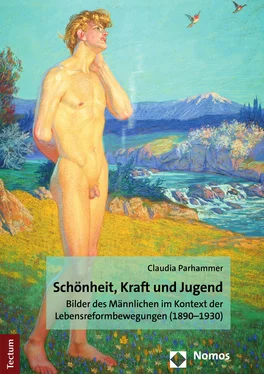

Die Pflege des Körpers war nach reformerischem Verständnis ein kultureller Akt, dem die bildliche, künstlerische Verarbeitung unmittelbar angehörte. Die Darstellungen des Sonnenjünglings ( Abb. 1und 2) legen davon Zeugnis ab, indem sie den Menschen als eine Synthese von natürlichem und kulturellem Wesen erscheinen lassen. Wollte sich der Mensch, im reformerischen Duktus gesprochen, zum „Vollmenschen“ 62entwickeln, musste er Kultur und Natur miteinander versöhnen und harmonisieren. Der sogenannten Zivilisation warf man vor, diese Wechselbezüge durchbrochen zu haben. Eine Beschreibung zum Figurenprogramm des Künstlers Fidus verdeutlicht, dass man den Ausdruck größtmöglicher Natürlichkeit auch dort verwirklicht sehen konnte, wo es sich um eine höchst artifizielle und stilisierte Gestaltung handelt, wenn es heißt:

„Die Gestalten, wie sie Fidus zeichnet, sind Menschen, wie wir welche werden wollen: von der Sonne gebräunt, von der Luft gestählt, vom Wandern und Arbeiten sehnig, von Idealen hellblickend! Er stellt sie nackt vor uns hin, wie er sie mit seinem inneren Auge sieht. Und dabei haben wir nie das Gefühl von Zweideutigkeiten. Fidus belebt und beseelt alles mit seiner unbedingt reinen Künstlerauffassung. Bis in die gespannten Muskeln seiner Menschenbilder hinein glauben wir die Regungen der Seele vernehmen zu können. Auch der Leib ist ihm heilig, der Seele gleichwertig. Er räumt endlich mit dem schauderhaften Märchen auf, daß der Menschenleib immer ein mehr oder weniger unwürdiges und schmutziges Gefäß für die göttliche Seele sei. Seine Gestalten leben in innigstem Verhältnis mit der Natur.“ 63

Fidus wird als Künstler vorgestellt, dem es gelungen sei, dem reformerischen Naturgedanken in seinen Körperdarstellungen in herausragender Weise Ausdruck verliehen zu haben. Dazu bedurfte es keines Naturalismus oder Realismus, sondern vielmehr sollte die Art der Darstellung das reformerische Natürlichkeitsideal widerspiegeln.

Der neue Ansatz der Lebensreform verfolgte nicht nur das Ziel, die traditionellen Dichotomien von Körper und Geist zu durchbrechen, sondern begründete mit Verweis auf den Naturbegriff zugleich ein neues Verständnis von Kultur. Man fügte Kultur und Natur zu einem Begriffspaar, das als zueinander gehörig bezeichnet wurde. Damit wich man vom bislang üblichen Schema des Dualismus von Natur und Kultur ab. Nun ergänzten sich die Konzepte von Natur und Kultur und wurden als voneinander abhängige Entitäten verstanden. Die Zivilisation, die bislang als eher positiv gedeuteter Teil der Kultur betrachtet wurde, wurde zum Antagonisten der neu definierten Pole Natur und Kultur. Neben diese neue Definition tritt also eine Neugewichtung hinzu, nach der Natur auf Kultur einwirken könne und vice versa. Die Natur erfährt in diesem Kontext eine deutliche Aufwertung, die Andrea Seier folgendermaßen beschreibt:

„Produktiv wird an dieser Stelle die Konzeption eines spezifischen Natur-Kultur-Verhältnisses, das […] beide Elemente nicht als Gegensatz, sondern Kultur vielmehr als Vollendung dessen konzipiert, was die Natur vorgesehen hat und in ihr bereits enthalten ist.“ 64

Diesem Naturverständnis, das die Natur als eine Kraft versteht, die in allem Sein wirkt, liegt eine durchweg positive, teleologische Interpretation zugrunde. Die Natur wurde entelechisch als Entität gedeutet, die das Vollkommene, Gute und Authentische in sich berge. Man schrieb ihr ebenso einen eigenen Gestaltungs- und Ausdruckswillen zu, der nach Vollkommenheit strebe. Sie wurde als schöpferische Urkraft verstanden, die aus sich heraus vollkommene Harmonie erzeuge. Stünde man im Widerspruch zum Gesetz der Natur und bringe sich nicht in Einklang mit ihr, resultierten daraus Krankheiten, Makel und Deformationen.

Die Aussage von Cornelia Klose-Lewerentz: „Der ‚natürliche Körper‘ der meisten Menschen gilt als Abweichung von der aufgestellten Norm und muss ‚repariert‘ werden“ 65ist daher insofern etwas missverständlich, als sie nicht dem reformerischen Verständnis vom „natürlichen Körper“ folgt. Es galt nicht den „natürlichen Körper“ zu reparieren, sondern den als natürlich erachteten Körper von seinen zivilisatorischen Schlacken zu befreien und zum vollkommenen Urzustand zurückzuführen. Der „vollkommene Körper“ wurde zur Norm erhoben, weil man ihn als eigentlich natürlich erachtete. Da der Körper der meisten Menschen dieses Ideal freilich nicht erfüllte, wie man allenthalben wahrnehmen konnte, bot sich die lebensreformerische Körperkultur geradezu als Vademekum an. Sie verhalf dem Übenden, das Vollkommene, das die Natur bereits in ihm angelegt habe, aus sich herauszuarbeiten. Gleich einem Künstler sollte man seinen Körper innerlich wie äußerlich modellieren, um ihn wieder zu seiner wesenhaften Natur zurückzuführen. So forderte beispielsweise der Mediziner Dr. Heberlin:

„Wem Kunst der Ausdruck der Natur ist, wer diesen Ausdruck pflegt, um das rein und gesund zu erhalten oder zu erlangen, was er ausdrückt – der muß neben unserm Höchsten, der Geisteskultur, auch die Edelhaltung des Körpers, der die Seele trägt, als eine Aufgabe seiner Kultur erkennen.“ 66

Für die biologistisch determinierte männliche Natur bedeutet dies, dass sie durch kulturelle Faktoren entweder beeinträchtigt oder zur Vollendung gebracht werden konnte.

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass der Naturbegriff zunächst der sogenannten Zivilisation antithetisch gegenübergestellt wurde. Traditionelle Dichotomien, die Natur und Kultur als bipolar betrachteten, wurden zugunsten einer Emulgierung und wechselseitigen Abhängigkeit aufgelöst. Die Natur selbst wurde als basale und schöpferische Urkraft mythisiert, die gleichsam eine Voraussetzung der menschlichen Kulturschöpfung darstelle. Die Wiederherstellung einer natürlichen Körperlichkeit, insbesondere die Ausformung geschlechtsspezifischer Eigenschaften, nahm sich nun als kulturelles Anliegen aus.

Die Kunst, die in diesem Sinne als „Ausdruck der Natur“ definiert wurde, konnte gleichermaßen ausdrückend wie vorbildhaft für die neue Körperkultur wirken. So entwickelte sich aus diesem spezifischen Natur- und Kulturverständnis heraus ein ästhetischer Diskurs, der die Gestalt und das Bild des natürlichen Körpers visuell eingrenzen und aufzeichnen sollte. Unter dem Primat der Natürlichkeit kam der Entwicklung von körperlicher Schönheit eine besondere Bedeutung zu.

Nachfolgend soll zunächst eine Einbettung des Schönheitskultes der Lebensreformen in seine historischen und kulturellen Kontexte erfolgen, der sich sodann die Analyse der Entwicklung und Inszenierung des Konzeptes vom schönen Körper anschließt.

51Bis hin zu Kaiser Wilhelm II. vertraute man der Heilkraft der Badekur, der sich bekanntermaßen auch etliche namhafte Künstler, wie beispielsweise Franz Kafka, anvertrauten. Zum Phänomen der Neurasthenie als kulturellem Epochenphänomen vgl. Joachim Radkau: Zeitalter der Nervosität: Deutschland zwischen Bismarck und Hitler. München 1998, sowie Ursula Muscheler: Möbel, Kunst und feine Nerven. Henry van de Velde und der Kultus der Schönheit 1895–1914. Berlin 2012, S. 154f. Muscheler beschreibt den Kuraufenthalt Henry van de Veldes im vornehmen Sanatorium Bellevue, das in Kreuzlingen am Bodensee unter der Leitung Ludwig Binswangers stand. Die Neurasthenie, als allgemeines Erschöpfungssyndrom, galt dort bis 1908 als häufigste Diagnose der Patienten, die sich vorwiegend aus höheren Gesellschaftsschichten, Finanzwelt, Diplomatie und Adel rekrutierten.

52Sehr aufschlussreich hinsichtlich der medizinhistorischen Hintergründe, auf denen diese Empfehlungen basieren, ist eine Publikation über eine der seinerzeit renommiertesten Kurstätten in Deutschland, das Sanatorium Dr. Lahmann in Dresden (Weißer Hirsch), vgl. die Publikation: Dr. Lahmanns Sanatorium Bad Weißer Hirsch bei Dresden. Von der Blütezeit bis zur Legende – vom Verfall zu neuer Nutzung (hrsg. vom Verschönerungsverein Weißer Hirsch/Oberschlowitz e. V.). Dresden 2015. In dessen Patientenlisten lassen sich etliche Namen bekannter Persönlichkeiten aus Adel, Politik, Wirtschaft und Kultur finden, wie beispielweise Prinz Waldemar von Preußen, der Bruder Kaiser Wilhelms II., Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Theodor Fontane, Emil Nolde, Lotte Wertheim, Kurt Gerron sowie Mitglieder der russischen Zarenfamilie. Ab 1933 wurden diese Listen unrühmlich ergänzt durch die Namen Hermann Göring und Joseph Goebbels, nebst Familien, vgl. ebenda den Artikel von Marina Lienert: „Feuer, Wasser, Luft und Erde soll besiegen die Beschwerde!“ Patienten im Lahmann-Sanatorium, S. 109–120.

Читать дальше