31Corona Hepp: Avantgarde. Moderne Kunst, Kulturkritik und Reformbewegungen nach der Jahrhundertwende (aus der Reihe: Deutsche Geschichte der neuesten Zeit vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart; hrsg. von Martin Broszat, Wolfgang Benz und Hermann Graml in Verbindung mit dem Institut für Zeitgeschichte, München). München 1987.

32Vgl. Barz 2015, S. 16.

33Die streng chronologische Anordnung der Ausstellungsobjekte erwies sich dabei zwar als sinnvoll, um dem Besucher zunächst einen einfachen Zugang zum Phänomen Lebensreform zu verschaffen, im Hinblick auf die Intention der Ausstellung wäre eine synoptische Gegenüberstellung jedoch an mancher Stelle hilfreicher gewesen. Sehr erhellend wirkt dagegen der Katalog zur Ausstellung: Pamela Kort, Max Hollein (Hrsg): Künstler und Propheten. Eine geheime Geschichte der Moderne 1872–1972 (Katalog zur gleichnamigen Ausstellung, Schirn Kunsthalle Frankfurt, März bis Juni 2015; National Gallery Prag, Juni bis Okt. 2015). Köln 2015.

34G. Ulrich Großmann, Claudia Selheim, Barbara Stambolis (Hrsg.): Aufbruch der Jugend. Deutsche Jugendbewegung zwischen Selbstbestimmung und Verführung (Katalog zur gleichnamigen Ausstellung, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Sept. 2013 bis Jan. 2014). Nürnberg 2013.

35Hervorzuheben sei hier folgende Aufsatzsammlung, die einen guten Überblick über die Schriftquellen und Literaturgeschichte bietet: Thorsten Carstensen, Marcel Schmid (Hrsg.): Die Literatur der Lebensreform. Kulturkritik und Aufbruchstimmung um 1900. Bielefeld 2016.

36Vgl. Bernd Wedemeyer-Kolwe: Aufbruch. Die Lebensreform in Deutschland. Darmstadt 2017.

37Vgl. ebd., S. 17–20.

38Ebd., S. 18f. Wedemeyer-Kolwe bezieht sich auf folgende Beiträge: Klaus Wolbert: Die Lebensreform. Anträge zur Debatte, in: Buchholz et al. 2001, Bd. 1, S. 13–21, hier S. 13 sowie Kai Schupke, in: Kai Schupke, Daniel J. Schreiber (Hrsg.): Brücke und die Lebensreform (Katalog zur gleichnamigen Ausstellung, Buchheim Museum der Phantasie Bernried, Juli bis Okt. 2016). Feldafing 2016, S. 22.

39Wedemeyer-Kolwe 2017, S. 108.

40Vgl. Möhring 2004.

41Vgl. ebd., insbesondere S. 11–51 zur Definition der diskursanalytischen Begriffe.

42Vgl. George L. Mosse: Das Bild des Mannes: zur Konstruktion der modernen Männlichkeit (aus dem Amerikan. v. Tatjana Kruse), Frankfurt am Main 1997 und Ulrike Brunotte, Rainer Herrn (Hrsg.): Männlichkeiten und Moderne (Gender Codes, hrsg. von Christina von Braun, Volker Hess, Inge Stephan, Bd. 3). Bielefeld 2008, hier insbesondere: Birgit Dahlke: Proletarische und bürgerliche Jünglinge in der Moderne. Jugendkult als Emanzipationsstrategie und Krisenreaktion um 1900, S. 111–130.

43Die Abkürzungen stehen für: „Gesundheit“, „soziale Fürsorge“ und „Leibesübungen“.

44Vgl. Hans Körner, Angela Stercken (Hrsg.): Kunst, Sport und Körper. GeSoLei. 1926–2004 (Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung des Stadtmuseums Düsseldorf in Kooperation mit dem Kunsthistorischen Seminar der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im Jahr 2002). Bd. 1, Düsseldorf 2002.

45Vgl. Esther Sophia Sünderhauf: Griechensehnsucht und Kulturkritik. Die deutsche Rezeption von Winckelmanns Antikenideal 1840–1940 [zugl. überarb. Diss. mit dem Titel: Die deutsche Rezeption von Winckelmanns Griechenideal in Wissenschaft, Kunst und ‚Leben‘ 1840–1940, Humboldt-Universität Berlin, 2002]. Berlin 2004, hier insbesondere: S. 183–190 sowie Wolbert(b): ‚Unbekleidet‘ oder ‚ausgezogen‘, in: Buchholz et al. 2001, Bd. 2, S. 369–386 und Wolbert(c): Das Erscheinen des reformerischen Körpertypus, in: Buchholz et al. 2001, Bd. 1, S. 215–222.

46Vgl. hierzu Anm. 19 dieser Arbeit sowie Ulrich Pohlmann: Entre Studio et Jardin d’Eden, in: Masculin/Masculin. L’homme nu dans l’art de 1800 à nos jours (Katalog zur gleichnamigen Ausstellung, Musée d’Orsay Paris, Sept. 2013 bis Jan. 2014; hrsg. vom Musée d’Orsay Paris). Paris 2013, S. 173–181, sowie Xavier Rey: Im [sic] Natur, ebd., S. 182–205.

47Das fehlende Fugen-s entspricht der originären, zeitgenössischen Schreibweise.

48Es wird die folgende Ausgabe verwendet: Roland Barthes: Mythen des Alltags (Vollständige Ausgabe; aus d. Franz. v. Horst Brühmann). Berlin 2010. Zur Diskussion der Aktualität und Anwendbarkeit von Barthes’ Mythosbegriff für die gegenwärtige Analyse kulturwissenschaftlicher Phänomene vgl. Mona Körte, Anne-Kathrin Reulecke (Hrsg.): Mythen des Alltags – Mythologies. Roland Barthes’ Klassiker der Kulturwissenschaften (Literaturforschung, Bd. 22). Berlin 2014.

49Barthes 2010, S. 275.

50Mona Körte, Anne-Kathrin Reulecke: Einleitung: Intellektuelle Korrespondenzen. Roland Barthes’ Mythen des Alltags – Mythologies, in: Körte, Reulecke 2014, S. 7–24, hier S. 9.

2. Vorüberlegungen zum lebensreformerischen Begriff der Natur

Das wichtigste Leitprinzip der Lebensreformen war es, sich wieder in Einklang mit der Natur zu bringen. Die Fragen, was dies bedeutet und wie die Natur auf den Menschen und sein quasi natürlichstes Element, den Körper, bezogen wird, wie der überaus weit interpretierbare Begriff der Natur verstanden und eingegrenzt wurde, ist vorab in Grundzügen zu klären. Ohne allzu viel vorweg zu nehmen, sollen hier nun grundlegende Parameter vorgestellt werden, anhand derer der Naturbegriff der Lebensreformer als strukturelle Konstante sichtbar und damit für die Analyse nutzbar gemacht wird.

2.1 Natur als vitalistischer Topos

Zunächst fand die Auseinandersetzung mit der Natur auf einer somatischen und pragmatischen Ebene statt. Sich in Einklang mit der Natur zu bringen bedeutete, sich körperlich, geistig und seelisch mit den Elementen auseinanderzusetzen und sich deren Wirkungskräfte als heilende Instanzen zunutze zu machen. In diesem Ansatz erkennt man die Vorläufer der Lebensreform, die Naturheilkunde und insbesondere die Hydrotherapie, die Eingang in breitere Gesellschaftsschichten gefunden hatten. Um der weit verbreiteten, sogenannten Neurasthenie zu begegnen, empfahl sich die Badekur, bei der mithilfe körperlicher Stimulation eine allgemeine Stärkung und die Heilung von der physischen, psychischen und geistigen Erschöpfung erwartet wurde. 51

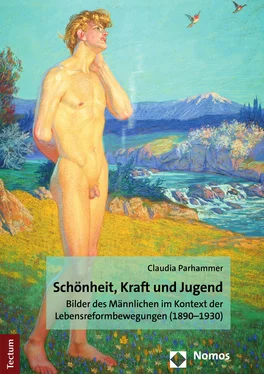

Die Natur und ihre Elemente galten den Lebensreformern gleichsam als Sitz des Lebens, das seine vitale Kraft im menschlichen Körper entfalte. Diese Aspekte der Lebensreform beispielsweise über vegetabile Ernährung, Wassertherapie sowie Licht- und Luftbäder anzuwenden, hieß, aus der als Quelle des Lebens verstandenen Natur zu schöpfen. 52Auf ihren heilsamen und stärkenden Aspekt wird insbesondere in Publikationen der Nacktkultur in Form von Texten und Bildern angespielt. Einer der frühesten und populärsten Vertreter der Nacktkultur war der Künstler Fidus 53, der mit seinen diversen Ausgestaltungen von Sonnenanbetern eine der zentralen Bildformeln kreierte. 54Hier sei exemplarisch auf eine seiner Grafiken, den Sonnenjüngling von 1905, verwiesen, deren bildliche Aussagekraft mit dem auffordernden Titel Bade in Licht, Luft und Sonne plakativ zugespitzt wurde ( Abb. 1). Die für die Nacktkultur werbende Botschaft erfuhr eine künstlerische Transformation in der Figur des Sonnenjünglings, der nicht nur im Œuvre Fidus’ eine zentrale Stellung einnahm, sondern auch als vorbildhaft für die sich im Umfeld der Nacktkultur etablierende Aktfotografie gelten kann. Die aus dem gleichen Entstehungsjahr (1905) stammende Aktfotografie ( Abb. 2) bildet in nahezu identischer Pose das Motiv des Menschen ab, der seinen nackten Leib in freier Natur an Licht und Luft stärkt. Die Pose des angewinkelten Armes unterstreicht das Moment des kraftvollen und vitalen Auftritts des Bildprotagonisten. Fotografien wie diese finden sich in stilistischer Varianz in großer Vielzahl in Publikationen der verschiedenen Lebensreformorgane und visualisieren unter ästhetischen Prämissen die zentralen Anliegen der Reformen. Ebenso bereicherte dieses Bildsujet die klassischen Gattungen und Formate der bildenden Künste.

Читать дальше