Wolfgang R. Krabbe legte eine der ersten Definitionen von Lebensreform vor, die in der aktuellen Forschung noch als maßgeblich gilt. Er zählt folgende Bestrebungen als der Lebensreform zugehörig auf: Antialkoholismus, Bodenreform, Gymnastik und Sport, Impfgegnertum, Kleidungsreform, Körperpflege, Nacktkultur, Naturheilkunde, Siedlungsbewegung, Vegetarismus, Vivisektionsgegnerschaft und Wohnungsreform. 12Er unterscheidet die „spezifisch-lebensreformerische Bewegung“ von einem „peripheren Typus“, zu dem es hinsichtlich der Zielsetzungen und Lebenspraktiken diverse Überschneidungen gab. Erstere habe jedoch den Charakter einer „säkularisierten Sekte“ von „quasi-religiöse[r] Mentalitätsstruktur“ gehabt. 13Janos Frécot, Johann Friedrich Geist und Diethart Kerbs zählen außerdem noch die Gruppierungen der Jugendbewegung, Frauenbewegung, Monistenbund, Theosophen sowie Anthroposophen hinzu. 14Gemeinhin gilt, dass in eklektizistischer und synkretistischer Weise unterschiedliche geistige Strömungen und Auffassungen unter dem Begriff Lebensreform vereint wurden. 15Deren Protagonisten entstammten hauptsächlich einer gebildeten, bürgerlichen Gesellschaftsschicht. 16

Die vorliegende Arbeit folgt im Wesentlichen der Definition nach Krabbe, sie geht aber insofern darüber hinaus, dass als eines der prägnanten Charakteristika die Fokussierung auf den Körper – als einer der wichtigsten Topoi der Reformen – erachtet wird. Auch der Kunsthistoriker Klaus Wolbert hebt unter all den reformerischen Impulsen die „Rehabilitierung des Leiblichen“ als den „spektakulärste[n] unter den Erneuerungsansätzen der Lebensreform“ hervor, der sich „auf die Konzeption des modernen, mündigen Menschen am nachhaltigsten“ ausgewirkt habe. 17Nachweislich widmete sich ein Großteil der Reformer körperspezifischen Themen, sowohl in pragmatischer als auch weltanschaulich geprägter Weise, wie etwa in Vegetarismus, Diätetik und Abstinenzbestrebungen.

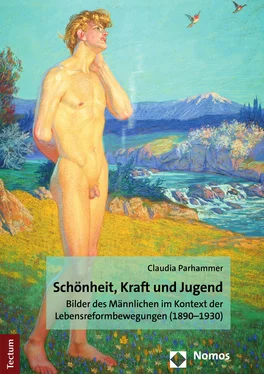

Auffällig ist aber darüber hinaus der starke kulturell-künstlerische Impetus. Es wurde das Bild des sogenannten Neuen Menschen gezeichnet, dem vollendet reformierten Menschen als pars pro toto der gesamten Gesellschaft. Die visuelle Inszenierung war hierbei der wichtigste Impulsgeber, Vermittler und Modulator. In einschlägigen zeitgenössischen Buchtiteln, wie beispielsweise Körperkultur als Kunst und Pflicht 18oder Zeitschriftentiteln wie Kraft und Schönheit oder schlicht Die Schönheit, zeichnet sich der starke ästhetische Impetus der lebensreformerischen Körperbildung ab. In einem reziproken Verhältnis von Körperkultur und Körperkunst prägten sich neuartige Ausdrucks- und Gestaltungsmöglichkeiten in plastischer, mimetischer und bildnerischer Weise heraus und konstituierten ein neues Verständnis vom Körper selbst. Das inszenierte künstlerische Bild – oder vielmehr die Bilder – des Körpers im Kontext der Lebensreformbewegungen, erweisen sich als ebenso vielschichtig und facettenreich wie ihre Botschafter. Stilistisch, ikonografisch sowie formal zeigt sich eine große Varianz, die von Ölgemälden über Skulpturen, Lichtbildern, Grafiken, Zeichnungen und Fotografien bis hin zu Bildpostkarten reicht. Elaborierte Körper- und Kunstkonzepte überhöhten den Körper gleichsam als Gegenstand ästhetischer Vervollkommnung, bezeichneten ihn als Kunstwerk oder verliehen ihm gar einen sakralen Nimbus.

All dies spielte sich vor dem Hintergrund eines stark metaphorischen und verklärten Naturbegriffs ab, der den Nukleus der Reformen bildete. Die Rückkehr zur Natur oder vielmehr Harmonie und Vereinigung des Individuums mit ihr, garantierten aus Sicht der Lebensreformer das Gelingen der Reformen. Unter diesen Vorzeichen entwickelten sich reizvolle Spannungsverhältnisse und Ambivalenzen, die dem Selbstverständnis der Lebensreformer als moderne und emanzipatorische Bewegung oftmals scheinbar zuwiderlaufen.

In dieser Untersuchung wird es insbesondere um den geschlechtsspezifisch ausgerichteten Blick auf den männlichen Körper gehen. Dieser markiert einen Kristallisationspunkt, an dem sich stereotype und emanzipative Ansätze in frappanter Weise überkreuzen. Widmet sich diese Arbeit dem Bild des Mannes im Spiegel der Reformen, reagiert sie in zweierlei Hinsicht auf Debatten und Desiderata der Forschung. Angesicht einer etablierten Genderforschung erstaunt es einigermaßen, dass die ersten Ausstellungen, die sich explizit dem männlichen Akt widmeten, erst in den Jahren 2012/13 und 2014 stattfanden. 19Aspekte der Lebensreform wurden hier zwar angedeutet, jedoch nicht hinreichend vertieft, was sich gerade bei einer körperzentrierten Bewegung wie der Lebensreform als besonders fruchtbar erwiesen hätte. Daher zeigt es sich als überfällig, vor dem Hintergrund dieses historischen Phänomens wesentliche Aspekte des männlichen Bildes in der Kunst zu analysieren.

Es soll im Folgenden den Fragen nachgegangen werden, welche Ideen, Ideale und Normen die Ikonografie des unter lebensreformerischem Einfluss entstandenen maskulinen Körperbildes formten. Die offensichtliche Ambivalenz zwischen Stereotypisierung und Modernisierung soll auf ihre kunstgeschichtlichen und kulturellen Hintergründe und Auswirkungen hin analysiert werden. Dabei soll insbesondere überprüft werden, inwiefern sich eine Zuspitzung des männlichen Bildes hin zu einem vitalistisch aufgeladenen, militanten Typus als Folge des Ersten Weltkrieges verifizieren lässt. 20Tatsächlich spricht einiges dafür, dass sich bereits um 1900 Muster der Funktionalisierung und Stereotypisierung in den Kunst- und Körperkonzepten abzeichnen. 21Erste Darstellungen des sogenannten arischen Idealkörpers speisten sich aus den frühen körperkulturellen Diskursen der Lebensreform. Teilweise parallel oder sogar gleichzeitig entwickelten sich emanzipierte Körperentwürfe neben solchen, die aufgrund ihrer speziellen Ästhetik höchst anfällig für politische Instrumentalisierungen waren.

Körperbilder oder vielmehr -konzepte entwickeln sich stets bezogen auf die jeweiligen gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Hintergründe. Die Grenzen und Möglichkeiten der Darstellung, aber auch die Funktionen und Rezeptionen der jeweiligen Kunstwerke werden wesentlich dadurch bestimmt. Inszenierende sowie selbstinszenierende Motive prägen in auffälliger Weise die Ikonografie des männlichen Bildes im reformerischen Umfeld. Daher sollen hier die Funktionen, die den reformerischen Bildern im Speziellen, der Kunst im Allgemeinen und dem Künstler als spezifischem Typus zugeschrieben wurden, insbesondere vor dem Hintergrund der Rezeptionsmodi analysiert werden.

Ein weiterer zu behandelnder Aspekt wird die Aufladung des männlichen Körpers mit sakralen und sinnstiftenden Motiven sein, bei der die Ästhetik des Körpers gleichfalls zum Gegenstand ideeller und ideologischer Auseinandersetzung geriet. Die substanzielle Aufladung der Physis scheint die Ikonografie des männlichen Körpers in hohem Maße zu betreffen. In zum Teil höchst irrational und abstrus wirkenden Glaubenssätzen wurden verschiedene religiöse 22, weltanschauliche oder ideologische Ideologeme synthetisiert. Sie stellen eine spezielle Herausforderung für die wissenschaftliche Analyse dar. Doch es ist davon auszugehen, dass gerade in den irrationalen Motiven das größte Entwicklungspotenzial lag: einerseits in Richtung auf avantgardistische Kunst- und Körperkonzepte und Ikonografien hin, andererseits in Richtung auf ein ideologisch instrumentalisierbares Konzept von Kunst, Körpern und Körperkunst. Daher soll hier besonders den Fragen nach Einflüssen und Auswirkungen der ideengeschichtlichen Hintergründe auf die Entwicklung der Körperbilder und deren Ikonografie nachgegangen werden. Den historischen und geographischen Rahmen dafür bilden sowohl das kaiserzeitliche Deutschland, in dem sich erste Ansätze einer neuen Körperkultur herausbildeten, als auch die Weimarer Republik, in der sich diese schließlich etablieren konnten. 23Obgleich das Panorama, das hier betrachtet wird, sehr weitgefasst erscheint, rechtfertigen die vielfältigen ideellen und künstlerischen Schnittstellen sowie die Netzwerke der beteiligten Protagonisten diesen breiten Blick. Alle angesprochenen Aspekte und Fragestellungen ergänzen und überschneiden sich wechselseitig.

Читать дальше