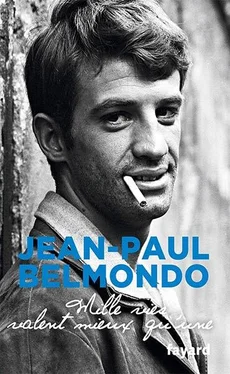

Il m’est arrivé de me lier à des anciens de la DASS, à des hommes qui ont été des gosses des rues. Avec l’un d’eux, Alain Delon, le lien est devenu une amitié fidèle, faussement interrompue par une brouille montée en épingle dans les médias. En fait, tout nous rassemblait, seules nos enfances s’opposaient. Et sur ce plan, oui, de très loin, j’ai eu le beau rôle.

5.

Bon à rien, ou presque

Ils ont fini par se lasser de moi et, le 29 mai 1944, ils m’ont exclu. Renvoyé en vacances, tout simplement. Il faut dire que je n’ai pas fait preuve d’un enthousiasme démesuré depuis la rentrée de janvier.

Des heures passées à m’ennuyer mortellement à l’École alsacienne, parfaitement indifférent à l’apprentissage de l’arithmétique et autres matières dont je ne perçois pas l’intérêt immédiat, me conduisent à juger une salle de classe comme le terreau idéal de la neurasthénie.

Dès mes débuts dans le giron de l’école, je ne peux cacher mon incompatibilité naturelle avec une institution qui manifestement considère l’enfance non comme un vert et tendre paradis, mais comme une cellule, grise et froide, dénuée de toute trace d’humanité.

Ces fameux horizons auxquels elle est supposée m’ouvrir, je ne parviens pas à les distinguer. À l’inverse, il me semble que l’on cherche à ériger des murs autour de moi afin de me boucher la vue et que l’on me ligote avec des cordes nommées « autorité », « sagesse », « respect », « avenir ».

Déjà, à la petite école paroissiale de la rue Denfert-Rochereau, sans faire partie encore des empêcheurs de tourner en rond, je me signalais par une précoce désinvolture pour les affaires de cartable. J’étais meilleur enfant de chœur qu’élève. Mais j’étais à cet âge de la vie où l’on hésite encore sur la conduite à adopter.

C’est en atterrissant à l’École alsacienne, rue Notre-Dame-des-Champs, que mon athéisme s’est radicalisé. Mon parti, celui des cancres et des vauriens, je l’ai pris.

S’il me faut plaider des circonstances atténuantes pour échapper à une peine trop sévère, j’arguë que les mœurs de cet établissement, chic et célèbre pour la hauteur de son enseignement et de sa moralité, sont parfois étranges. Il y a notamment un instituteur, en neuvième, M. Josset, dont le comportement n’est pas si éloigné de celui des fous prenant un entonnoir pour chapeau dans les gravures populaires. Il dissimule un objet dans son bureau, qu’il fait régulièrement couiner pendant ses cours. Le motif pour lequel, soudain, sa main plonge dans le tiroir et provoque ce bruit strident demeure obscur. Et la nature de la chose qui le produit, encore davantage. Avec mes camarades, nous nous perdons en conjectures à ce sujet : vieux klaxon interdit d’usage pour cause de surdité brutale, appeau, marmotte cantatrice, putois enragé ?

Les autres phénomènes de cette classe sont les enfants de vedettes, dont ceux de Fernand Ledoux, qui apportent des photos de leur papa en train de faire son métier ou de répondre à des journalistes de la télévision. Ces pauvres gamins, puisqu’ils paraissent tristes, subissent un traitement différent des autres : les professeurs s’adressent à eux avec à la fois respect et agacement.

Cette déférence ne renforce pas l’admiration que je ne leur voue déjà pas et aggrave considérablement ma facilité à mettre le bazar. Pour faire rire les copains et énerver le professeur qui cherche à nous transmettre la pureté des alexandrins raciniens, je modifie le nom de Britannicus en « Brinnaticus ». Ou bien je me plais à jeter des feux de Bengale dans les couloirs de ma respectable école. Mais le pire, le plus inadmissible pour eux, le plus euphorisant pour moi, c’est le jeu des pirates. Des générations successives d’élèves l’ont pratiqué, et il n’a jamais déçu. Si l’on avait pensé à créer des jeux olympiques d’amusements de potaches, il aurait sans doute figuré sur le podium. Pour y participer, nul besoin d’une multitude d’accessoires — un banc suffit —, ni d’être aussi nombreux qu’une équipe de foot — deux garnements seulement sont nécessaires. En outre, le principe étant fort simple, le risque de lassitude est minime. Il s’agit de déloger l’individu assis sur le banc par tous les moyens possibles, même les plus brusques ou sournois.

Je me livre aussi souvent que possible à cette occupation des plus ludiques et je sors de ce jeu, qui tient davantage de la lutte gréco-romaine que du bridge, dans un état pitoyable, dépenaillé, suant, couvert de bleus et d’égratignures, mais heureux. J’adore jouer aux pirates, et je n’ai pas su arrêter.

Alors que l’École alsacienne constituait déjà un vieux souvenir et que j’étais un acteur qui ne connaissait plus le chômage, je ne me privais pas de m’y adonner entre deux prises sur les plateaux de tournage avec mes fidèles Jean-Pierre Marielle et Claude Brasseur. J’avoue ne pas toujours saisir l’intérêt de grandir, au sens où les gens raisonnables l’entendent.

En fait, à l’école, je suis surtout adapté aux intercours, aux interludes. Dedans, je m’étiole ; dehors, j’accomplis des merveilles. Je brille dans les bagarres homériques qui éclatent dans la cour de récréation grâce à une gauche très correcte. Mes vêtements, au contraire, subissent de terribles défaites qui ne sont pas toujours réparables, mais que Maman pardonne à la vue de mes blessures de guerre. Qu’elle soigne en appliquant dessus du mercurochrome qui me transforme en Indien Peau-Rouge un jour d’attaque.

De l’École alsacienne, je sors avec pour seul nouveau bagage la certitude que, en cas de rixe, il vaut mieux se retrouver à quatre contre deux qu’à deux contre quatre, et surtout ne pas tourner le dos aux fauves.

Je crois avoir de mon côté laissé, hormis de mauvais souvenirs aux enseignants, la passion du foot grâce à une politique dynamique de promotion que j’ai menée au risque de dévier mes camarades d’une sagesse à laquelle, cependant, ils ne me paraissaient pas être spécialement attachés.

Cette publicité gratuite que je fais pour ce sport passe par de nombreuses démonstrations. J’ai une préférence pour le rôle de gardien de but, qui me permet de bloquer des balles en me livrant à de remarquables et inutiles plongeons qui ne manquent pas de faire forte impression, d’amuser la galerie et de perturber légèrement l’ennemi.

Mais les qualités que j’affiche dans le domaine sportif n’ont pas suffi à convaincre les huiles de l’École alsacienne de me garder dans le temple. Au contraire de l’école Pascal, où j’ai été admis ensuite et où le directeur reconnaîtra que je ne suis pas intégralement mauvais. Il consentira à ne pas me virer, pour ma seule aptitude à taquiner le ballon, et rassurera mon père qui l’interrogera sur la possibilité d’un avenir pour moi en s’exclamant : « Vous en ferez un très bon gardien de but ! »

Dans ce collège à l’indulgent proviseur, sis en plein Auteuil, boulevard Lannes, où les élèves proviennent de milieux très privilégiés, la rigidité et l’hypocrisie me paraissent être plus justement dosées que rue Notre-Dame-des-Champs. Je ne ressens pas davantage de goût pour le temps gâché à écouter des professeurs pédants et suffisants, mais je commence à être sensible au charme des jeunes filles et à mesurer le mien.

J’ai cet âge, quinze ans, où l’instinct de conquête s’éveille et où le désir requiert un objet, la pulsion de vie un dénouement. De mes premières expériences amoureuses, j’ai de tendres réminiscences.

*

En dépit des taquineries de mes copains, je ne me rappelle pas avoir été rejeté ou perçu comme étant laid. Cette critique, dont je n’ai jamais souffert malgré sa méchanceté évidente, n’est venue sérieusement que plus tard, au Conservatoire, dans la bouche d’un professeur — encore un — qui ne m’appréciait pas. Ensuite, il a fait des émules. Et il m’a fallu souvent justifier le succès obtenu en dépit de mon physique « particulier », ou lire et entendre qu’Alain Delon et moi formions un couple antagoniste, du type « le beau et la bête ».

Читать дальше