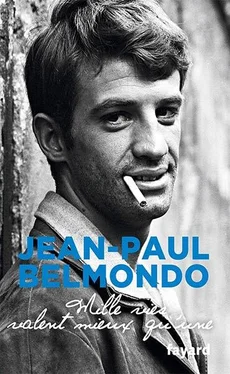

L’un de mes jeux favoris consiste, lorsqu’on m’appelle pour dîner, à passer par l’extérieur, en enjambant le balcon depuis la chambre de ma petite sœur Muriel. Mes parents me voient alors arriver par les airs plutôt que par le couloir. Papa explose de rire. Et Maman se contente d’émettre une remarque pour la forme, comme pour dire : « D’accord, je suis l’autorité. »

S’ils ne me poussent quand même pas à faire l’imbécile, mes parents ne me l’interdisent pas non plus et je ne manque pas d’interpréter leur mansuétude comme une sorte de permission tacite. La décontraction avec laquelle ils me regardent grandir, ou pas, témoigne de la confiance qu’ils accordent à ma destinée.

*

De toute leur vie, ils ne s’inquiéteront véritablement qu’une fois pour moi : en 1970, lors du trente-septième Gala des artistes. J’ai prévu pour l’occasion un numéro un peu osé de voltigeur qui fait semblant de ne pas maîtriser sa chute. Or, je n’ai pas eu le temps ou l’idée de prévenir mes parents, qui vont y assister. Je suis, il faut l’avouer, très excité à la perspective de cette saynète aérienne dans un cirque.

J’ai bien rôdé mon tour avec mon complice au sol, Mario David, en clown blanc, pour me donner la réplique. Je m’assois partout dans les gradins et, à chaque fois, il me demande de me relever : « Mais, monsieur Belmondo, ce n’est pas votre place. » Stratagème de clown pour me faire grimper sous le chapiteau. Je disparais, puis j’arrive finalement par les airs. Alors, je dois dire : « C’est un peu haut, là », et ajouter un truc du type : « Ah, on est là pour faire des acrobaties ! »

Le clown, lui, continue son manège et m’enjoint de redescendre. S’ensuivent quelques minutes où je dois coincer mon pied dans une corde. Puis me lancer dans les airs, retenu par une seule jambe. À la moitié du chemin, la tyrolienne se casse pour de faux, je crie et finis par atterrir à ras du sol. Tout content de mon sketch.

Sauf que, le soir du Gala, l’illusion a si bien convaincu Maman qu’elle a laissé échapper un cri de frayeur, tout à fait certaine que j’allais me briser la nuque devant elle. Après le spectacle, elle me passe un savon comme elle ne l’avait jamais fait au cours de ma si tendre enfance.

4.

Les arts, les lettres et le bonheur

La patience qu’il faut à mon père pour travailler des matériaux revêches et imposants pendant des semaines m’impressionne. Moi, gamin bouillonnant et impatient, qui ai tant rechigné avec mes boucles à poser pour lui, à six ans, j’observe la lenteur, la précision de ses gestes de sculpteur, sa constance, avec un émerveillement continuel.

Il ne cherche pas à dominer la glaise, à la soumettre à sa volonté d’artiste. Au contraire, il semble l’écouter comme si c’était elle qui lui chantait une forme. Il voit au fond d’elle l’image de ce qu’elle deviendra. Entre eux se tisse un dialogue dont la sculpture, finalement, est l’issue. Et ce lien exige un labeur âpre et quotidien, dont je m’étonne qu’il ne décourage jamais mon père.

Quel amour de son métier faut-il pour qu’il se rende tous les matins à heure fixe à son atelier, où aucun patron ne l’attend ! Il œuvre avec la régularité et la discipline d’un fonctionnaire attaché à l’armement nucléaire.

De prime abord, personne ne peut deviner qu’il est artiste : il n’en a ni la mise, ni les mauvaises habitudes supposées. S’il se montre coulant avec ses enfants, il est sévère avec lui-même, abhorrant la facilité, conspuant le talent qui voudrait se priver de besogne. Son credo, répété des centaines de fois dans nos oreilles : « Le don, c’est comme un diamant : si on ne le travaille pas, il ne sert à rien. »

Papa prend la sculpture tellement au sérieux qu’il y investit toute son énergie et garde devant elle une attitude révérencieuse. L’obstination qu’il met dans son travail ne ressemble pas à un combat dont l’enjeu serait de combler son orgueil, mais plutôt à un chemin de modestie. Il n’est jamais satisfait de lui-même et de ses productions, et il n’aurait jamais prétendu avoir fait le tour de quelque chose, être spécialiste de quoi que ce soit. Il se considère comme un perpétuel apprenti auquel les connaissances manquent encore et toujours.

Papa est un boulimique de travail et il m’arrive d’en pâtir quand, enfant, je me retrouve à déambuler, gavé de peintures et de sculptures, quasi titubant dans les immenses galeries du Louvre, parce qu’il a décidé que nous y irions tous les dimanches, sans exception.

Son enthousiasme ne subit aucune érosion. Dès le samedi, il annonce gaiement le nom du département que nous allons visiter : « Demain, je vous montrerai les peintres flamands. » Il continue de s’extasier à haute voix devant les tableaux de maîtres, découvrant de nouveaux micro-détails qui lui ont échappé jusqu’alors, les interprétant en rapport avec l’histoire de l’œuvre et des arts en général, les rapprochant ou les opposant, les louant pour leur beauté spécifique.

Sa passion, il la souhaite contagieuse. Mais je confesse que pour moi, l’enfant de cirque, ce plat de culture hebdomadaire, après le repas dominical, à l’heure précise de la sieste, est trop copieux. Je ne dis rien, bien sûr, afin de ne pas décevoir mon père. Il ne peut concevoir que nous laissions flotter sa voix dans nos oreilles sans prêter attention à ce qu’elle nous raconte, y attrapant au gré de notre somnolence quelques noms de peintres illustres qui deviennent à force, malgré nous, familiers.

Nous ne faisons que picorer ce que notre père, lui, engloutit. Ce qui provoque chez lui d’intenses émotions esthétiques, une ardente stimulation intellectuelle, suscite chez nous un profond ramollissement, que n’endigue pas l’impossibilité de faire les pitres dans ces galeries qui s’y prêtent pourtant parfaitement.

Quand l’un de nous ose demander à Papa : « Mais pourquoi retournes-tu tout le temps au Louvre ? », il répond invariablement : « Pour apprendre, mon petit. » Réponse qui nous laisse perplexes, enfants paresseux que nous sommes, mauvaises graines sympathiques, gorgées d’amour et d’admiration pour leurs parents modèles dont ils craignent d’être incapables de suivre l’exemple.

*

Un jour, les enfants étant devenus des quinquagénaires, nous déjeunons un dimanche au restaurant avec notre père quelques mois avant sa mort. Nous le questionnons sur son programme de l’après-midi, ce à quoi il répond : « Je vais au Louvre. » Spontanément, je lâche un : « Pour quoi faire ? » Il me regarde, me sourit et me rétorque : « Mais, pour apprendre, mon petit. » À quatre-vingt-trois ans, il se trouve toujours aussi vierge devant la connaissance et la beauté.

Il a dessiné tant qu’il a pu et sur tout ce qui lui tombait sous la main, y compris des bouts de nappe en papier. C’est à cela, quand à la question de son copain Valentin : « Pourquoi tu ne dessines pas ? », il a répondu : « Pourquoi ? Pour quoi faire ? », que j’ai compris qu’il allait s’en aller.

*

Le pèlerinage du dimanche au Louvre m’a certes enseigné l’humilité nécessaire devant la somme de tous les savoirs, mais il me dégoûte aussi durablement de la peinture. Pendant longtemps, alors que, d’après mes références administratives, je suis déjà un adulte mature, je demeure un traumatisé des musées, et il faut me menacer de mort pour me faire passer les arcades en pierre de la rue de Rivoli.

Pauvre Papa qui tentait de nous léguer son goût ! Et qui se fiait à notre air d’anges égarés sur terre lorsque nous lui rendions visite à l’atelier sous prétexte de l’embrasser après quelques galipettes sur la pelouse des jardins de l’Observatoire et avant de rentrer à la maison…

Читать дальше