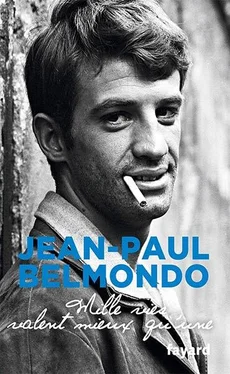

Tout Paris sera là pour me juger, je n’ai pas droit à l’erreur. Je ne peux pas, non, je ne peux pas. Je vois d’ici les critiques : « Le retour raté de Belmondo au théâtre », « Belmondo : le désastre sur les planches », « Belmondo, pathétique ».

J’en ai des sueurs froides ; ma chemise trempée mouille le cuir de mon siège. Le théâtre c’est bien différent du cinéma. Un autre monde, beaucoup plus âpre, exigeant.

À côté, le cinéma est un exercice confortable qui demande bien moins d’efforts. Les contraintes de la durée de jeu et de la mémorisation n’existent pas. On se pointe, on se prépare, on tourne, avec le texte pas loin, on se repose entre deux séquences, on ne risque pas les crachats et les sifflets, sauf si l’on fait l’erreur d’aller à Cannes !

Et encore, il arrive qu’on y reçoive finalement des hommages. En 2011, on m’a remis une palme d’or d’honneur pendant le festival et, sur le tapis rouge, cette fois, j’ai vécu un instant de grâce : le silence respectueux des photographes qui posent leur appareil sur mon passage. Reconnaissons qu’être acteur n’est pas désagréable.

Je me souviens de Mastroianni qui disait : « On vient me chercher en voiture, tout est facile. Alors, qu’est-ce que vous voulez, je ne suis pas fatigué ! »

J’ai hésité longtemps à reprendre ma relation avec le théâtre là où je l’avais laissée. Je me connais : je savais que, au dernier moment, je n’assumerais plus. C’est Robert Hossein qui a œuvré pendant six ans à m’inciter à remonter sur les planches, en me proposant successivement Scapin, dont le patron de la Comédie-Française, Jean-Pierre Vincent, n’avait pas voulu ; puis Cyrano de Bergerac, qui me semblait inaccessible, à moi qui me sentais de nouveau néophyte, ignorant les bases mêmes de l’art dramatique. Comme Robert Hossein jouait avec — ou plutôt contre, puisqu’il y est mon adversaire — moi dans Le Professionnel , il se trouvait là à l’avant-première où mon père m’a fait ce commentaire important : « Tout ça, c’est très bien. Mais quand feras-tu ton vrai métier ? »

Bien sûr, il parlait du métier de comédien. C’était le seul qu’il estimait sérieux et honorable. Les films, c’était gentil, mais ça ne voulait pas dire grand-chose pour lui qui avait fréquenté Pierre Brasseur et avait été contemporain des grands hommes du Cartel. D’ailleurs, il ne se déplaçait pas toujours pour me voir au cinéma. Je lui en avais fait la remarque un jour où il me reprochait de ne plus passer le voir à l’atelier. Il espérait que je reviendrais à mes premières amours, à ce qui avait engagé ma vie et déterminé ma carrière : le théâtre.

Je ne peux même pas me dire que je vais le faire pour lui, pour lui faire plaisir, lui qui n’attendait que ça. Tout à l’heure, il ne sera pas là.

Il nous a quittés le 1 erjanvier 1982, cinq ans déjà. On l’a hospitalisé, les médecins ont établi un mauvais diagnostic, nous ont soutenu que son état ne méritait pas d’inquiétude. Le lendemain, il était parti, sans que nous ayons pu lui dire au revoir. Sa mort m’a laissé penaud, idiot. Comme s’il avait dû être toujours là, continuer d’aller au Louvre le dimanche, dessiner sur les coins de table pour toujours. Ça n’avait pas de sens qu’il ne soit plus là.

En plus de mon chagrin, j’ai dû supporter la quasi-indifférence dans laquelle il est mort. Alors qu’il avait été un grand sculpteur, décoré de la Légion d’honneur, sa disparition n’a suscité que quelques rares mentions.

Aucun hommage ne lui a été rendu par le ministre de la Culture de l’époque. Je m’en suis offusqué tout haut, livrant des déclarations acerbes dans les médias. Et l’on m’a entendu. Jack Lang a, quant à lui, réparé son silence en permettant que deux bronzes, Vénus et Apollon , soient placés dans le jardin des Tuileries. Une plaque a ensuite été posée sur la Cinémathèque. Et, finalement, Philippe Douste-Blazy, avec le concours du conservateur Emmanuelle Bréon, auteur d’un catalogue raisonné de l’œuvre de Papa, a monté une commission chargée de nous aider à créer un musée qui lui soit dédié.

Avec ma sœur Muriel et mon frère Alain, après des années de combat, nous avons réussi à ouvrir le 18 décembre 2010, à Boulogne-Billancourt, un musée qui appartient à la ville et où sont réunies les œuvres de notre père.

Tout à l’heure, il ne sera pas là, mais Maman, si. Alain et Muriel aussi. Et mes enfants, Patricia, Florence et Paul. Ils seront assis dans les fauteuils du premier rang, souriants, confiants, contents. Ils attendront le lever du rideau, que je me jette du balcon avec la corde. Ils espéreront entendre ma voix et me regarder dans mon costume, magnifier les comédiens, faire le fou. Ils se lèveront à la fin pour m’applaudir le plus fort possible, les larmes aux yeux, fiers. Je les prendrai dans mes bras et je les serrerai. Nous serons heureux ; ça ne durera pas longtemps, mais ce sera bon. Très bon.

Je reviens sur mes pas, vers Paris. Demi-tour. Je ne peux pas les planter. Ni ma famille, ni mes partenaires, dont mes amis de toujours, Pierre Vernier et Michel Beaune. Il me faut faire face. Quand j’atteins le théâtre, il est dix-neuf heures. Ma fidèle habilleuse Paulette m’attend, ainsi que mon vieux camarade coiffeur Charly. Ils m’aident à me préparer. Je respire. Je vais y aller, je n’ai plus le choix maintenant. Plonger. Faire confiance au sort, qui jusqu’à présent m’a servi de bonnes cartes, et à moi. Je suis Kean.

Le fantôme de Pierre Brasseur — peut-être voisin de celui de Mounet-Sully — est là, il m’encourage, me décomplexe à occuper cet habit dans lequel je l’ai tant admiré. Celui de Papa aussi me sourit, heureux que j’aie repris un métier sérieux.

Des cent représentations prévues, nous sommes passés à trois cents. Nous ne pouvions plus nous arrêter, tant Kean était un triomphe.

Lors de la dernière, le 3 janvier 1988, la salle nous a arraché des larmes en chantant Ce n’est qu’un au revoir . En effet, deux ans plus tard, encore une fois guidé par Robert Hossein, j’ai repris le chemin du théâtre avec le rôle auquel je n’avais pas osé toucher : Cyrano , le chef-d’œuvre d’Edmond Rostand.

Tous les acteurs aiment Cyrano. C’est un grand poète, un autre Don Quichotte dont la vie est sublimée par l’échec. Il ne laisse rien derrière lui et rate même sa mort. Je pensais à ce personnage depuis longtemps. Philippe de Broca m’avait suggéré d’en faire un film. Mais je ne concevais pas un film en vers, ni un Cyrano sans vers ; alors j’avais abandonné l’idée.

Au théâtre, en tout cas dans le privé, hors subventions, il était rarement donné, compte tenu des moyens gigantesques qu’il implique : quarante-deux personnages et une multiplicité de décors. Il ne fallait pas moins de vingt techniciens et cinq costumières pour assurer les représentations — une production lourde et chère, que j’assumais avec une certaine inquiétude. J’ai de nouveau convoqué les copains et confié à Charly la délicate tâche de me confectionner un nez digne de Cyrano, assez long et visible du fond de la salle. Il m’a goupillé un nez qui pesait onze grammes et nécessitait, les premiers temps, une heure de pose.

Avec l’habitude, il a réussi à réduire l’opération à vingt-cinq minutes. Mon maître d’armes sur le tournage de Cartouche , Claude Carliez, se trouvait embauché aussi pour régler les scènes d’épée avec moi. Les répétitions ont été l’occasion de taquiner mon pote Michel Beaune, que j’empêchais d’énoncer sa réplique en enchaînant mon texte avant de m’arrêter brutalement et de lui lancer : « Michel, mon petit, ta réplique ! »

Читать дальше