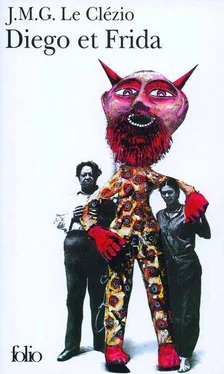

En 1925, 1928, puis au retour des États-Unis, en 1934, 1935, c’est à Tehuantepec que Diego Rivera va se ressourcer quand il a besoin de ces images fortes, paysages de l’Éden, mais un Éden âpre et poussiéreux, et ces rivières où les femmes aux dos larges, aux épaules de cariatides se baignent nues en toute innocence. Les femmes au bain de Diego Rivera, sur la plage de Salina Cruz, sont ses Baigneuses de Cézanne ou ses vahinés à la manière de Gauguin. C’est la même nonchalance, la même provocation innocente, la même apparence : longue jupe multicolore, buste dénudé, et la chevelure tressée mêlée de fleurs d’hibiscus. On fait le voyage à Tehuantepec, dans les années 30, pour retrouver le mythe du paradis terrestre, comme le note le cinéaste Sergueï Eisenstein dans son Journal : « L’Éden n’était nulle part dans la région entre le Tigre et l’Euphrate, mais évidemment ici, dans un lieu qui se trouvait entre le golfe du Mexique et Tehuantepec [99] In Elena Poniatowska et Graciela Iturbide, Juchitán de las mujeres, Mexico, 1989, p. 17.

. » Edward Weston, Tina Modotti, Lola Alvárez Bravo et beaucoup d’autres reviennent de Tehuantepec et de Juchitán avec d’extraordinaires clichés de ces femmes si belles, si audacieuses, qui gèrent le commerce dans les villages de l’isthme et vivent une sexualité épanouie, libre de toute notion de péché et de tout interdit. Paul et Dominique Éluard, qui voyagent au Mexique au moment de l’exposition surréaliste, sont tellement enthousiasmés par la beauté et la liberté des femmes tehuanas qu’ils décident même de s’y marier selon le rituel indigène.

C’est le modèle tehuana que Frida suit d’abord, instinctivement, et qui devient ensuite sa seconde nature, sa personne extérieure, son armure. Elle s’habille comme elles, se coiffe comme elles, et parle comme elles, avec la même audace et la même sincérité, dont le romancier Andrés Herrestrosa dit : « Chez les femmes de Juchitán, il n’y a aucune inhibition, ni rien qu’elles ne puissent dire ou faire [100] In Elena Poniatowska et Graciela Iturbide, op. cit., p. 12.

. »

Ces femmes que Vasconcelos décrit « ornées de colliers et de pièces d’or, portant leurs blouses bleues ou orange, qui blaguent ou marchandent avec des voix enflammées [101] José Vasconcelos, Ulises Criollo, Mexico, 1985, II, 1981.

» — ces femmes qui sont le symbole de l’indianité, et en même temps font penser aux gitanes, comme le dit Olivier Debroise, par le mélange de « rébellion féminine, de sexualité libre, de commerce ambulant et de magie », sont pour Frida tout ce qu’elle veut être elle-même : des « tours qui marchent » telles que les décrit Elena Poniatowska dans le beau livre d’images de Graciela Iturbide qui montre bien les Tehuanas dans leur sublime permanence. Le rythme lent de la sandunga emporte Frida dans ses rêves, éternellement aux côtés de Diego, dans le cercle rituel de la danse, offrande de fertilité et tourbillon vertigineux de l’amour « la sandunga est l’hymne de Tehuantepec comme la llorona est celui de Juchitán, toutes deux musiques qu’on peut valser, ah, pauvre de moi, llorona, llorona, llorona d’hier et d’aujourd’hui, en avant, en arrière, la jupe balayant un cercle sur le sol que frappent les pieds nus. Les chansons ancestrales sont délicates, mélancoliques et lentes, jouées sur des instruments primitifs, conques, bongos, tambours (baquetas), les marimbas rapportées d’Afrique, les flûtes en bois et en bambou qu’on appelle pitos, le tambour qu’on appelle caja, et le bigu indien, la carapace de tortue qui pend au cou du musicien [102] Elena Poniatowska et Graciela Iturbide, op. cit., p. 12.

. »

Mystérieuse comme les profondeurs de la mer, la Tehuana del hondo mar que célébrait le poète juchitèque Juan Morales [103] Filadelfo Figueroa, Tehuana y Sandunga, Oaxaca, 1990.

.

Femme dans laquelle Weston voyait l’héritière des antiques Atlantes, si libre, si belle, si heureuse de son corps et de son destin, que la sandunga emporte dans le rêve de Frida, dans l’éternité de la fête indienne — jusqu’au bout du rêve, puisque c’est dans l’éblouissant costume de la Tehuana qu’elle interroge le monde, portant le sceau de Diego au front, pareille à une mariée prisonnière de son propre pouvoir.

Et c’est dans la longue robe blanche qu’elle quitte le monde des hommes.

LA RÉVOLUTION, JUSQU’AU BOUT

Même s’ils sont tous deux issus de la petite bourgeoisie qui bénéficiait de l’ère de Porfirio Díaz, Diego Rivera et Frida Kahlo n’ont pas eu la même expérience de la politique. La prise de conscience de Diego a été lente et mûrie par l’expérience européenne, par le choc de la guerre, par la rencontre à Montparnasse d’Ilya Ehrenbourg, de Picasso, d’Élie Faure, par ses relations avec la petite communauté d’immigrés venus de Russie, où circulait avant 1914 le ferment de la révolution. Frida Kahlo, elle, fut à la fois beaucoup plus intuitive et beaucoup plus passionnée. À sa confidente de la fin de sa vie, Raquel Tibol, elle avouait : « Ma peinture n’est pas révolutionnaire. Pourquoi essaierais-je de me faire croire que ma peinture est combative ? Je ne peux pas [104] In Raquel Tibol, op. cit., p. 132.

. » La révolution de Frida n’est pas celle de Diego. Son combat, en effet, n’a rien à voir avec l’engagement politique, ni avec la finalité éducative que le Parti assigne à l’art. Toute sa vie, elle reste en retrait de Diego dans la lutte politique, même si elle est avec lui, au premier rang des manifestations, à ses côtés chaque fois que cela est nécessaire. Il y a quelque chose d’ambigu, de difficultueux dans sa volonté de soutien aux communistes, quelque chose de contradictoire qui l’empêche de soumettre son art à la ligne de conduite du Parti. Pour Frida, l’art n’est ni un moyen de communication, ni une symbolique. C’est, littéralement, son seul moyen d’être elle-même, d’exister, de survivre à la ruine des sentiments et du corps. L’art, au fond, est sa seule intégrité, et c’est pourquoi elle ne peut rien accepter qui en limite la liberté, qui en dénature le sens — aucune appropriation. Elle a refusé la tutelle des surréalistes, et de la même façon, jusqu’au bout, elle refusera pour son art l’interprétation politique et les facilités d’une finalité.

Il lui suffit de suivre l’homme qu’elle aime à travers toutes ses aventures politiques. Peindre, pour Frida, c’est justement cela, dire son amour pour Diego, dire la souffrance de cet amour, sa limite terrestre et sa propre croyance dans l’éternité de l’amour. Le dire pour elle, pour lui avant tout, comme si le reste du monde n’avait guère d’importance.

En retrait, elle observe le mouvement des passions humaines, l’ambition dévorante, la trahison, la jalousie, les complots ourdis, et aussi cette comédie sérieuse que les hommes inlassablement se jouent sur la scène politique. Diego Rivera est sous son regard — un regard amoureux, colérique, quelquefois critique avec violence, jamais indifférent. C’est ce regard qui le change, qui modifie ses décisions. C’est ce regard qui l’inspire dans sa conduite. Aucune autre femme n’a joué pour lui ce rôle. Le regard de Frida, en retrait, et sa foi inébranlable dans l’amour qui les unit éternellement sont la seule logique de son engagement politique. Toute sa vie, Diego Rivera oscille entre l’appartenance au communisme et l’expression de son individualisme, comme il oscille entre la tentation de l’existence — l’action, la conquête amoureuse, les voyages, le pouvoir de l’argent — et cette part intérieure de lui-même, le visage de Frida au fond de son être, avec ce regard noir et brillant, moqueur, angoissé et interrogateur qui s’est posé sur lui pour la première fois dans l’amphithéâtre de l’École préparatoire, quand jeune fille, presque encore enfant, elle a osé s’avancer jusqu’aux échafaudages pour le regarder.

Читать дальше