« Le monde est à la veille d’une ère nouvelle. L’Europe est en insurrection. Les masses de l’Asie commencent à bouger difficilement. Le capitalisme est en train de sombrer. Les travailleurs du monde entier voient apparaître une vie nouvelle et sont animés par une ardeur nouvelle. De la nuit de la guerre est en train de naître un jour nouveau [17] In Theodore Draper, American Communism and Soviet Russia, New York, 1977, p. 9.

. »

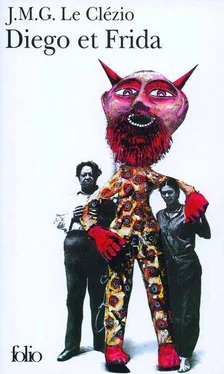

C’est dans cet extraordinaire moment où tout se forme, où tout se crée, que Diego Rivera reprend pied dans la vie mexicaine. Tout ce qu’il a vu, tout ce qu’il a vécu lui donne la force de la conviction et le pouvoir de l’expérience. À trente-cinq ans, il a déjà l’envergure d’un symbole, d’un homme dont la vie et l’action éclairent les autres. Autour de lui se regroupent des peintres, des artistes qui, comme lui, sont en quête d’une expression nouvelle, et comme lui attirés par le mouvement communiste : David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Xavier Guerrero.

Le syndicat des peintres et des sculpteurs trouve dans une revue épisodique, distribuée dans les rues, un organe d’expression : El Machete , une feuille « vaste, éclatante, sanglante, grande comme un drap de lit » (Bertram Wolfe), ornée d’une longue machette (50 cm x 15 cm) rouge sang, symbole du travailleur des champs insurgé contre les grands propriétaires.

La première page du numéro porte en exergue les vers de Graciela Amador :

El machete sirve para cortar la caña,

abrir senderos en los bosques espesos,

descabezar serpientes, destruir toda la maleza,

y romper la soberbia de los ricos sin compasión [18] La machette sert à couper la canne, à ouvrir une brèche dans les forêts épaisses, à décapiter les serpents et à détruire les nuisibles, et à briser l’orgueil des riches sans pitié.

.

Le journal, fondé en mars 1924 par Graciela, la femme de Siqueiros, est le lieu de rencontre des peintres du renouveau socialiste, auquel contribuent financièrement et par leurs dessins Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, Xavier Guerrero et auquel participent les écrivains révolutionnaires comme Julio Antonio Mella. Sa parution fut brutalement interrompue, quatre ans plus tard, par la répression du président élu en remplacement d’Obregón, le général Ortiz Rubio.

Au cours de l’été 1927, Diego, qui est devenu l’un des piliers du jeune Parti communiste mexicain, se rend à une invitation du gouvernement soviétique et part pour Moscou. L’invitation tombe au bon moment, car Diego, lassé des scènes de jalousie de Lupe Marín, met à profit ce voyage pour consommer leur rupture. Lupe retourne dans sa famille au Jalisco, avec ses deux filles, et Diego passe plusieurs mois en Union soviétique, fasciné par la puissance de l’appareil révolutionnaire, les masses populaires organisées, les défilés militaires. Il est reçu à Moscou avec enthousiasme, comme l’ambassadeur du premier pays révolutionnaire, et fait un portrait de Joseph Staline, secrétaire général du Parti, dans lequel il perçoit un homme d’un langage impeccablement logique et d’une volonté de fer, qu’il veut comparer à Benito Juárez — et qui l’attire par son physique violent, son teint « sombre, chaud, comme celui d’un paysan mexicain ». À Berlin, avant son arrivée en Union soviétique, Diego Rivera a eu l’occasion d’assister à un cérémonial nazi et il pourra opposer l’image du leader communiste à celle du Führer, ce « drôle de petit bonhomme », qui cherche à paraître plus grand qu’il n’est, vêtu d’un imperméable d’officier anglais et qui exerce un pouvoir de fascination sur ses compatriotes.

Dans la foulée de Lénine, Staline est encore un vrai partisan du Komintern. Mais, même plus tard, malgré la corruption du pouvoir et la trahison de l’idéal communiste dénoncées par Trotski, Diego restera toujours fidèle à cette image populaire de Staline qui a su, comme Juárez, incarner totalement la Révolution.

La fin du séjour de Diego à Moscou est néanmoins marquée par une déception. Venu pour entrer en contact avec le peuple révolutionnaire russe, le peintre mexicain est écarté de toute activité et, pour la réalisation de fresques, on lui préfère les artistes soviétiques figés dans le plus absurde classicisme. La rupture entre la révolution et l’art est évidente, et Diego Rivera prend conscience de ce que sa révolution est déjà en avance sur les évolutions politiques, et qu’elle l’éloignera de toute soumission aux impératifs médiocres de l’idéal institutionnel.

Tel est l’homme dont Frida tombe amoureuse au sortir de sa tragédie. Tous ceux qui l’approchent sont fascinés par sa puissance de travail, par son ardeur. Élu au comité exécutif du Parti communiste — avec Orozco et Siqueiros —, il incarne le Mexique de la révolution permanente. Il est provocateur, inquiétant, menteur, violent, vengeur, et terriblement séduisant dans son immense laideur, avec ce visage de guerrier olmèque et sa corpulence de lutteur japonais. L’expérience tragique de la vie, l’épreuve européenne, l’énorme somme de travail qu’il a accumulée en parcourant les musées d’Espagne, de France, d’Angleterre, d’Italie, tout cela en fait le symbole du Mexique que chacun imagine et espère. Il a la supériorité de l’humour noir et de la dérision sur la suffisance des intellectuels. C’est véritablement un homme d’action.

Frida l’admire depuis toujours, depuis le temps où, en cachette, elle allait le regarder peindre les murs de l’amphithéâtre Bolívar à la Preparatoria. Pour lui, pour le séduire, pour l’aimer mieux, elle décide de peindre elle aussi. Et quand l’accident terrible la brise, c’est dans cet acte de peindre qu’elle trouve la force de résister au désespoir, parce que peindre, pour elle comme pour Diego, cela veut dire vivre.

Dans les années 1926-28, la Preparatoria est un lieu d’expérimentation pour la jeunesse communiste. En février 1926, une collecte est organisée (par Arcadio Guevara) parmi les élèves de la Prepa pour permettre à un jeune révolutionnaire cubain de payer son voyage du Honduras jusqu’à Mexico. Ce jeune homme est Julio Antonio Mella, adversaire acharné du dictateur Machado, orateur inspiré, romantique, d’une extraordinaire beauté. Tout de suite il s’intègre au mouvement révolutionnaire mexicain, collabore au Machete, puis devient secrétaire général du Parti communiste. Tina Modotti, la jeune photographe italienne, communiste, compagne du photographe Edward Weston, puis maîtresse de Xavier Guerrero, réfugiée au Mexique après son expulsion des États-Unis, rencontre Julio Antonio Mella et devient sa maîtresse. Le 10 janvier 1929, Julio est assassiné dans la rue par un agent de Machado.

La mort tragique du jeune Cubain, la douleur de Tina qui se trouvait à ses côtés, les dernières paroles de Julio exhalées dans son dernier souffle : « Je meurs pour la Révolution » — tout, dans ce destin tragique, contribua à fortifier la croyance de Frida dans la nécessité de se dévouer à la cause du communisme. Pour la jeunesse de 1929, comme il en fut de Che Guevara pour la jeunesse de 1968, Julio Antonio Mella représenta l’image même du révolutionnaire pur et sincère, qui donne sa vie pour l’idée de justice. Le couple Tina Modotti-Julio Antonio Mella est l’un des couples qui attirent l’admiration des adolescents de la Preparatoria — et Frida, dans sa quête d’intégration, est totalement sous l’influence de Tina. Pour elle, la jeune révolutionnaire italienne représente l’idéal de la femme libre de son corps et de son esprit, qui exprime la beauté, l’énergie, la sincérité absolue, vis-à-vis des autres et vis-à-vis d’elle-même. Alejandro Gómez Arias, l’ancien novio de Frida, rapporte que « c’est grâce à Tina que Frida changea jusqu’à sa façon de s’habiller, portant une jupe et une blouse noires, et une broche représentant une faucille et un marteau, cadeau de Tina [19] In Julio Antonio Mella, en los Mexicanos, Mexico, 1983, p. 60.

… ».

Читать дальше