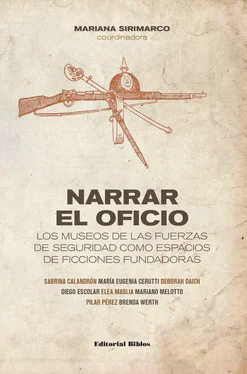

Esta invisibilidad se juega, en segundo lugar, en el contexto de los propios estudios sobre estas fuerzas. El corpus de investigaciones locales ha fatigado escuelas, predios, oficinas, dependencias, bibliotecas y archivos de las fuerzas de seguridad, pero poco y nada se ha metido con sus museos. 2El hecho no deja de llamar la atención si consideramos que parece no haber fuerza nacional –armada o de seguridad– que no posea uno propio, y si consideramos, además, que se trata de espacios de gran envergadura y despliegue dentro de cada fuerza: cuentan con edificios propios y una cantidad de piezas inestimables (entre las exhibidas y las almacenadas). Y si consideramos, sobre todo, que se trata de espacios inigualables para dar cuenta de lógicas y relatos institucionales. Así y todo, su posición dentro de los análisis de estas agencias no ha logrado superar la cualidad de lo curioso o lo accesorio. Su papel como objeto de estudio en sí mismo se ha mantenido largo tiempo por debajo del radar de los cientistas sociales.

El presente volumen busca revertir este movimiento, y proponer a los museos de las fuerzas de seguridad como objeto específico de pesquisa académica: zonas no solo abordables sino potencialmente fructíferas para ampliar nuestro conocimiento de estas agencias estatales. Siempre se ha dicho que todo museo comercia con el pasado y la memoria. Es decir, con el ejercicio siempre complejo de su conmemoración, de su conservación y de su hechura. Se ha dicho también que museo y pasado guardan una relación de sinécdoque, en tanto el primero conserva artefactos que existían previamente y que son parte concreta y real del segundo. Y que en tanto preservador de ese fragmento históricamente real de pasado, el museo se erige como lugar por excelencia de memoria (Nora, 1989; Persino, 2008). En su mobiliario se conserva –pretendidamente– lo que fue real y verdadero.

En esta conservación y reunión de objetos –se ha dicho además– descansa su ficción fundadora: uno al lado del otro y todos juntos, cada elemento cuenta de por sí una historia, pero asiste, a su vez, al significado colectivo de una historia mayor. El museo tiene así la capacidad de hacer que una reunión de elementos heterogéneos se vuelva una representación –al tiempo que una explicación– de una cierta porción del mundo. Porque el museo, sabemos, depende de una epistemología arqueológica: requiere que los artefactos que exhibe sean, por un lado, originales, pero que expliquen colectivamente, por otro, el significado de una historia más amplia (Donato, 1979; Sherman, 1995).

Así, es a todas luces claro que todo museo brinda un relato: vuelve lo material en patrón cultural significativo. Esto es, recorta una porción de la historia y la erige en memoria. Pero en cuanto pone en escena tales discursos y valorizaciones, todo museo comercia también con el presente: condensa prácticas y sentidos cuyas significaciones y legitimidades se reactualizan. De este modo, a través de esta sumatoria de capas de objetos, fechas e intencionalidades, un museo tiene la capacidad de hacer que una reunión de elementos heterogéneos se vuelva una representación –y una explicación– de una cierta porción del mundo.

Los museos de las fuerzas de seguridad no escapan a tales características. Las colecciones en ellos exhibidas ponen de manifiesto una intencionalidad por reunir, conservar y exhibir ciertos objetos. Banderas, cascos, medallas, bustos, uniformes, placas, armas. ¿Qué nos dicen estos objetos de la pretendida labor de estas fuerzas? ¿Qué narraciones habilitan acerca de las variadas facetas de su quehacer profesional? Entre réplicas de sables, cuadros de personajes ilustres y reglamentos añejos, deambular por los pasillos de estos museos es deambular por las vivencias del oficio, y recorrer sus salas y anaqueles resulta un modo inmejorable de leer los mojones de sentido con que estas instituciones de seguridad se sienten –o se han sentido– representadas. Tal es el objetivo central de este libro: hacer de los museos de las fuerzas de seguridad una mirilla para asomarse a los modos en que se configuran, se alientan y se reproducen determinados relatos institucionales acerca de la profesión y la identidad institucional.

Abordarlos desde esta perspectiva implica asumir una premisa. Los museos de las fuerzas de seguridad resaltan, de sí mismos, su carácter de históricos . Sería sin embargo un error adscribir ciegamente a tal demanda. No porque técnicamente no lo sean, sino porque –como todo museo que se autoperciba como tal– ocultan otra cara bajo tal ropaje. Se ha señalado abundantemente que lo histórico es una de las formas clásicas que toma la ficción gobernadora de un museo, proponiendo una vinculación con la memoria que es estratégica y contingente antes que unidireccional. Un museo, antes que un espacio de exhibición del pasado, es un sitio de memoria disputada (Donato, 1979; Sherman, 1995; Buffington, 2012). Es decir, un dispositivo que elige, ordena y clasifica, pero no para representar el espectro histórico, sino para modelarlo. Lo histórico se vuelve así la pátina con que se recubre lo que en realidad es conmemorativo y celebratorio.

Es desde esta perspectiva que el abordaje analítico de los museos de las fuerzas de seguridad adquiere peso. No como modo de reconstruir, linealmente, el contexto de uso o la historia de los insumos allí exhibidos –objetos, técnicas, herramientas–, sino como modo de despejar las zonas narrativas –y políticas y sociales y morales– que estos insumos iluminan (tanto como las que dejan en sombras). O, para decirlo de otro modo, como modo de indagar las múltiples aristas con que estos espacios institucionales preconizan su métier .

Porque lo que importa a este libro es, justamente, la narración de estos tópicos institucionales específicos. No la aproximación a cualquier museo de cuerpos armados, sino el abordaje de algunos en concreto: aquellos que comercian con lo policial. Por supuesto, no hablamos aquí de lo policial en un sentido rígido o nominativo (como sinónimo de las diversas policías que existen en el país), sino en un sentido conceptual de largo alcance. Lo policial –sabemos– no es potestad exclusiva de algunas fuerzas sobre otras, sino aquello que caracteriza a todas las fuerzas de seguridad por igual: la facultad de actuación con vistas al mantenimiento y la consecución del orden público y la seguridad interna (Foucault, 1989, 1992, 2006; Benjamin, 1991; Taussig, 1996; Neocleus, 2010; L’Heuillet, 2011). Así definido, el poder de policía no es otra cosa que una técnica administrativa de gobierno para dirimir conflictos en el espacio público. Y, como tal, una capacidad transversal a diversas agencias estatales.

En términos formales, el escenario nacional reconoce dos niveles de fuerzas policiales: uno de jurisdicción federal y otro relativo a los territorios provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En el primer nivel reviste la Gendarmería Nacional (fuerza con características militares en todo el territorio, especial y tradicionalmente en sus fronteras), la Prefectura Naval (policía de seguridad en mares, costas, ríos y lagunas del territorio nacional), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (policía de seguridad en aeropuertos) y la Policía Federal Argentina (policía de seguridad y judicial en delitos federales en todo el territorio). En el segundo nivel revisten las fuerzas policiales de cada provincia, junto a la Policía de la Ciudad, que tiene actuación dentro del territorio de CABA.

Este volumen reúne, así, trabajos que, desde diversas disciplinas y tiempos históricos, y de la mano de especialistas en el área y las distintas fuerzas, indagan en estos espacios institucionales. No lo hace, sin embargo, ajustándose a una definición de manual acerca de lo policial, ni siguiendo a pies juntillas la ecuación una fuerza-un museo . En tanto el foco pretende posarse más sobre ejes analíticos que sobre la revisión obediente y exhaustiva de instituciones, se entenderá que algunas fuerzas de seguridad se encuentren sobre o subrepresentadas. Las variaciones aquí tienen que ver con condiciones que abarcan tanto lo institucional como lo académico, y que implican fuerzas de seguridad de profundas raíces históricas y amplio alcance territorial, fuerzas de seguridad que no poseen museos propios –la Policía de Seguridad Aeroportuaria o la Policía de la Ciudad, por ejemplo– 3o fuerzas de seguridad escasamente estudiadas. Por este motivo, se entenderá también que se abarque, en la mirada propuesta, el análisis directo o tangencial de otros espacios, como el Museo Forense de la Morgue Judicial o museos que caen (o cayeron) bajo la órbita de las fuerzas armadas. Las razones para ello son sencillas: se trata de espacios que permiten complementar la pregunta específica por lo policial.

Читать дальше