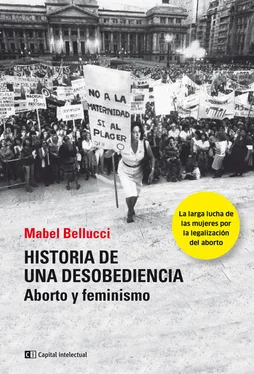

1 ...6 7 8 10 11 12 ...28 De esta manera, se transformaron en activistas, con protagonismo en las marchas, las campañas, los grupos clandestinos y la militancia de izquierda. Es decir, lucharon a la par por un futuro sin explotaciones ni alienaciones. Sin embargo, en esas organizaciones a las que se habían incorporado reproducían lo que en la sociedad intentaban combatir: ser encasilladas como el segundo sexo.

Entre tanto las activistas de los partidos que integraban el movimiento de la Nueva Izquierda, New Left, con un cariz antiestatista y muy afín al socialismo libertario, promovían un feminismo más heterodoxo y plural, justamente al cruzar la condición de clase con la raza y la etnia. Tal fue el caso de la socióloga Marlene Dixon, que resaltaba las transformaciones que se produjeron con la luminosidad de un rayo, al contagiarse de ese fermento que estalló entre los estratos más bajos de la sociedad: los negros, los latinoamericanos, los indios y los blancos pobres. Así, cada grupo descubrió la naturaleza de su opresión dentro de la sociedad norteamericana. Entonces Dixon planteaba: “Las mujeres desean saciar su sed de vida libre y plenamente humana. El resultado es el crecimiento de un nuevo movimiento femenino que abarca mujeres pobres, negras y blancas, trabajadoras explotadas, clase media, aprisionadas en las casas soñadas, estudiantes y mujeres militantes que descubren, en el seno de los movimientos de liberación, que ellas no son libres”. (30)

En esa dirección, la periodista y escritora Mildred Adams Kenyon formuló un pensamiento que procedía de otra vertiente en cuanto a la diversidad del MLM, ya que “consideraba necesario que la extrema izquierda del movimiento se proclamara abiertamente lésbica y, por ende, desconocía la igualdad entre los sexos en la medida en que el varón siempre iba a concentrar el dominio del poder”. (31) Así como venía la cosa, esa rebelión desafiante que protagonizaban las mujeres se equiparó con la revuelta de Stonewall, en 1969, en Nueva York, en la que los homosexuales dieron paso a una efervescencia activista por su propia liberación. Al ritmo de la lucha se volvieron a encontrar codo a codo las feministas y las minorías sexuales al compartir juntos inagotables acciones públicas que apuntaron al reclamo por la igualdad de derechos y de oportunidades.

ABORTOS Y ALGO MÁS

A fines de la década de 1960, gran parte de las reivindicaciones reclamadas por estas precursoras se fueron alejando de la tradicional demanda de igualdad entre sexos y sus críticas se ampliaron a todos los aspectos de la vida: la cotidiana, la sexual, el mundo conyugal y familiar. Entonces, las propuestas del MLM partían de situaciones concretas vividas también por mujeres anónimas y sin voces protagónicas, atravesadas por una constante tensión entre la incertidumbre y la adversidad. Aquellas militantes relacionadas con las formas clásicas del debate político se corrieron para dar paso a un enfoque de autonomía sexual que denunciaba enérgicamente el sexismo en la esfera de lo privado.

En el listado de reclamos de los grupos feministas radicales, la exigencia de la interrupción voluntaria del embarazo se mantuvo invariable y, a la vez, dichos requerimientos se enlazaron entre sí sin un orden jerárquico que plantease la importancia o primacía de uno sobre el otro. De este modo se acompañaba con peticiones de guarderías gratuitas, centros de cuidados infantiles y subsidios para las madres trabajadoras. Contrariamente a lo que ocurre hoy, no se suscitaban divergencias entre el reclamo de no parir y el deseo de maternidad. Tampoco los tiempos sonaban propicios para que el tema del aborto promoviera un territorio propio de especificidad teórica. Mejor aún, su práctica era frecuente y aceptada como una parte más de la vida reproductiva de las mujeres.

Quien sí disponía del poder de trasladarlo a la esfera política era el dispositivo médico, ya que se consideraba al aborto una cuestión de salud pública o demográfica; durante años el conocimiento técnico había quedado concentrado en sus manos. Ahora bien, ¿qué razones hubo para que el pedido del aborto saliese de la propiedad de algunos especialistas de la salud y se transformase en un tema privativo de las mujeres? La consagrada politóloga Rosalind Petchesky explica el salto que permitió el pase de manos de unos hacia otras por una confluencia de variables.(32) Por un lado, el denodado activismo de las feministas que contribuyó a politizar el debate sobre las políticas de planificación familiar; por el otro, los cambios provocados por los avances y la movilidad social de las mujeres en cuanto a obtener logros claves con respecto al ingreso en el mercado de trabajo y a la educación universitaria; también, a las innovaciones en el orden amoroso y familiar.

Los esfuerzos iniciales del activismo estuvieron a cargo de grupos de profesionales, tales como funcionarios y funcionarias de la salud, médicos y médicas reconocidos, demógrafos, demógrafas, abogados y abogadas que enfocaban el aborto como una cuestión de salud institucional. Sus discursos y métodos resultaban infranqueables. En cuanto al movimiento feminista, su situación era más compleja por las tensiones que abrigaba en su interior. Al respecto, Petchesky describe: “Frecuentemente, los grupos más radicales se oponían a ejercer presiones moderadas y elegían realizar actividades más abiertas y de confrontación, como manifestaciones y reuniones, enfatizando la exigencia del acceso concreto al aborto. Una de sus iniciativas proponía aborto gratuito a petición, en tanto que los grupos más liberales hablaban del derecho legal a elegir”. (33) Por lo tanto, se podría considerar que el esfuerzo por visibilizar la clandestinidad del aborto estuvo básicamente entrelazado con los intereses de las activistas feministas radicalizadas y el apoyo de ciertos grupos médicos y de algunos sectores religiosos.

En un otoño soleado de 1967, hizo su debut la colectiva Mujeres Radicales de Nueva York (NYRW). En palabras de María Arias, “este grupo estaba identificado como el más ofensivo dentro del movimiento feminista estadounidense al ser la punta de lanza en la cuestión del aborto legal”. (34) Por la fuerza de su agitación, resistió dos años más.

Sus integrantes provenían de la Nueva Izquierda, de la lucha por los derechos civiles de la comunidad negra y contra la guerra de Vietnam, razones por las que habían organizado, y con éxito, movilizaciones multitudinarias. La fundaron la reconocida Shulamith Firestone junto a Pam Allem, Carol Hanisch, Rose Morgan, Sarachild Kathie, Ros Baxandall, Patricia Mainardi, Ellen Willis, Kathie Sarachild e Irene Peslikis, entre otras. Firestone fue una de las figuras cabeceras de esta agrupación, autora de un libro clave y revulsivo que forma parte del canon feminista: La dialéctica del sexo. Además, pluma mentora de importantes artículos, documentos y manifiestos. (35)

En junio de 1969, apareció un artículo pionero titulado “Pan y Rosas”, escrito por las feministas Kathleen McAfee y Minna Wood, y editado por la revista de la nueva izquierda Leviathan. (36) Las citadas autoras exigían reforzar las peticiones sobre el derecho a decidir, oponiéndose a las prácticas de los hospitales y a los consejos de médicos previstos por las reformas. Consideraban que esas instituciones no facilitarían de ningún modo los abortos a las mujeres que no perteneciesen a la burguesía ni a la franja de las jovencitas, y que quienes no tuviesen recursos económicos se verían obligadas a recurrir a la clandestinidad con los consiguientes efectos colaterales, incluido el riesgo de muerte. Y cerraban su reclamo diciendo: “Debemos insistir en el derecho de toda mujer a disponer de su propio cuerpo”. (37)

El caso de los numerosos y sucesivos abortos era reflejado tanto por la prensa amarilla como por la del establishment. Para ambas corrientes, Nueva York representaba la capital del aborto, tal cual lo fundamentó Mildred Adams Kenyon, justamente “por la expandida exigencia por parte del Women´s Lib de conquistar el aborto voluntario”. (38) En esa misma ciudad de catártico despilfarro consumista a la par que de pobreza extrema, saltaba un dato revelador que denunciaba las diferencias en el corte de clase y raza de las mujeres, es decir, el impacto más cruento de la ilegalidad se plasmaba en las mujeres negras, portorriqueñas y chicanas. Por ejemplo, en los años 60 el 80 por ciento de las muertes recaía sobre esta franja, en comparación con el 25 por ciento que correspondía a las muertes de las blancas. Y sin más rodeos que los que venían dando, los pequeños –pero activos– grupos se propusieron como remate un accionar directo para acceder sin mediaciones a las perjudicadas por la restricción legal. Y tal como si fueran castores armaron sus diques por fuera de las instituciones, tanto para desafiar como para eludir el orden médico, jurídico y político. De esta manera, con una desmesurada apuesta a la desobediencia civil, estas colectivas transmitían el conocimiento de la práctica abortiva como modo de potenciar la autonomía de las mujeres que querían interrumpir sus embarazos. Era parte de las estrategias de visibilidad y de empoderamiento, un modo de romper el cerco de la clandestinidad y de testimoniar sobre sus propios abortos. En otoño de 1969, la justicia de Nueva York intimó a varias personas a comparecer ante un jurado de acusación en el distrito del Bronx, imputadas de proporcionar información sobre dónde obtener una práctica abortiva sin riesgos. Desde 1828 se penalizaba la interrupción voluntaria del embarazo duramente en ese estado. Una de las primeras medidas que el MLM tomó fue entrar en contacto con la Comunidad Sanitaria Femenina. (39) Así, convocaron a una reunión para discutir el litigio, a la cual concurrieron más de cien mujeres. Varias de ellas trajeron los nombres de otras que deseaban tomar parte en el juicio y no podían hacerse presentes. En un santiamén, se organizó una coalición denominada Proyecto Femenino de Aborto, con el fin de coordinar las intervenciones vinculadas con el juicio. (40) En la historia del feminismo estadounidense este caso se conoció con el nombre de Abramowicz, por ser la doctora Helen Abramowicz la primera demandante. El 28 de octubre de 1969, la sala del tribunal estaba colmada de querellantes y con una hinchada femenina que apoyaba en silencio mientras desplegaban perchas de alambres, elemento que, junto con la aguja de tejer, se usaba para las prácticas abortivas clandestinas. (41)

Читать дальше