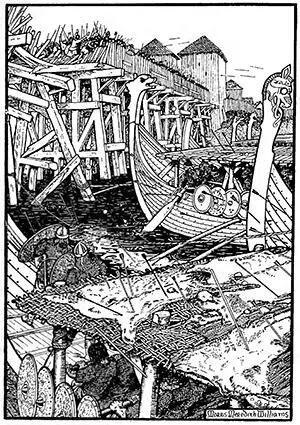

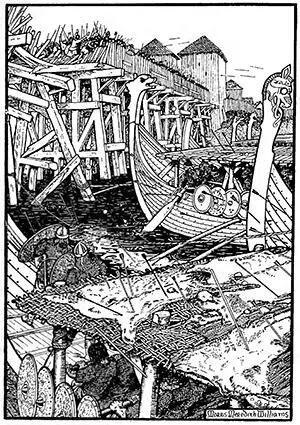

Por eso dice Ottar Svarte: «El puente de Londres ha caído. Se ha ganado oro y fama. ¡Truenan los escudos y suenan los cuernos de guerra, Hilrd grita entre el estruendo! ¡Cantan las flechas y chirrían las cotas de malla! ¡Odín le da la victoria a nuestro Olaf!». 1

Reconstrucción del ataque vikingo al puente de Londres de 1014. El dibujo es de M. Meredith Williams y fue publicado por primera vez en The Northmen in Britain (Thomas Y. Cromwell Company, Nueva York, 1913). El puente de Londres de los sajones seguía siendo, como el que construyeron los romanos, de madera. En sus diversas encarnaciones, este cruce del río ha existido durante los últimos dos mil años.

En el año 1015, tras casi doscientos años de incursiones vikingas, Canuto, rey de Dinamarca, lanzó una invasión a gran escala y se proclamó también rey de Inglaterra. Exigió altos tributos a los londinenses y alojó daneses por toda la ciudad para evitar rebeliones. Muchos de ellos vivieron en la zona alrededor de la iglesia que todavía se conoce como St. Clement Danes (San Clemente de los daneses). Pero Londres tiene que agradecerle a Canuto que la convirtiera en la capital inequívoca de Inglaterra, desbancando a Winchester, tradicional sede de la casa de Wessex. Cuando esta casa volvió al trono en la persona de Eduardo el Confesor después de que el hijo de Canuto, Hardecanuto, muriera sin descendencia, la capital no se movió de Londres. Eduardo, eso sí, trasladó el palacio de San Pablo a la isla de Thornea,2 donde estaba construyendo su nueva iglesia o minster. Para diferenciarla de San Pablo, la nueva iglesia se denominó Westminster o «Iglesia del oeste».

La abadía de Westminster

Libro de apuntes de Geoffrey Crayon

Washington Irving

Historiador y escritor norteamericano, Washington Irving (1783-1859) no solo fue embajador en España durante unos años (1842-1846), sino que fue el primer escritor estadounidense, quizá junto a Fenimore Cooper, en alcanzar fama universal. El fragmento sobre la abadía de Westminster que reproducimos forma parte del Libro de apuntes, una popular compilación de relatos, folclore y textos sobre viajes que Irving escribió bajo el seudónimo de Geoffrey Crayon y que se publicó por entregas entre 1819 y 1820. Uno de los capítulos del libro está dedicado por entero a la abadía de Westminster, uno de los lugares más visitados de Londres y que permanece prácticamente igual desde que lo visitó el escritor estadounidense, hace casi dos siglos.

En uno de esos sobrios y melancólicos días de finales de otoño en que las sombras de la mañana y las de la tarde tiñen la última decadencia del año de melancolía, pasé varias horas paseando por la abadía de Westminster. En la lúgubre belleza de aquel antiguo edificio hay algo que congenia bien con la estación y, al cruzar su umbral, sentí como si me hubiera trasladado de súbito a los parajes de la Antigüedad y fuera a perderme entre las sombras de épocas pasadas.

Entré desde el patio interior de la escuela de Westminster 3a través de un largo pasadizo abovedado de aspecto subterráneo e iluminado solamente por unos agujeros circulares realizados en sus gruesos muros. Por esta oscura avenida entreví el claustro, en el que un viejo sacristán, vestido con su hábito negro, se movía entre sus bóvedas lóbregas, como si fuera un espectro salido de alguna de las tumbas cercanas. Acercarse a la abadía a través de estos tenebrosos restos monásticos prepara la mente para su solemne contemplación. El claustro todavía conserva algo de la tranquilidad y la reclusión de antaño. Las paredes grises están descoloridas por la humedad y el tiempo las ha agrietado; una capa de moho velludo cubre las inscripciones de los monumentales murales y oscurece las inscripciones de las lápidas y otros emblemas funerarios. De la rica tracería de los arcos han desaparecido los agudos golpes del cincel; las rosas que adornaban las dovelas han perdido su belleza vegetal; todo padece la marca del gradual desgaste del tiempo, pero, aun así, hay algo conmovedor y agradable en esa decadencia.

El sol otoñal bañaba con un rayo dorado el recinto del claustro, iluminando la poca hierba que crecía en el centro del patio y proyectando sobre un ángulo del pasillo abovedado una especie de esplendor polvoriento. Por entre los arcos, el ojo atisbaba un trozo de cielo azul o una nube pasajera, y contemplaba los pináculos de la abadía, dorados por la luz, recortándose contra el azul celeste.

Mientras caminaba por el claustro, en ocasiones recreándome en su combinación de gloria y declive, y otras veces esforzándome por descifrar las inscripciones en las tumbas que formaban el suelo bajo mis pies, atrajeron mi atención tres figuras toscamente talladas en relieve que los pasos de muchas generaciones habían desgastado. Eran las efigies de tres de los primeros abades; los epitafios estaban completamente borrados y solo quedaban los nombres, que sin duda habían sido restaurados en tiempos más recientes; («Vitalis. Abbas. 1082», «Gislebertus Crispinus. Abbas. 1114» y «Laurentius. Abbas. 1176»). Me quedé allí un rato, meditando sobre aquellas inesperadas reliquias de la Antigüedad, abandonadas como pecios en esta lejana orilla del tiempo, que solo contaban la historia de que aquellos seres habían existido y fallecido; que no pretendían ofrecer ningún consejo moral más allá de la futilidad del orgullo que todavía persigue conseguir homenaje a sus cenizas y que pervive en la inscripción. Solo habrá de pasar un poco más de tiempo para que incluso estos escasos restos desaparezcan, y con ellos se pierda el recuerdo que se trató de inmortalizar en piedra. Mientras seguía mirando las lápidas me sobresaltó el sonido del reloj de la abadía, cuyas campanadas reverberaron entre los contrafuertes creando ecos en el claustro. Casi resulta sorprendente escuchar ese aviso de la partida del tiempo sonando entre las tumbas, anunciando el paso de una hora más que, como una ola, nos ha empujado un poco más hacia la muerte.

Grabado de J.P. Neale (1828) que muestra el lado norte del claustro de la abadía de Westminster y la entrada, con las puertas abiertas, al lado sur de la nave principal de la iglesia. Por este mismo arco, por el que en la actualidad pasan multitudes de turistas, pasó también Irving para salir del claustro y entrar en el templo.

Seguí mi paseo a través de un arco que me llevó al interior de la abadía. Al entrar allí la mente comprende la magnitud del edificio gracias al contraste entre el tamaño de la bóveda de la nave y el de la de los pasillos del claustro. El ojo contempla maravillado los grupos de columnas de dimensiones gigantescas, de las que se elevan arcos de altura asombrosa y junto a cuyas bases caminan hombres a los que el producto de su propia industria reduce a la insignificancia. El espacio y la solemnidad de este gran edificio provoca un profundo y misterioso deslumbramiento. Caminamos con cautela, pisando con suavidad, como si temiéramos perturbar el sagrado silencio de las tumbas, pero cada paso susurra a lo largo de los muros y resuena entre los sepulcros, haciéndonos todavía más conscientes del silencio que hemos quebrado.

Parece como si la horrible naturaleza del lugar oprimiera el alma y obligara al visitante a reverenciarla en silencio. Tenemos la impresión de estar rodeados por una congregación de restos de los grandes hombres de tiempos pasados, cuyos hechos forjaron la historia y cuya fama alcanza el orbe entero.

Читать дальше