„Mehrere Ärzte, auch Hahnemann, geben das weinige Extrakt gegen mancherlei Nervenbeschwerden, wo man sonst Opium oder Bilsenkraut anwendet, welche Mittel dasselbe ersetze soll, ohne bei grösserer Bitterkeit so sehr zu erhitzen.“ (Nees v. Esenbeck u. Ebermeier 1830)

Trotzdem stellt der gleiche Autor aber klar:

„Wichtiger ist der Gebrauch des Hanfsamens in Emulsionen oder Aufgüssen und Abkochungen, als eines beruhigenden, einhüllenden und reizmindernden Mittels bei Heiserkeit, Husten, Durchfall und besonders bei Krankheiten der Harnwerkzeuge, namentlich des Trippers.“ (Nees v. Esenbeck, Ebermeier1830)

Im Jahr 1839 veröffentlichte der im indischen Kalkutta stationierte irische Arzt William B. O'Shaughnessy eine umfassende Studie über den indischen Hanf. Seiner Arbeit mit dem Titel „On the Preparations of the Indian Hemp or Gunjah“ ist es hauptsächlich zu verdanken, dass der indische Hanf in der Folge auch in der abendländischen Schulmedizin Fuß fassen konnte. Im Hauptteil seiner Arbeit geht der Autor auf seine vielfältigen Versuche am Menschen ein. Er setzte diverse Hanfpräparate mit zum Teil großem Erfolg bei folgenden Indikationen ein: Rheumatismus, Tollwut, Cholera, Starrkrampf, Krämpfe und Delirium. Zu jeder Indikation liefert O'Shaugnessy mehrere Fallbeispiele und hält gemachte Beobachtungen fest. Mit Haschisch fand er ein gutes Mittel, seinen Patienten Linderung zu verschaffen oder sie sogar ganz von den entsprechenden Symptomen zu befreien. Bei vielen Patienten waren Krämpfe ein zentrales Problem, darüber kam er zu folgendem Schluss:

„Die vorliegenden Fälle geben zusammengefasst meine Erfahrungen mit Cannabis indica wieder, und ich glaube, dass dieses Heilmittel ein Antikonvulsium von grösstem Wert ist.“ (O'Shaugnessy 1838–40)

Die westliche Schulmedizin reagierte prompt auf diese neuen Erkenntnisse aus Indien. Dies ist nicht erstaunlich, denn bis dahin hatte man den Symptomen der Infektionskrankheiten wie Tollwut, Cholera oder Starrkrampf relativ hilflos gegenübergestanden. Aus den Ergebnissen von O'Shaughnessy schöpfte man verständlicherweise Hoffnungen, nicht zuletzt deshalb, weil gerade in dieser Zeit in Europa eine große Cholerawelle wütete, die allein in Paris 1.800 Menschen dahinraffte. Der Startschuss zur Karriere der vielversprechenden Medizinalpflanze Cannabis indica war gefallen.

Anfänglich wurden die von O'Shaugnessy bekannten Anwendungsgebiete übernommen, später wurde das Therapiefeld für Haschisch wesentlich erweitert. Insbesondere die Erfolgsmeldungen im Kampf gegen Tetanus veranlasste englische und französische Mediziner, dieses neue Wundermittel bei dieser Indikation einzusetzen. Auch der bulgarische Arzt Basilus Beron befasste sich in seiner Dissertation „Über den Starrkrampf und den indischen Hanf als wirksames Heilmittel gegen denselben“ mit dieser Problematik (vgl. Abb. 3). Die Schlussfolgerung seiner Arbeit:

„Ich war so glücklich, dass, nachdem wir fast alle bis jetzt bekannten antitetanischen Mittel fruchtlos angewandt, nach der Anwendung des indischen Hanfes der mir zugetheilte Kranke vom Starrkrampf ganz geheilt wurde, (…), weswegen der indische Hanf dringend gegen den Starrkrampf zu empfehlen ist.“ (Beron 1852)

Abb. 3 Titelblatt der Dissertation von Basilius Beron 1852

Von Europa fand das vielversprechende Heilmittel seinen Weg nach Amerika. Wie in Europa waren es auch in den Vereinigten Staaten vorerst Künstlerkreise, die dem Haschisch zu großer Popularität verhalfen. Aber bereits im Jahr 1860 verfasste das Medizinische Komitee des Bundesstaates Ohio einen detaillierten Bericht über die Verwendung von Cannabispräparaten in den USA. Viele der erwähnten Ärzte übernahmen die bekannten Indikationen aus Europa, daneben experimentieren einige mit vorerst neuen Anwendungsgebieten wie Asthma und Bronchitis.

2.7 Der Aufschwung hält an

Dass die meisten europäischen Länder wie auch die USA den indischen Hanf in ihre Landespharmakopöen aufnahmen, verdeutlicht den Stellenwert, der diesem Heilmittel mittlerweile eingeräumt wurde. Aus praktisch allen westlichen Ländern folgten wissenschaftliche Arbeiten über Cannabis. Nach wie vor waren es vor allem Frankreich, England und die USA, die viel dafür taten, diesem Heilmittel in der westlichen Medizin endgültig zum Durchbruch zu verhelfen. Aber auch in Deutschland wurde die Erforschung des indischen Hanfes vorangetrieben. Eine umfangreiche, oft zitierte Arbeit dieser Zeit ist diejenige von Bernhard Fronmüller aus dem Jahr 1869. Dieser hatte sich schon seit längerer Zeit mit den Eigenschaften der Hanfpflanze beschäftigt. Seine Cannabisversuche im Rahmen der „Klinischen Studien über die schlafmachende Wirkung der narkotischen Arzneimittel“ führte er mit exakt tausend Probanden durch, die bedingt durch verschiedenste Ursachen an Schlafstörungen litten. Die erzielten Resultate waren im Großen und Ganzen sehr zufriedenstellend.

2.8 1880 bis 1900: der Höhepunkt

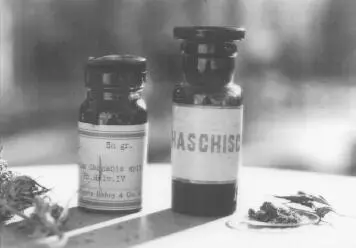

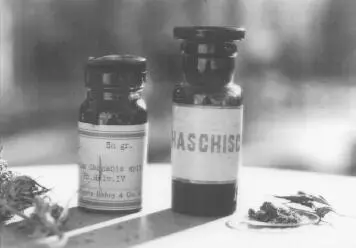

Diese Zeitspanne kann als Höhepunkt sowohl der damaligen Cannabisforschung als auch der Verwendung der Hanfpräparate bezeichnet werden. In Europa war es insbesondere das Verdienst der Firma E. Merck in Darmstadt, dass Cannabispräparate gegen Ende des 19. Jahrhunderts vermehrt verfügbar waren und verwendet wurden. Aber auch die Firmen Bourroughs, Wellcome & Co.. in England stellten solche Präparate her. In den Vereinigten Staaten waren es Squibb, dann vor allem Parke-Davis & Co. und später auch Eli Lilly & Co., die diese Rolle übernahmen. Dank diesen (und einigen anderen) Unternehmen standen qualitativ hochwertige Rohstoffe und mehrere Fertigpräparate zur Verfügung (vgl. Abb. 4).

Abb. 4 Typische Aufbewahrungsgefäße für Cannabis um 1900 (Foto: M. Fankhauser)

Um die Jahrhundertwende waren Cannabispräparate in der westlichen Schulmedizin bei folgenden Indikationen beliebt: Schmerzzustände (vor allem Migräne- und Menstruationskrämpfe), Keuchhusten, Asthma. Zudem wurden sie als Schlaf- und Beruhigungsmittel eingesetzt. Zusätzlich war Haschisch relativ häufig als Zusatz in Hühneraugenmitteln zu finden. Folgende Beschwerden wurden auch, aber seltener, mit Hanf therapiert: Magenschmerzen und -verstimmungen, Depressionen, Durchfall, Appetitlosigkeit, Juckreiz, Gebärmutterblutungen, Morbus Basedow und Wechselfieber. Es ist bezeichnend, dass sich Ärzte, die sich intensiv und vielfach über Jahre mit dem Arzneimittel Cannabis beschäftigten, dieses meist als wertvolles Medikament einstuften. Andere lehnten es ab, hielten es oft für wertlos oder gar gefährlich.

Einen außerordentlich wichtigen wissenschaftlichen Beitrag zur Cannabisforschung gegen Ende des 19. Jahrhunderts lieferte der sogenannte „Indian Hemp Report“ von 1894. In dieser von England in seiner Kolonie durchgeführten Erhebung ging es hauptsächlich darum, die Gewinnung von Drogen aus Cannabis, den Handel mit demselben und dessen Auswirkungen auf die Gesamtbevölkerung zu untersuchen. Zudem sollte abgeklärt werden, ob sich ein allfälliges Verbot dieser Präparate rechtfertige. Zu diesem Zweck wurde eine Expertenkommission gegründet, deren Bericht den Stellenwert des Rausch- und Heilmittels Cannabis in Indien gegen Ende des 19. Jahrhunderts wiedergibt. Im Wesentlichen kommt die Kommission zu dem Schluss:

„Aufgrund der Auswirkungen der Hanfdrogen scheint es der Kommission nicht erforderlich, den Anbau von Hanf, die Herstellung von Hanfdrogen und deren Vertrieb zu verbieten.“ (Leonhardt 1970)

Читать дальше