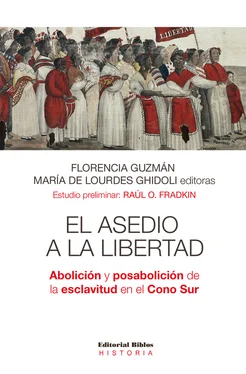

Y, a su manera, también el esfuerzo de Fátima Valenzuela por reconstruir los recorridos del abolicionismo en la provincia de Corrientes permite registrar que los efectos erosionadores de los procesos de militarización sobre la esclavitud no pueden circunscribirse a la época revolucionaria sino que conviene prestarle también especial atención a lo sucedido en las críticas décadas de 1830 y 1840. Se trata, así, de tres miradas situadas que abordan distintos aspectos de un gran capítulo de los procesos de abolición latinoamericanos, un capítulo que ha cobrado notable y creciente entidad en la historiografía internacional y que permite verificar las posibilidades que ofrecen tanto la historia social de la guerra como el estudio de las formaciones armadas para abordar las contradicciones y los avatares de los procesos de abolición, y sobre los cuales todavía falta mucho por conocer en las historias de las sociedades del Cono Sur. 6

Los demás capítulos analizan diferentes aspectos de lo sucedido en dos ciudades –Buenos Aires y Montevideo– cuyas historias han estado estrechamente entrelazadas y en las cuales el estudio de la esclavitud y de las poblaciones afrodescendientes han merecido mucho mayor atención historiográfica. Lucas Rebagliatti examina otro dispositivo institucional sin el cual no es comprensible esta historia: el patrocinio jurídico de los esclavos en el Buenos Aires revolucionario; y lo que corrobora fue que acudieron frecuentemente ante la Justicia pero también que los defensores de pobres no monopolizaron su representación sino que en muchas ocasiones presentaron sus quejas directamente ante el virrey, una estrategia que atestiguó de alguna manera que la retórica antiesclavista parece haber calado entre los mismos esclavos, sobre todo a partir de 1812.

Por su parte, Paulina Alberto y Florencia Guzmán se internaron en otras dimensiones del proceso de abolición y lo hicieron desde una perspectiva de género. Alberto reconstruyó la fascinante historia de Cayetana, sumida en los imprecisos límites entre la esclavitud y la libertad; a través de ella logra iluminar los espacios para la perduración y reproducción de prácticas laborales coercitivas así como las marcaciones raciales y la impronta esclavista que signaron las relaciones sociales y el trabajo “libre” y, en especial, las diferentes formas de trabajo femenino y doméstico. El lector encontrará también en este texto un claro ejemplo de las desafiantes y sugestivas posibilidades que puede ofrecer la reconstrucción de trayectorias personales de sujetos subalternos. Guzmán, a su vez, también indaga las relaciones entre esclavitud, libertad y mundo del trabajo urbano y apunta a demostrar cómo se enhebraron las nociones de raza, de clase y de género configurando una domesticidad republicana que asignaba un campo de trabajo de larga duración casi exclusivo a las mujeres negras. Ambas, cada una a su manera, no solo suministran firmes evidencias sobre el mundo del trabajo de las negras y mulatas sino que al hacerlo echan luz sobre facetas menos indagadas y poco conocidas de ese mundo y las formas de transición al trabajo libre asalariado en la ciudad de Buenos Aires. De esta manera, ambas realizan contribuciones al desarrollo de un campo específico de estudios que se está delineando en los años recientes y que promete significativas novedades para que podamos conocer mejor la historia de sus clases trabajadoras: me refiero a los estudios recientes del mundo del trabajo urbano y en particular del trabajo de las mujeres a lo largo del siglo XIX. 7

El capítulo que ofrece María Agustina Barrachina apunta también en esta dirección, pero lo hace desde una perspectiva extremadamente original que no puede dejar de ser subrayada: su análisis de una dimensión muy poco atendida hasta ahora, las relaciones entre educación, género y “raza” en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX. Lo hace examinando la educación segregada de las niñas afrodescendientes en las escuelas de la Sociedad de Beneficencia, demostrando que esa segregación se mantuvo hasta 1872. Pero su capítulo pone de relieve algo más: que algunos afrodescendientes muy tempranamente concibieron la educación como un derecho, bregaron por él y desplegaron distintas estrategias para lograr la educación de sus hijas recurriendo a intervenir en la esfera pública, presentar solicitudes al gobierno o impulsar en la década de 1850 la organización de una escuela propia. De esta manera, Barrachina también invita a retomar la historia de la educación como parte central de nuestra historia social y no pensarla como un campo de estudios separado de ella.

Como puede advertirse, estas perspectivas apuntan a darle una mayor complejidad y densidad a la historia de los trabajadores rioplatenses. Es, en tal sentido, particularmente destacable el análisis que presenta Florencia Thul Charbonnier: las prácticas de traficantes y saladeristas en Montevideo, prácticas que dieron continuidad al tráfico esclavista. Su rico y lúcido análisis permite identificar los mecanismos a través de los cuales se eludió la prohibición del tráfico de esclavos, el papel decisivo que siguieron teniendo los brasileños y el que tuvieron las necesidades militares en la sanción de la ley de abolición de 1842, así como la resistencia que presentaron los propietarios. La historia de los trabajadores, por lo tanto –y este y otros estudios previos de Thul Charbonnier lo demuestran con contundencia–, no puede prescindir del análisis de los procesos de producción y de las formas de organización y dirección de las empresas en la primera mitad del siglo XIX.

El libro contiene también otro tipo de aproximaciones y ellas atestiguan la variedad de perspectivas que se están desplegando. Alex Borucki, un ineludible protagonista de esta renovación de la historiografía rioplatense, recupera aquí algunas de las repercusiones que tuvieron en la prensa montevideana las experiencias de los soldados libertos y su examen permite reconocer cómo la difusión de esos casos favoreció la configuración de una corriente en la opinión pública opuesta a que fueran reesclavizados, pero también abrió un espacio para la discusión de la abolición. Este reconocimiento es particularmente significativo, no solo porque evidencia un rico ejemplo de lectura “a contrapelo” de fuentes que a priori podría esperarse que solo testimoniaran perspectivas elitistas, sino porque también evidencia que la discusión sobre la abolición no puede explicarse solo por la circulación y el impacto de ideas y nociones llegadas desde Europa o Norteamérica, y que se hace necesario examinar también las acciones de los esclavos convertidos en soldados. Con ello, además, no solo ilumina un impacto escasamente indagado de sus acciones en instancias judiciales sino que también invita a pensar otras posibilidades a los estudios de la historia social de la justicia y suma consistentes evidencias a la historia de la prensa rioplatense, un campo de creciente riqueza al que ya ha hecho una decisiva contribución. 8

Pero lo dicho me obliga a ser más preciso. No quisiera que se entienda que propongo eludir el análisis de las ideas y nociones que podían circular hacia el Río de la Plata desde Europa o Norteamérica. Por el contrario, su examen cuidadoso todavía tiene mucho para decirnos y prueba contundente de que merecen ser examinadas con sutileza y precisión es el original capítulo de Magdalena Candioti. En él la autora entabla un diálogo muy poco explorado hasta ahora no solo con la historia política sino y, sobre todo, con la historia de la Iglesia y la religión, dos campos historiográficos también muy enriquecidos en los últimos años. Su análisis de un manual para formar negros piadosos publicado en Buenos Aires en el agitado año de 1839 se torna especialmente sugestivo en la medida en que muestra que buscaba interpelar a los pardos y los morenos ofreciéndoles una vía de integración a través del cristianismo. Estamos, así, frente a un entramado complejo de ideas en circulación sobre la abolición en el que la autora ya había comenzado a incursionar en trabajos previos 9y que promete develar una riqueza todavía insospechada para comprender más cabalmente la historia intelectual del mundo rioplatense decimonónico en la medida en que, como es sabido, los argumentos morales y religiosos integraron parte fundamental de la base intelectual del abolicionismo. Pero, además, Candioti le presta especial atención no solo al texto sino también a las imágenes que contenía ese manual y a su contexto de publicación. De este modo, su capítulo permite entablar un diálogo con la sugestiva contribución de María de Lourdes Ghidoli: su cuidadoso examen del proceso de abolición a través de la cultura visual de Buenos Aires y, en particular del famoso óleo que contemporáneamente a la publicación del manual se conoció en 1841, titulado Las esclavas de Buenos Ayres demuestran ser libres y gratas a su noble libertador de D. de Plot es, sencillamente, atrapante.

Читать дальше