Ich bekam also eine Schiene, trug sie selbstverständlich einige Wochen, nur um festzustellen, dass ich mit Schiene mitunter deutlich verspannter aufwachte als ohne, und ließ sie fortan in ihrer blauen Plastikbox im Badezimmer.

Geschient – rechter Arm, nicht der Kiefer –, aber mich selbst offenbar nicht geschont, war ich nach etlichen Selbstversuchen mit Heiz- und Kirschkernkissen, Schmerzgels und Wärmesalben, mehrmaligem Austausch meiner Kopfkissen und wild wuchernden Theorien bezüglich Zugluft, falscher Haltung am Schreibtisch, beim Sitzen und Liegen und allerlei wohlmeinenden, aber nicht zielführenden, sprich Linderung herbeiführenden Tipps erneut beim Orthopäden vorstellig geworden. Dieser Besuch brachte mir immerhin eine „ärztliche Verordnung für Rehabilitationssport/Funktionstraining“ mit dem Ziel „Schmerzreduktion und Erhalt der Beweglichkeit“ ein.

Außerdem war ich auf Anraten eines Bekannten schließlich entnervt im örtlichen Büro der Rentenversicherung vorstellig geworden. Eine freundliche und mir außerordentlich wohlgesonnene Mitarbeiterin war sodann überaus hilfsbereit und letztendlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich mir die Türen zur Reha und dieser Klinik überhaupt geöffnet hatten, die für mich ohne ihre Expertise und wohlwollende Beurteilung vermutlich fest verschlossen geblieben wären.

Tatsächlich war wohl meine körperliche Unversehrtheit akut gefährdet, wie ich aus einem Magazin der Rentenversicherung lernen durfte. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen sind angeblich nur die wenigsten Menschen dazu in der Lage, länger als drei Stunden ohne Unterbrechung konzentriert am Computer zu sitzen und zu arbeiten. Also dort etwas Sinnvolles zuwege zu bringen.

Die Bundesanstalt für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin warnt daher eindringlich:

„Bei intensiver Nutzung können statische Körperhaltung, häufige Bewegungswiederholungen und hohe Muskelaktivitäten auftreten, die den Bewegungsapparat belasten können.“

Daher wird dringend angeraten, gezielt Pausen einzulegen.

Aha, dachte ich, und fühlte mich irgendwie erwischt.

Ich sitze da acht bis zehn Stunden täglich, regelmäßig. Na, dachte ich, dann mache ich halt jetzt mal Pause: fünf Wochen am Stück! Im Grunde hole ich damit aber nur alle versäumten Arbeitsunterbrechungen der letzten zwanzig Jahre nach. Zweck und Ziel meiner Reha waren Therapie und Behebung der Schmerzen. Und vermutlich auch eine nachhaltige Veränderung meines Verhaltens – am Schreibtisch. Nicht am Küchentisch.

Dass offensichtlich nun auch meine Essgewohnheiten ins Visier geraten waren, stieß mir unangenehm auf.

Ein Anruf in der Klinik erschien mir daher sinnvoll. Was ich zur Klärung anderer Fragen übrigens bereits zweimal zuvor getan hatte. Ich nahm daher vorschnell an, ich sei dort schon bekannt.

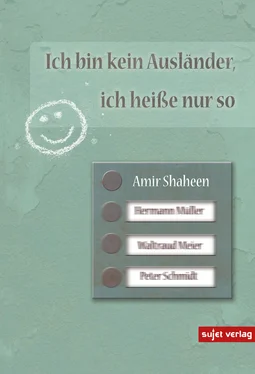

Ich bekam wieder dieselbe freundliche Stimme an die Strippe: eine Dame vom „Patientenmanagement“, die auch den Brief an mich unterschrieben hatte. Ich bedankte mich für die Zusendung der Formulare, buchstabierte ihr, damit sie mich in ihrem System finden konnte, meinen Namen und meinte scherzend:

„Sie haben Glück, dass ich so gut Deutsch kann. Denn mit der türkischen Version habe ich arge Mühe.“

„Oh“, meinte sie etwas erschrocken, „dann bitte ich um Entschuldigung. Aber Ihr Name…?“

Gespräche, in denen ich die Herkunft meines Namens zu erläutern versuche, nehmen oft den folgenden Verlauf:

„Ihr Name ist…?“

„Arabisch.“

„Ach so… Ihre Eltern…?“

„Mein Vater. Mein Vater ist Palästinenser.“

Zögerndes Schweigen. In seltenen Fällen geht das Innehalten mit einem verstohlen musternden Blick einher. Je nachdem, mit wem ich es zu tun habe, klingt das für mein Gegenüber offenbar, als hätte ich gesagt: Mein Vater ist Befehlshaber eines Hisbollah-Kommandos im bewaffneten Kampf gegen die Besatzer.

Deshalb füge ich meist hinzu: „In seiner Heimat nennt man ihn Abu Amir. Nicht Abu Jihad. Er kommt aus Israel.“

„Israel! Ah… Ja…?“

„Ja. Eigentlich kommt er aus Palästina. Als er geboren wurde, gab es den Staat Israel noch nicht.“

„Verstehe…“

„Er war israelischer Staatsbürger, bevor er nach Deutschland kam.“

„Und jetzt ist er…“

„Pensioniert. Er war Beamter.“

„Aber er kommt aus Palästina.“

„Richtig.“

Meist tritt dann eine kurze Pause ein.

„Ist ja schon schlimm da, was man immer so hört.“

„Er kommt aber nicht aus dem heutigen autonomen Palästina. Er stammt aus Galiläa. Aus dem Norden Israels.“

„Ach was!“

Und dann schnüre ich das Päckchen komplett auf und gebe sämtliche Details preis:

„Mein Vater ist ein Araber aus Israel, ein römisch-katholischer Araber aus Nazareth. Ich stamme aus einer christlichen Familie.“

„Ja, das soll es ja auch geben!“

„Das gibt es in der Tat. Meine gesamte Verwandtschaft sind Christen: römisch-katholisch, orthodox, maronitisch, ganz verschiedene Konfessionen, aber alle christlich. Und mein Vater war Lehrer. Er hat Religion unterrichtet, katholische Religion.“

Die darauf meist eintretende, geradezu andächtige Stille fülle ich mit der Information:

„Meine Mutter ist Deutsche.“

„Dann sind Sie…?“

„Deutscher. Meinetwegen Halbaraber, wenn Ihnen das weiterhilft. Also deutscher Halbaraber mit palästinensischen Wurzeln und Verwandtschaft väterlicherseits in Israel. Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten ersten, zweiten, dritten und weiteren Grades in Galiläa, überwiegend in Nazareth.“

„Donnerwetter. Und auch noch katholisch!“

„Nein, protestantisch. Aber gewesen. Ich gehöre keiner Kirche mehr an.“

Im Telefonat mit der Klinik ersparte ich mir die Auffächerung meiner Biografie und beantwortete lediglich die Frage nach dem Ursprung meines Namens.

„Der ist arabisch.“

„Das tut mir aber leid“, entfuhr es der Frau vom Patientenmanagement aufrichtig. „Da kann ich Ihnen leider gar nicht helfen. Eine arabische Übersetzung haben wir nicht.“

„Das macht doch nichts!“, beruhigte ich sie. „Wissen Sie, in meiner Muttersprache ist es für mich immer noch am einfachsten.“

Hat sie nicht bemerkt, dass ich in akzentfreiem Deutsch mit ihr rede? Und wenn sie meine Daten im PC aufruft, sieht sie dann nicht, dass ich hier geboren bin?

Immerhin hatte ihr Blick in meine Daten zum Ergebnis, dass ich das Verzehrprotokoll nicht ausfüllen musste. Na also, dachte ich. Und entschied mich dennoch, den ganzen Käse mal besser nicht wegzuwerfen, sondern aufzuheben und auch mitzunehmen in die Klinik. Wer weiß, wofür’s gut ist, sicher ist sicher.

Wenige Tage später bekam ich die Hausordnung zugeschickt, zweisprachig, und weitere Informationen, auch die in deutscher und türkischer Sprache, etwa über den im Haus befindlichen sogenannten Sozialdienst. Dessen Aufgabe ist die Betreuung von Patienten hinsichtlich ihrer Wiedereingliederung in den Arbeitsalltag, was sich im Falle eines Freiberuflers weitestgehend erübrigt. Gleichwie, auch dies eine sehr umsichtige, fürsorgliche Maßnahme, fand ich. Stutzig machte mich lediglich der Name des für mich zuständigen Mitarbeiters beim Sozialdienst: Herr Tütüncü.

In der Klinik, so erfuhr ich auf deren Website, arbeite ein türkischstämmiges zweisprachiges Behandlungsteam, das auch mit den kulturellen und sozialen Besonderheiten vertraut sei. Denn durch Sprachprobleme und kulturelle Unterschiede ergäben sich oft Missverständnisse zwischen türkischstämmigen Migranten und deutschen Therapeuten. Da es aber für jeden Menschen ein elementares Bedürfnis sei, verstanden zu werden, speziell in einem Arzt-Patienten-Verhältnis, habe die Klinik eigens einen Schwerpunkt für türkische Mitbürger eingerichtet.

Читать дальше