En 1935, Wiesse participó en la creación de la revista musical Antara, ideada por el músico belga Andrés Sas y que se publicó hasta 1956. La música fue su gran pasión, como consta también en las reseñas Notas ortofónicas, publicadas con regularidad en Amauta. Y en 1938, fue uno de los miembros fundadores de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas (ANEA).

Su último libro publicado fue la selección de cuentos El pez de oro y otras historias absurdas (1958). Tuvo un magazín musical en Radio Nacional y dedicó sus últimos años a la vida familiar, tras la muerte de su esposo en 1965. Falleció en Lima, en julio de 1964, a los 70 años.

Los datos biográficos de la juventud de Wiesse están marcados por su autodidactismo, su curiosidad permanente y su escritura prolífica que abarcó casi todos los géneros. Cumplieron un papel importante en su vida, la influencia de su padre, la cercanía a grupos o instituciones de mujeres, su matrimonio con el pintor José Sabogal y su amistad con José Carlos Mariátegui. También marcaron su juventud y adultez, una férrea defensa de las Ciencias domésticas, el cuidado del hogar, la protección de los niños y el rol transformador de la educación.

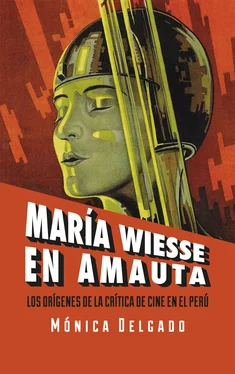

Mi intención, con esta publicación, es difundir la multiplicidad de la labor de Wiesse a lo largo de los años como periodista y crítica desde su presencia en Amauta. Además, quiero resaltar su aporte al diseño de una historia de la crítica de cine en el Perú. Espacio donde las mujeres tuvieron un rol relevante desde la cinefilia primigenia de inicios de los años veinte del siglo pasado. Ángela Ramos, por ejemplo, es otra de las mujeres que si bien no hizo crítica sí aportó al periodismo y promoción del cine.

También indago sobre la «estructura de sentimiento» —concepto que describe Raymond Williams como las estructuras que dan cuenta de cómo se perciben los valores culturales— en el retrato de una generación de intelectuales en el contexto de apogeo de las vanguardias. Wiesse fue parte de una élite que analizó las virtudes y defectos del cine como arte y entretenimiento en constante dialéctica y tensión.

En este libro me concentro en el análisis de una serie de artículos que publicó Wiesse en Amauta entre 1926 y 1930. Estos textos breves, entre otros que publicó de narrativa y música, revelan su visión del cine como elemento de importancia para acceder a un ideal superior de vida. Sus artículos ofrecen pistas para describir algunos aspectos contradictorios sobre la percepción del cine dentro de la figura misma del intelectual. Asimismo, son piezas que reflejan el tránsito difícil hacia lo nuevo en el contexto de las vanguardias históricas y del surgimiento del cine de Hollywood como industria. Al mismo tiempo, estos artículos diversos y reseñas sobre películas captaron los aires de modernización y diversidad contradictoria en la misma revista Amauta.

La revista en mención tuvo en total treinta y dos números, publicados entre setiembre de 1926 y setiembre de 1930. Las tres últimas ediciones se realizaron luego de la muerte de José Carlos Mariátegui. Si bien María Wiesse estuvo presente desde el primer número en abril de 1926 con una reseña de un libro sobre San Francisco de Asís, es recién en el número 4 que el cine aparece como tema y preocupación de su agenda. En la edición de diciembre de 1926, escribió un artículo denominado «Señales de nuestro tiempo», donde hay un apartado dedicado al cinema como evento social. Luego, Mariátegui optó —como lo hicieron las revistas Variedades o Mundial— por incluir un espacio sobre cine más estable. Es así que desde 1928, Wiesse estuvo a cargo de la columna denominada «CINEMA: Notas sobre algunos films». Estas notas duraron hasta el cierre de la revista en 1930.

Con una decena de reseñas, relatos y artículos firmados durante cinco años, Wiesse no solo fue la escritora más prolífica en Amauta —incluso más que la escritora Magda Portal—, sino fue uno de los primeros personajes en los medios periodísticos en tomar en serio la necesidad de un análisis crítico con reglas propias para ver y reflexionar sobre el cine. Por ello, ver el trabajo de Wiesse como fundacional en la historia de la crítica de cine en el Perú es indispensable.

Desde el oficio crítico, los textos de Wiesse forjaron una ruta al tratarse de una columna estable con criterios de análisis identificables y una fascinación precinéfila. Como pasó con los textos fundacionales de la crítica de cine en español en 1915, en la revista España de Madrid, bajo la pluma de los mexicanos Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán, en las críticas aparecidas en Amauta asoma una necesidad por diferenciarse de los juicios de valor que empleaban usualmente los ensayistas de la literatura o el teatro.

María Wiesse fue la primera en analizar un tema tan sensible como el de la influencia del cine en los niños o hablar de los contenidos producidos de modo industrial. También fue una de las abanderadas en la promoción de una censura estética de las películas. Cuestionaba el papel del cine como una herramienta tecnológica y en serie, como un espectáculo deformador que ponía en peligro un universo de formas y estilos únicos del arte de lo bello y la moral.

Como ella, surgieron cronistas interesados en el cine como arte y como objeto de estudio para criticar procesos de yanquización o reproducción masiva del cine y no solo como espectáculo. Tal fue el caso de P., seudónimo de un cronista no identificado aún en el diario El Mundo o de José Chionio en Mundial. Sin embargo, ninguno se iguala en estilo e intención con lo que ella propone como modo de ver la experiencia cinemática.

En esta publicación también muestro una paradoja, ya que Wiesse escribió sobre cine con un particular estilo que se adhiere a una visión del mundo propia del modernismo literario y que se diferenció de los demás colegas que escribían en Amauta. Al leer las entrelíneas y contextos de los textos de Wiesse, se puede percibir esa negociación difícil entre el pasado y lo moderno; es decir, la resistencia a aceptar la popularización del cine, del avance de Hollywood como emporio de diversidad expresiva, que implicaba dejar de verlo exclusivamente como arte o como una fina expresión de alta cultura. Wiesse no solo veía cine en la cartelera limeña, sino que comentaba películas que veía en sus viajes y que muchas veces no se estrenaban en la capital peruana.

A diferencia de poetas y militantes como Magda Portal o Ángela Ramos, los artículos de Wiesse sobre cine en Amauta no tuvieron réplicas. Aunque hubo una anécdota que rescato y detallo ampliamente en el segundo capítulo: José Carlos Mariátegui, en un pie de página, comenta breve, ejemplar y sutilmente que más allá del cine que ella resaltaba (como los filmes Ricardo, corazón de león, Enrique VIII, El hermoso Brummel o La marca del zorro), valdría la pena hablar del cine ruso, que estaba captando la atención del público en otras partes del punto.

Han pasado más de cincuenta y seis años desde la muerte de María Wiesse, y hasta el momento no se le ha dado el sitio que merece como factor detonante para los cimientos de una crítica de cine ni como parte de la historia misma del cine, el periodismo o la literatura en el Perú. Este no es un caso aislado, sino más bien es el ejemplo de la situación de un gran número de mujeres que aportaron al cine peruano y que aún siguen al margen de estudios más profundos. Si hubiera algún estudio amplio sobre la historia de la crítica en el Perú, María Wiesse de todas formas ocuparía las primeras páginas.

Comencé esta indagación motivada por establecer algunos nexos entre pasado y presente, ya que muchos sentidos comunes y sensibilidades en torno al cine de inicios del siglo XX siguen totalmente vigentes, más aún en tiempos actuales de corrección política y pedidos de censura. También, porque si bien en los últimos años ha habido un creciente interés por prodigar la investigación sobre cine en el Perú con diferentes variables y objetos de estudio cada vez más diversos, muy pocos han sido enfocados al trabajo de las mujeres y sus aportes.

Читать дальше