También propició el análisis del cine —al igual que sucedió en la revista emblemática británica de vanguardia Close-up— como suceso social, como modelador de imaginarios o como perpetuador de modos de producción, como el de Hollywood. Nuevos sí, pero que a pesar de la juventud del cine como industria ya lucían envejecidos.

Fue contemporánea de mujeres periodistas y críticas de cine de diversas partes del mundo. Entre ellas están las icónicas Iris Barry (quien escribiera en Daily Mail, entre 1926 y 1930) y Caroline Alice Lejune (conocida por sus columnas semanales en Manchester Guardian entre 1921 a 1928 y en The Observer, desde 1928 hasta 1960). Ambas, con sus escritos sobre la naturaleza social del cine, aún buscan un espacio en la historia.

El caso de Wiesse, de alguna manera, es el mismo que el de las escritoras Bryher, Hilda Doolittle (conocida como H.D.) o Dorothy Richardson, quienes escribieron en la mítica publicación Close-up de Inglaterra entre 1927 y 1933. Esta publicación se convirtió en un bastión de la inventiva para abordar el cine como el gran suceso social y cultural del nuevo siglo. Es inevitable mencionar algunos casos más cercanos en la región; por ejemplo, el de las mexicanas Adela Sequeyro, Cube Bonifant y Elena Sánchez Valenzuela, quienes se abrieron paso en un entorno masculino y marcado por la implacable marca de Hollywood.

Aunque nunca se conocieron entre ellas, Wiesse fue parte, sin querer, de esta generación de mujeres interesadas en analizar el cine e ir más allá de la nota informativa o publicitaria. Compartieron visiones de mundo en estos años de cine temprano y establecieron puentes entre los públicos —femeninos o jóvenes— y las películas. Hay que tener en cuenta que fueron mujeres de clase media o alta, que sobresalieron en entornos canónicos de hombres, que escribieron, sobre todo, en revistas especializadas antes que en diarios, y que propusieron reflexiones ante ideales de modernidad.

Si miramos los artículos y notas que proliferaron entre 1910 y 1930, veremos que muchos de ellos solo se dedicaban a parafrasear o «voltear» textos elaborados por medios foráneos que eran compartidos por las distribuidoras transnacionales, algunas ya con sedes en Lima. En esos años, la producción nacional de películas era escasa y, por ende, una crítica local sobre producciones peruanas apenas se daba, y sí se realizaban no tuvieron relevancia más allá de una nota de valoración sobre el estreno mismo como acto social. En este contexto, Wiesse propuso una voz distinta y un lugar desde donde emitir su juicio y emoción.

Debo resaltar que la mayoría de los textos de Wiesse, tanto sus crónicas, como semblanzas o reseñas, están pensados para lectoras, ya que, como pasaba en Europa y en otros países de Latinoamérica, el público asiduo a los teatros y cines, en su mayoría, era el femenino. Si bien esta visión sobre sus lectoras se basa en estereotipos sociales y de clase y era lejana del feminismo ligado a los movimientos sindicales y de voto que ya asomaban por Lima en esos años, provee un sentido generacional y de género el modo de ver y entender el cine desde los sujetos femeninos.

Las mujeres eran vistas, no solo por Wiesse, como el sector interesado en desmenuzar o ampliar la mirada sobre los filmes. Lo hacían desde sus experiencias cotidianas en relación con la educación, la crianza, la maternidad, la salud, la vida social y doméstica. La prensa local miraba a estas lectoras como hambrientas de la comidilla hollywoodense: a la caza de los Valentino, de las modas al estilo de Pola Negri y de más detalles sobre este mundo glamoroso del entretenimiento. Aunque para Wiesse, las mujeres también eran aliadas en la demanda de un cine como arte y como herramienta para educar y criar a los niños y niñas y, además, una vía para enaltecer a las almas.

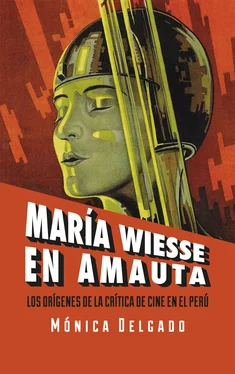

Wiesse no solo fue narradora, poeta, dramaturga y ensayista, sino fue una crítica de cine en todo sentido, pues abrió el camino para una profesión que obtuvo contornos más definidos en las décadas posteriores.

María Jesús Wiesse Romero nació en la ciudad de Lima el 19 de noviembre de 1894. Su padre fue Carlos Wiesse Portocarrero, maestro universitario y abogado, hijo de inmigrante austriaco, criado en Tacna, que fue decano de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su madre fue Teresa Romero Paz, chiclayana, dedicada a su hogar y perteneciente a una familia de la élite de juristas del norte peruano.

La escritora pasó su infancia, junto a sus padres y a sus tres hermanos en Lausanne (Suiza), pues su padre fue nombrado abogado de la Peruvian Corporation en un litigio transnacional en 1895. Luego, a inicios del nuevo siglo, su vida infantil osciló entre dos ciudades de Inglaterra, en las cuales estudió en internados de monjas. Volvió al Perú en 1902, luego de la muerte de su hermana menor Clementina en Bruselas, para continuar sus estudios escolares en la capital y formarse de modo autodidacta luego de la educación secundaria.

La etapa autodidacta de Wiesse es descrita por Elvira García y García, en su compendio La mujer peruana a través de los siglos, como marcada por la influencia paterna y los círculos literarios de los primeros años de la década del diez:

[…] El medio en que se ha formado Wiesse ha favorecido sus inclinaciones literarias, teniendo como principal maestro a su ilustre padre, el doctor don Carlos Wiesse, quien siempre ha cultivado las mejores relaciones con los círculos literarios, que a su vez han formado el de su hija, y que la ha preparado [para] esa circunstancia, a que tenga suficiente erudición y disponga de estilo propio para expresarse. Su cultura es muy basta, y su trato social bastante ameno […] (1924-1925, p. 124).

También menciona que Wiesse trataba con la misma facilidad un punto científico o uno literario y que siempre «demostraba pasión por la música y la lectura de buenas obras» (1924-1925, p. 124). Debido a esta educación en el hogar y en los círculos paternos, Wiesse no tuvo la necesidad de llevar estudios superiores, pese a contar con condiciones económicas y familiares para realizarlos.

En este mismo libro, Elvira García y García dio luces sobre el primer texto que publicó la escritora en un medio. Se trató de una crítica musical severa denominada «Los entalladitos del Palais Concert». Este debut se dio en 1916 en el diario La Crónica, invitada por Clemente Palma, y fue reproducido con poco eco en un periódico de Trujillo.

La joven autora se inició así en el periodismo. Comenzó en La Crónica (1916), luego en los diarios El Perú (1916-1917) y El Día (1917), y colaboró, además, en revistas como Variedades (1918-1931). En esta última, Wiesse firmó los artículos como Myriam o M.W. Sus textos se centraban en tópicos musicales, literarios o del mundo social de la actualidad de aquel entonces. Publicó en esta revista más de cuarenta escritos en más de una década.

Variedades fue una publicación semanal ilustrada que estuvo en circulación entre 1908 y 1931. Se caracterizó por ser difusora de las actividades culturales y sociales de los protagonistas que aún se asumían parte de la llamada República Aristocrática. Sus páginas reflejaron mejor que otras publicaciones de la época ese carácter selectivo y de fulgor cosmopolita a partir de secciones como Información europea, Teatro y espectáculos, Modas, Comercio e industria o Figuras y aspectos de la vida mundial.

Su intención era informar a los lectores de sectores medios y bajos sobre estas modas y corrientes europeizadas, de acuerdo con una propuesta implícita de hegemonía de las élites que desarrollaba un rol modelador de modos de vida.

Los textos de Wiesse en Variedades cumplieron un rol informativo según la línea editorial de la revista. Por ejemplo, el reportaje «Conversaciones con el pintor Teófilo Castillo» (1920), las crónicas «Horas. La mañana del domingo» (1920) y la apreciación literaria «El hechizo de los cuentos de hadas» (1930).

Читать дальше