En 1919, la escritora dirigió una revista cultural para mujeres llamada Familia. Esta fue uno de los primeros pasos de su proyecto formativo para féminas, ideal que se extendió por varios años y a lo largo de varios pasajes de su ecléctica obra.

En 1925, en su compendio mencionado líneas arriba, Elvira García y García resaltó de Wiesse su voluntad autodidacta y su disposición para los emprendimientos culturales. Afirmaba que un ejemplo de ello fue estar en la dirección de la revista Familia:

[era una revista] admirablemente presentada, y en la que ella tuvo un trabajo extraordinario. Causó verdadera admiración por su actividad intelectual, pues además de dirigir toda la impresión de la revista y vigilar la preparación de grabados y del material literario, escribía en cada número varios artículos haciendo uso de distintos seudónimos, a través de los cuales se le adivinaba, porque ya está definida su personalidad literaria (García y García, 1924-1925, p. 125).

En esta publicación, Wiesse aparece reseñada junto a grandes mujeres de la época como María Jesús Alvarado Rivera, María Isabel Sánchez Concha de Pinilla, Ángela Ramos o Dora Mayer.

En 1922, se casó con el famoso pintor y grabador José Sabogal, quien promovió con su docencia, arte y escritos el desarrollo del movimiento indigenista en el país. Con él inició una nueva ruta en los círculos artísticos y culturales de Lima. En sus primeros meses de convivencia, viajaron por México y Cuba. Un año después nació su primer hijo José Rodolfo y, en 1925, nació su hija Rosa Teresa.

Sobre los temas femeninos que la inspiraron, María Wiesse enarboló un «verdadero feminismo», concepto que quedó definido en la editorial de la edición número 5 de la revista Familia. Un artículo en el cual se defendía los roles de la mujer para enaltecer el hogar y para fomentar una sociedad centrada en la educación y formación de las nuevas generaciones.

Si bien formó parte de diversas agrupaciones femeninas de la época —muchas de ellas con carácter benéfico o de organización social de élites y se codeó con figuras esenciales del feminismo peruano, a quienes admiraba, como María Jesús Alvarado o Miguelina Acosta Cárdenas— nunca puso en evidencia su adhesión explícita a los nuevos vientos políticos pensados desde y para las mujeres. Sin embargo, Wiesse y sus textos reflejaron una vía distinta del feminismo de aquellos años.

En este contexto de finales de la década del diez, realizó al menos un par de conferencias que fueron recordadas por su entorno cultural. Una de ellas fue «Problemas femeninos de la actualidad». El evento se realizó en la sociedad femenina Entre Nous en 1918. Esta conferencia se publicó, además, en Variedades 534. Otra de ellas fue «La historia de la música». Brindó esta charla en la Facultad de Letras de la Universidad San Marcos, gracias a la invitación de Oscar Miró Quesada.

No es sino hasta 1924 y 1925 que Wiesse cumple un rol especial como parte de la organización y del comité de Ciencias domésticas, junto a Francisca Paz Soldán, de la Segunda Conferencia Pan-Americana de Mujeres y en el marco del Tercer Congreso Científico Panamericano que se realizó en Lima.

En este evento se presentaron más de medio centenar de exposiciones de mujeres de toda la región. Todas intervenciones centradas en temáticas de la actualidad: trabajo, docencia, rol de las mujeres en la sociedad y la cultura, higienismo y salud de las gestantes y lactantes. En este encuentro, Miguelina Acosta Cárdenas participó con la ponencia «Creación de maestros rurales ambulantes», mientras que Dora Mayer expuso sobre el «Atraso y progreso de la mujer en América».

Es probable que la naturaleza de este encuentro —que reunió a mujeres de diferentes espacios del Perú— hiciera un cortocircuito con algunas ideas propuestas años antes por Wiesse. Por ejemplo, aquella que aflora en una de las editoriales de 1919 de la revista Familia, donde se defendía el papel de las madres como sostenes supremos del hogar y de la educación de los hijos. Algo que la misma Wiesse etiquetó como su «verdadero feminismo».

Los acuerdos de este congreso nacional demandaron la reorganización del Consejo Nacional de Mujeres. Consejo que tenía como base de su programa la defensa de la mujer y el niño en todas sus manifestaciones. Wiesse fue una de las fundadoras de este consejo en 1923. También se acordó la fundación de la Sociedad Bien de Lugar para la difusión de las Ciencias domésticas, cuya finalidad era preparar a la mujer de familia y a la ama de casa. La agenda que defendía Wiesse, y otras mujeres de su clase y generación, sobre el amor al hogar quedaba así institucionalizada.

Cabe añadir que el movimiento feminista «Evolución femenina», liderado por María Jesús Alvarado, también formó parte de este Consejo Nacional de Mujeres. Lograron que se propusiera una reforma educativa y del Código Civil, así como también el ingreso de las mujeres en las sociedades de beneficencia. También incluyó en su agenda política demandas promovidas por Wiesse, como la adhesión a la Junta Censora de Películas; es decir, tener dos miembros que revisaran contenidos según la moral del momento, así como el pedido de control de las notas policiales en la prensa, ya que podían afectar a la niñez.

De alguna manera, Wiesse marcó distancia con las feministas limeñas de aquellos años al disociarse de la militancia política de las mujeres de su generación, pues señalaba que era más importante dedicarse a la crianza de los hijos y a la docencia. De allí que definiera a Familia como una revista donde no se escribía nunca de política. Es más, tras su matrimonio con Sabogal, a pesar de su cercanía a los debates indigenistas de aquellos años y su vínculo con los protagonistas de la revista de avanzada Amauta, no tomó una posición clara sobre diversos aspectos sociales o políticos del contexto de las mujeres, aunque sí enarboló por varias décadas la bandera del cuidado infantil y el rol de la mujer como pilar del hogar.

A lo largo de las siguientes páginas mostraré el tipo de militancia y pasión política que sí emprendió Wiesse a lo largo de su vida y que se centró en destacar su ideal de cine y el de afirmar al cine como herramienta para educar y enaltecer virtudes elevadas.

Por aquellos años también publicó sus primeras creaciones literarias: las comedias La hermana mayor y El modistón. Entre 1924 y 1926, Wiesse publicó tres tomos de poesías y prosas poemáticas titulados Motivos líricos, Nocturnos y Glosas franciscanas. Como poeta, publicó Trébol de cuatro hojas (1932), Canciones (1934) y Jabirú (1951). Se dedicó a elaborar tanto relatos inspirados en leyendas y antiguos hechos de la historia peruana como los relatos para niños Quipus (1936) y La cruz y el sol (1943). También Viaje al país de la música (1943), El mar y los piratas (1947), El niño, ese desconocido (1949) y La flauta de Marsias (1950).

Sus cuentos fueron publicados bajo los siguientes títulos: Nocturnos (1925), Nueve relatos (1933), Aves nocturnas (1941), Pequeñas historias (1951), Linterna mágica (1954) y La torre bermeja (1955). Publicó novelas como La huachafita (1927), Diario sin fechas (1948) y Tríptico (1953). También escribió biografías, como aquella dedicada a Santa Rosa de Lima (1922), a su amigo José Carlos Mariátegui (1945) y a su esposo José Sabogal (1957).

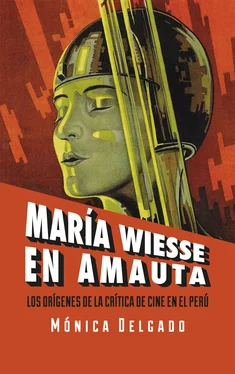

En 1926 comenzó a publicar en Amauta, una de las revistas fundamentales de la cultura peruana que fue definida como un proyecto nacional de renovación ideológica y que fue fundada y dirigida por José Carlos Mariátegui, también autodidacta como ella. En este espacio de diálogo y diversidad, donde se publicaban ensayos políticos, poemas, relatos y columnas críticas en el contexto de las demandas obreras y reformas universitarias, la escritora compartió, además de relatos o reseñas sobre música, una columna estable, corpus de indagación en este libro.

Читать дальше