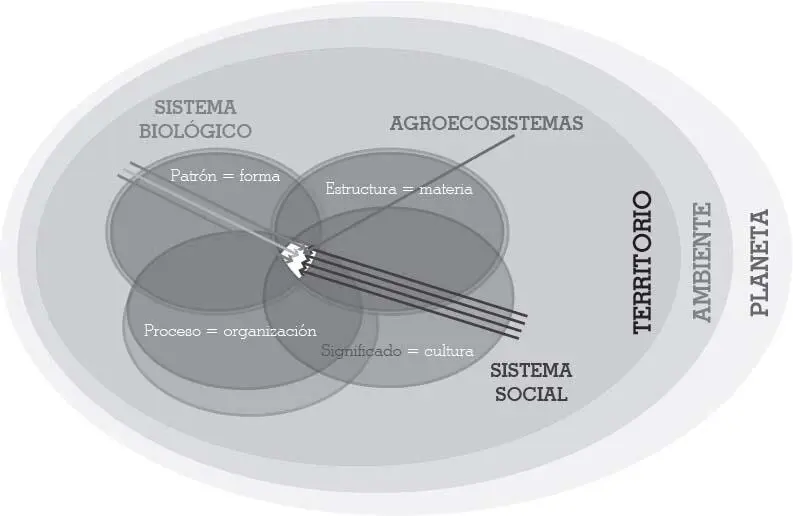

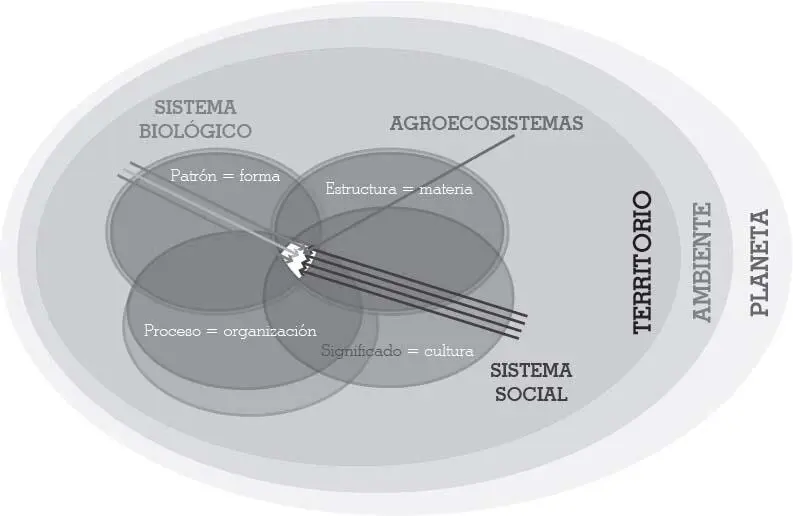

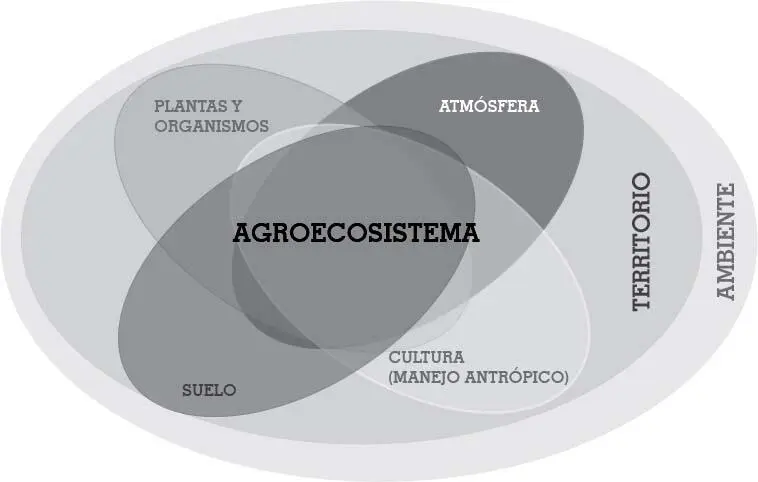

Figura 1.4.

Los agroecosistemas surgen en la conjunción e interacción de los sistemas biológicos y sociales.

Fuente: Sánchez de Prager, Vélez et al. (2014, p. 5).

Los agroecosistemas trascienden los límites de los predios (fincas) y se insertan en el paisaje local y en el territorio ( figura 1.5). Esta comprensión es muy importante en el proceso de paz que covive Colombia en la actualidad, pues los agroecosistemas rebasan la dimensión de sistemas productores de alimentos y materia prima, y se insertan en las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales de los territorios, de los países y de las naciones. Su comprensión trasciende lo agronómico, es transdisciplinaria.

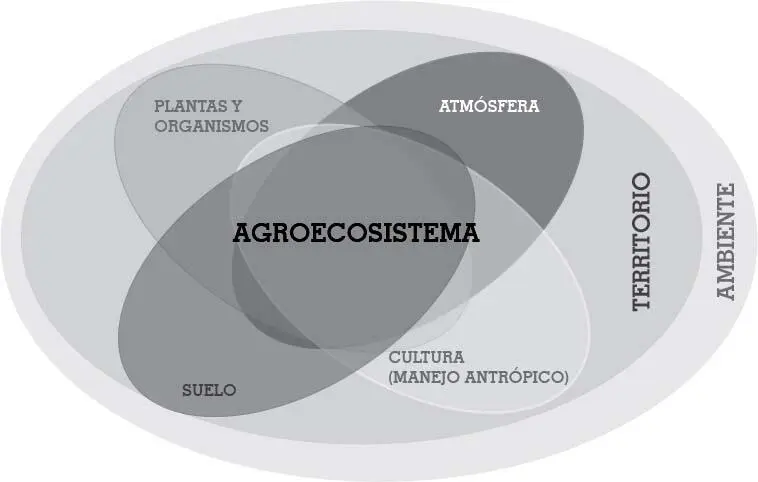

Figura 1.5.

La dimensión de los agroecosistemas, desde la agroecología, supera el espacio de la finca y se integra al territorio con fuerte influencia sobre el ambiente local, regional y global.

Fuente: Sánchez de Prager, Vélez et al., (2014, p. 5).

1.2.3. Sostenibilidad

Conceptualizamos sostenibilidad como sinónimo de sustentabilidad. El énfasis se centra, para algunos autores, en la producción de alimentos sanos y limpios dentro de los principios de soberanía y seguridad alimentaria (Sánchez de Prager, et al., 2014, p. 8). Sin embargo, esta cualidad y/o propiedad emergente es más compleja. González de Molina y Toledo (2011) le agregan la necesidad de suplir las necesidades básicas de los miembros de la organización social, que sean económicamente viables, accesibles a todos los agricultores, socialmente justos, tanto en términos de posibilidad de ser adquiridos como también de ser producidos mediante el acceso a los bienes naturales (p. 288). Los autores González de Molina y Toledo (2011) sostienen:

Cuanto mayor sea el grado de desigualdad social mayor serán las amenazas para la estabilidad del ecosistema. La pobreza, la falta de acceso a los recursos, ha tenido a lo largo de la historia, y tienen hoy en día, consecuencias negativas para dicha estabilidad. Fenómenos como el sobrepastoreo, la deforestación, las roturaciones abusivas, el cultivo en laderas, etc., se han descrito como actitudes de los más desfavorecidos o de la codicia de los más acaudalados. Todas estas son actitudes y prácticas generadas por esa patología ecosistémica que resulta ser, a los ojos de la agroecología, la desigualdad social. (p. 46)

Es necesaria la comprensión de los dos componentes de la equidad social: la equidad intergeneracional que implica compromiso con las futuras generaciones y la equidad externa que considera «el sobreesfuerzo productivo de los agroecosistemas y su consiguiente deterioro para el logro de la subsistencia en base a un mayor excedente comercializable» (González de Molina, 2011, p. 59). Pengue (2012) ilustra las externalidades del comercio interno y externo con base en lo que significa el extractivismo, la exportación de alimentos y materias primas, no solamente en términos económicos, sino también ecosistémicos: agua, nutrientes del suelo, seguridad, soberanía alimentaria, paisaje, entre otros (p. 11).

Además de las anteriores cualidades, la sostenibilidad también contempla la resiliencia y autonomía de los agroecosistemas. La primera considera la capacidad de estos para soportar presiones originadas por las condiciones naturales donde están establecidos y/o sociales ejercidas sobre el sistema productivo. La autonomía está relacionada con la capacidad interna para suministrar, para soportar los flujos de insumos y procesos necesarios para el proceso productivo.

Las propiedades de la sostenibilidad, como un todo, confluyen en el principio de soberanía en los agroecosistemas, con sus tres componentes: alimentario, energético y tecnológico. La soberanía, que lleva intrínseca como mínimo la seguridad alimentaria, se convierte en eje conductor hacia donde se dirigen las prácticas agronómicas a implementar desde lo biológico, pero también las decisiones a tomar por los agricultores y la comunidad dentro de la práctica social. En este marco interacciona lo biológico con lo social y se impone la necesidad de la cooperación y de la organización, acerca de las cuales los sistemas biológicos tienen tanto para enseñarnos.

Según Harari (2014), «la mayoría de las redes de cooperación humana se han organizado para la opresión y la explotación» (p. 123). Sin embargo, en las rupturas que dejan los sistemas sociopolíticos, el mismo autor afirma: «creemos en un orden particular no porque sea objetivamente cierto, sino porque creer en él nos permite cooperar de manera efectiva y forjar una sociedad mejor» (Harari, 2014, p. 129). Es en este paradigma en donde se enmarca la agroecología dentro de las contradicciones que propicia su enfoque.

1.2.4. La soberanía alimentaria, energética y tecnológica: brújula de la agroecología y la sostenibilidad

Delgado y Rits (2014) sostienen que, en los últimos cincuenta años, la FAO (1996) adoptó el concepto de seguridad alimentaria «como la propuesta oficial para solucionar los problemas de hambre y pobreza en el mundo» (p. 56). Según Navarro y Desmarais (2009, p. 94), la Vía Campesina en 1996 propuso la soberanía alimentaria dentro de una visión holística que supera el planteamiento de acceso físico y económico a los alimentos e involucra «la independencia y soberanía del uso de conocimientos y tecnologías por los indígenas, campesinos y agricultores como aspectos fundamentales, dando origen a los derechos a la alimentación» (La Vía Campesina, 2008, 2011).

La agroecología ha apropiado y argumentado este concepto en su quehacer cotidiano. Han tenido que pasar más de veinte años para que la FAO considere a la agroecología como alternativa para la producción de alimentos con el fin de contrarrestar la creciente pobreza y el hambre mundial (Caparrós, 2014, p. 10). Sin embargo, persiste socializado el concepto de seguridad alimentaria y la palabra soberanía permanece invisibilizada (Carrington, 2017).

La soberanía alimentaria, energética y tecnológica están íntimamente ligadas. Se individualizan para su comprensión, pero son complementarias y constituyen unidad. Según Altieri y Toledo (2011), giran alrededor de lo local, ojalá dentro de procesos de concertación entre productores y con consumidores sobre la autonomía en la toma de decisiones acerca de qué alimentos consumir y, por lo tanto, producir en cultivos y animales en sus predios, ciclos de producción y consumo cercanos, incertidumbres biológicas y sociales que conlleva el proceso (p. 10).

La soberanía energética se hace evidente en la medida en que los productores agroecológicos obtienen la energía de las fuentes locales y sostenibles. En primera instancia del sol como la más disponible, barata y accesible. Por ello, el diseño de los sistemas productivos agroecológicos se orienta al uso solar altamente eficiente. La biomasa vegetal derivada de los procesos productivos es otra fuente de gran importancia, directamente o mediante procesos como la producción de biogás y compostaje que pueden constituir fuentes de energía térmica y eléctrica. La investigación y puesta en marcha de paneles solares son algunos ejemplos de sus usos potenciales.

La soberanía tecnológica emerge de los conocimientos ancestrales, los cuales inicialmente son prácticas y luego —con el apoyo del conocimiento científico al indagar sobre las bases teóricas que lo sustentan y la posibilidad de facilitar sus usos— pueden llevar al diseño de tecnologías y recomendaciones para mejorar la determinada producción de un insumo, como por ejemplo, el compost y su uso más eficiente, los extractos vegetales, las plantas amigas y enemigas dentro de un diseño de campo, al igual que la producción y uso eficiente del biogás, no solo a partir de desechos y excretas animales y humanas, de la energía eólica, de los paneles solares, entre otros.

Читать дальше