Las primeras evidencias visuales de la vida en el planeta están referenciadas en ambientes hidrotermales extremos, en donde se observaban bioestructuras rocosas cuya matriz la constituían principalmente el CaCO3 que albergaba colonias bacterianas organizadas en biofilms o biopelículas, se adherían a las superficies que encontraban y emergían. Se conocen como estromatolitos, inicialmente surgían en las condiciones anaeróbicas presentes y, posteriormente, al aparecer los microorganismos aeróbicos, su participación, expande el proceso de colonización de los lechos acuosos (Farías, 2011; Rodríguez-Martínez et al., 2010, p. 5).

El hito evolutivo de la fotosíntesis oxigénica en el planeta, hace aproximadamente 2800 millones de años, genera caos en el ambiente anaeróbico dominante y constituye un peligro para la vida existente, ya que el carácter gaseoso del O2 permite que se expanda por todos los espacios. Esta aparente amenaza da origen a dos nuevas estrategias que aproximan la colonización vital de la superficie terrestre: su naturaleza gaseosa permite que esta nueva molécula se difunda por el espacio atmosférico, se eleve y combine dando origen al ozono (O3) como burbuja gaseosa que rodea el planeta, capaz de filtrar la radiación solar esterilizante que impedía el establecimiento de la vida. Origina la troposfera y estratosfera (Spedding, 1981, p. 31). La segunda estrategia, de carambola, hace aproximadamente 1800 millones de años, acarrea la cuarta vía metabólica energética para obtención de ATP —la respiración aeróbica— al convertirse este O2 en receptor de electrones, altamente eficiente en la generación de energía metabólica, suficiente para sostener organismos y comunidades macroscópicas. Capra (2003) afirma «las bacterias y otros microorganismos inventaron todos los procesos básicos para la vida y establecieron los bucles globales de retroalimentación necesarios para la autorregulación del sistema Gaia» (p. 244).

La aparición de las células eucariotas —2200 millones de años atrás ( figura 1.1)— en las cuales las actividades metabólicas se compartimentalizan con la aparición del núcleo, mitocondria, cloroplastos y diferentes organelas que trabajan en conjunción, integradas comúnmente mediante el lenguaje molecular de los ácidos nucleicos (ADN→ ARN → proteína), conlleva un avance en la escala de medición de los organismos: de nanómetros se pasa a mm, cm y metros (Sánchez de Prager, Barrera et al., 2017, p. 254).

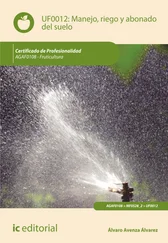

La sumatoria de todos estos eventos genera las condiciones para que la vida emerja del agua hace aproximadamente 1500 millones de años y se extienda sobre la superficie terrestre, formando esa piel viva llamada suelo (Sánchez de Prager, Prager, Naranjo y Sanclemente, 2012, p. 20).

La recreación minuciosa de ese ambiente planetario donde la vida emerge a la superficie terrestre, recogido en obras pictóricas ( figura 1.2A) y en imágenes fotográficas actuales, al recorrer sitios como el parque Yellowstone, en Estados Unidos, permite observar manifestaciones de procesos de formación de suelo pionero, inestable, que no se puede transitar ( figura 1.2B), fuentes hidrotermales donde surgió y sigue la vida en ambientes extremos ( figura 1.2C) y la convivencia del pasado y presente ( figura 1.2D). Es de recordar que fue precisamente en estas aguas hidrotermales donde los investigadores Madigan et al. (2009), encontraron argumentos para agregar un tercer dominio de la vida constituido por las archaea — microorganismos metanogénicos, hipertermófilos y halófilos—, habitantes de ambientes extremos tanto hidrotermales, ejemplificados con Yellowstone, como en aguas heladas del Antártico, ambientes donde todo parece señalar que surgieron los primeros intentos de organización de los sistemas vivos (p. 423). De esta forma, la ciencia integró el tercer dominio, Archaea, a los ya existentes: Bacteria y Eucaria. Los dos primeros conforman a los procariotas y el tercero a los eucariotas.

Figura 1.2.

A. Recreación de la colonización de la superficie terrestre en el periodo Devónico, del Paleozoico. B, C y D como es actualmente el parque Yellowstone, Estados Unidos.

Fuente: Choppin (1980), Zdenêk (1957). B, C y D es material original de Sánchez de Prager (2015).

Viene un periodo altamente dinámico de adaptación de ese macrocosmos naciente y, hace solo unos 700 millones de años, los animales estuvieron equipados para emerger a la tierra. Para ello, debieron surgir los primeros cerebros animales, mecanismos de locomoción, protección de crías: cáscaras y esqueletos, hasta el surgimiento de los vertebrados (Capra, 2003, p. 263).

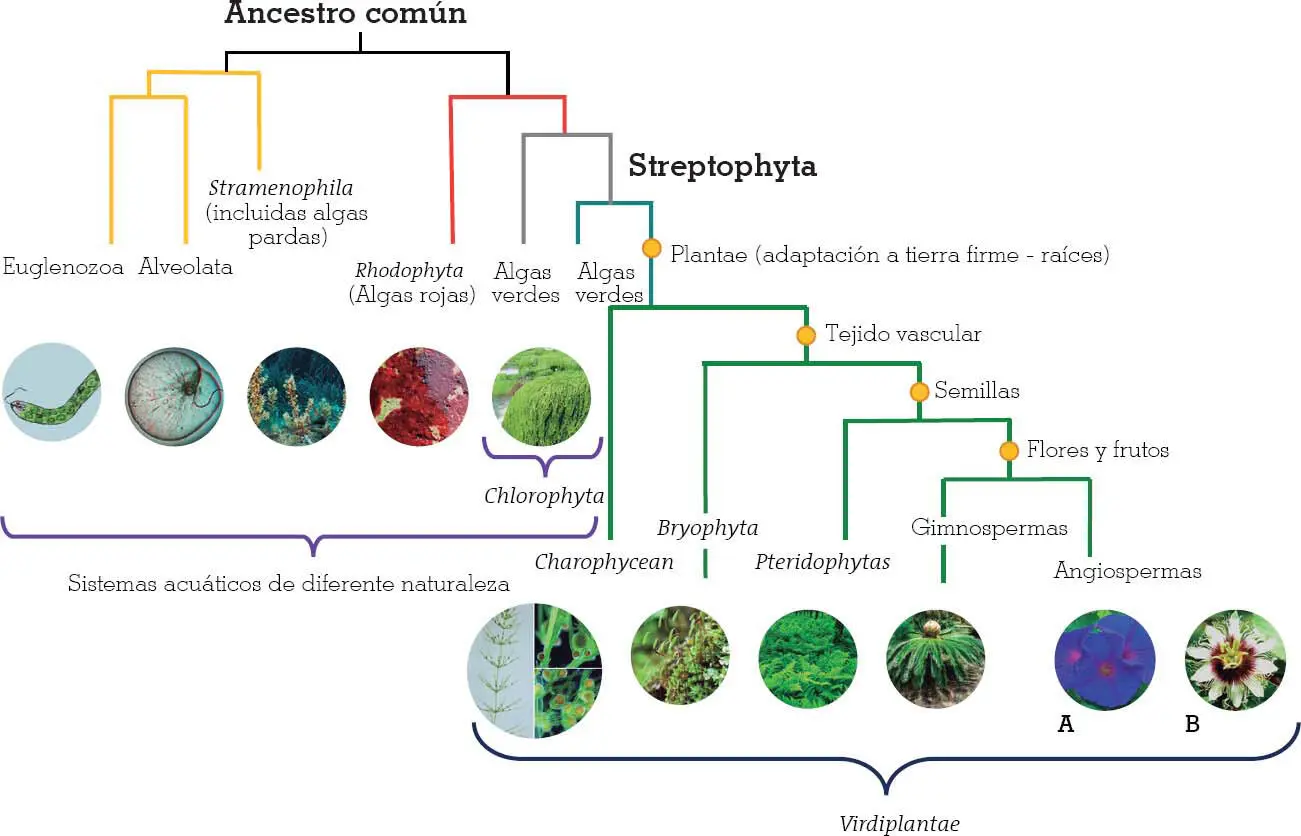

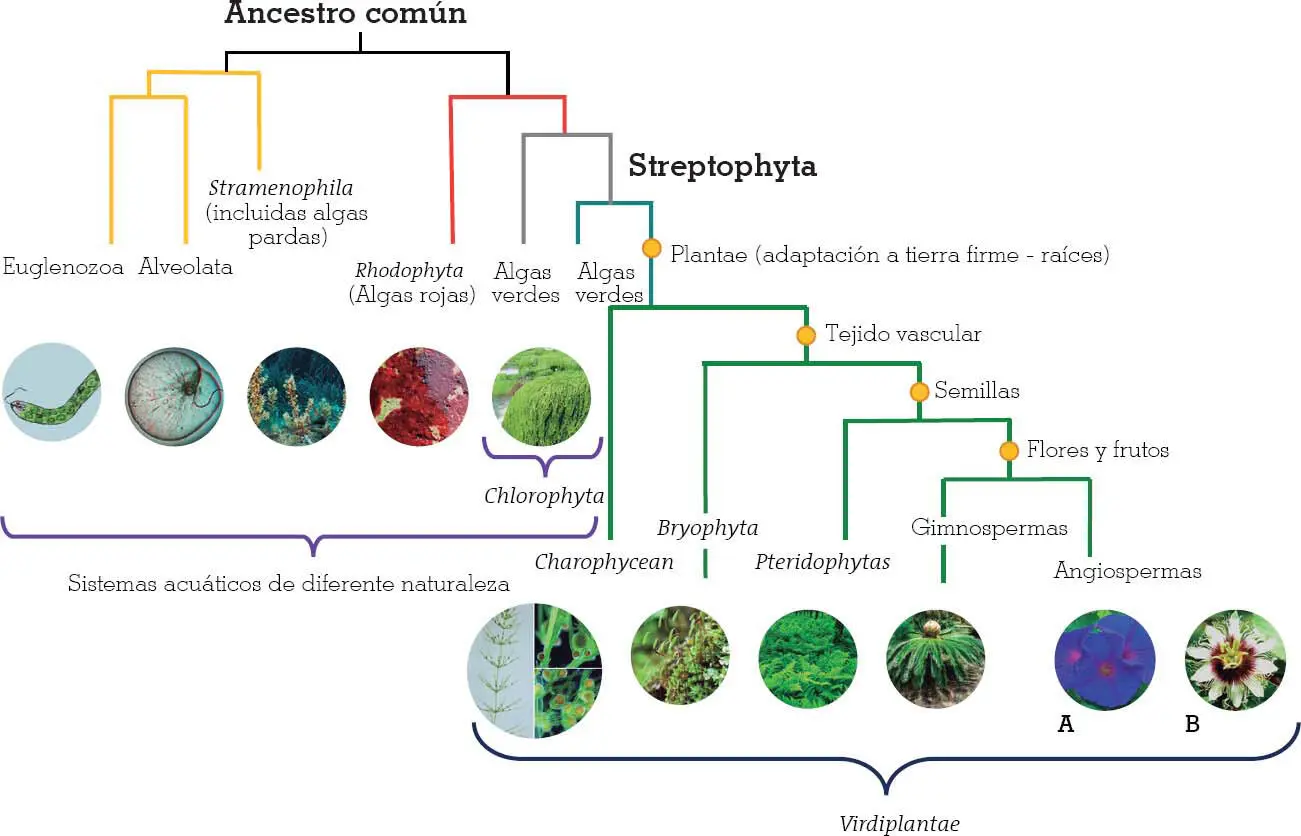

Las plantas tardan unos 200 millones de años más antes de salir a tierra firme, o sea que se produce un movimiento continuo de los animales entre el agua y la superficie terrestre para provisión de alimentos. Evolucionan a partir de las algas verdes unicelulares (Vázquez, 2014, p. 40). En la medida en que las necesidades del ambiente les exigen el desarrollo de estructuras especializadas, surgen órganos de anclaje rudimentarios inicialmente y luego aparecen raíces diferenciadas, hojas, tallos, semillas ( figura 1.3). La energía almacenada en la biomasa vegetal alcanza para nutrir a los grandes dinosaurios y ocurre el paraíso de la carne, que dura hasta su extinción, hace aproximadamente 65 millones de años, aparentemente causada por cambios atmosféricos en el clima que debilitaban estas especies, acelerada por el impacto de un meteorito gigante que levantó toneladas de polvo que bloquearon el sol, un enfriamiento brusco del planeta y una pérdida de la vegetación que les servía de base alimentaria (National Geographic, 2010, 2016; Sakamoto, Benton y Venditti, 2013, p. 5039; Than, 2017).

La desaparición de los dinosaurios, genera opciones para los mamíferos, que habitaban el planeta desde hace 200 millones de años, los pájaros, hace 150 millones de años y, en una época más avanzada, hace 100 millones de años, aparecen las flores y frutos con una explosión de colores, como preámbulo para asegurar la permanencia de las especies a través de semillas —gimnospermas y angiospermas— resultado de múltiples cruces intraespecíficos y aún interespecíficos que aseguran alimento para las diversas especies que evolucionan ligadas a ellas, como los humanos (Capra, 1998, pp. 245, 263). La biodiversidad y la cooperación, bajo distintas modalidades, son rasgos que se ensayan con mucha frecuencia en este periodo y aprendizajes que se sostienen hasta el presente, algunos de ellos expresados y otros guardados en el ADN silencioso de los organismos, del cual conocemos tan poco ( figuras 1.1y 1.3).

Figura 1.3.

Siguiendo el rastro de la colonización de la corteza terrestre por las plantas y los cambios en su organización celular.

Fuente: Gilbert (2003, p. 696). Elaborado e interpretado por Perea-Morera y Sánchez de Prager (2017).

1.1.3. El ser humano aparece en los últimos segundos de evolución planetaria

Cuando se examinan los inicios del Homo sapiens en la Tierra, la escala numérica se reduce de miles de millones a pocos millones de años: el Australopitechus afarensis está datado hace aproximadamente 4 millones de años, el Homo habilis hace 2 millones, H. erectus hace 1,6 millones y el H. sapiens plenamente evolucionado hace 100 000 años (Capra, 2003, p. 268). Algunos autores adaptando una escala de tiempo planetario de 24 horas, reducen su aparición a los últimos segundos de evolución planetaria: hace 100 000 años. Emergen en África y Asia, sumándose a la diversidad biológica ya existente e introduciendo lo biocultural como parte de lo biodiverso, a través de la lingüística, el arte y, posteriormente, de la agricultura, como se verá más adelante. En Europa, los registros del Homo sapiens datan de 40 000 años y hace 35 000 como diáspora sobreviviente en todo el planeta (Gangui, 2005, p. 240; Sánchez de Prager, Barrera et al., 2017, p. 255; Tattersall, 2014, p. 68). Por tanto, Sánchez de Prager, Barrera et al. (2017, p. 255) sustentan:

Читать дальше