»So – o – nu lesen Se't man selber vor?« sagte Liebermann.

Zille nahm das Blatt und las seinen Lebenslauf. Solche echten volkstümlichen Worte hatte die hochmögende Kameradschaft der Akademie wohl noch nie an dieser Stelle gehört. Aber die Professoren schüttelten nicht entrüstet den Kopf. Ihre Gesichter hellten sich auf. Stilles Lächeln glänzte in den Augen, in den Mundwinkeln. Das stille Vergnügen an dem »Frischen Ton«, wie er in dem feierlichen Sitzungssaal bisher unbekannt gewesen war, explodierte schließlich in einem laut schallenden Gelächter.

Aber Zille blieb ernst und las die letzten Sätze vor:

»– Jetzt bin ich sogar Mitglied der Akademie geworden. Dazu schreibe ich, was das Blatt ›Fridericus‹ sagt: ›Der Berliner Abortzeichner Heinrich Zille ist zum Mitglied der Akademie der Künste gewählt und als solches vom Kultusminister bestätigt worden. Verhülle, o Muse, dein Haupt!« (Siehe Bild 10.)

25. »Komm man, Kleene!« Westermeier und Lotte Werkmeister in einem Zille-Akt.

Nach dem Original zum 1. Mal veröffentlicht.

Diese Worte zündeten derart, dass die Mitglieder in stürmischem Beifall Zille umringten.

So unakademisch war wohl selten ein neues Mitglied begrüßt worden. Dann aber musste er als jüngster Akademiker, trotz seiner sechsundsechzig Jahre, die Blechbüchse in die Hand nehmen und die Stimmen für seine Wahl von Mitglied zu Mitglied einsammeln. Bei dieser Arbeit meinte er:

»Na, det jeht ja noch. Aber muss ick als Lehrling nu ooch den Schnaps for de andern holen?«

Die Sitzung wurde schleunigst aufgehoben – und woanders weitergetagt, wo es gemütlicher war als in der Akademie.

*

Viel Freude hatte Zille durch andere Folgen seiner Berühmtheit. Die Pfefferkuchen, die nach seinen Bildern hergestellt wurden (siehe Bild i und die diesem Kapitel beigefügten Abbildungen), brachten gewisse heimatliche Schwingungen ins Berliner Weihnachtsfest. Und die vielen Filmstücke, die unter Berufung auf Heinrich Zille über die Flimmer-Leinwand gingen, haben seinen Ruf ebenso ausgenutzt wie gefördert. Bei einigen hat er mit geholfen durch Szenenentwürfe und Figurinen. So z.bsp; B. beim Film vom fünften Stand. Das reizte ihn sogar zu einer Zeichnung, auf der viele seiner Typen vor einem Kintopp erschienen und sagten:

»Das sind wir ja alle!«

Manchen Schauspielern gaben diese Zillefilme auch Gelegenheit, sich erst richtig zu entfalten, mehr auf der Leinwand als auf der offenen Bühne zu zeigen. Heinrich George bewies eine tragische Wucht in dem von Carl Boese ausgezeichnet gestellten Film: »Kinder der Straße«, die man ihm bisher nicht zugetraut – und die man auch den Gestalten Zilles, dem Berliner Volk nicht zugetraut hatte. Aber es hat ganz gewiss auch seine tragische Größe in sich ...

So ist es auch zu verstehen, dass Zille in einem Bildchen (siehe Bild 3) einmal indirekt gegen die Filme sich äußerte – zugleich aber auch eine Anerkennung jenen Schauspielern aussprach, die seine Gestalten auf der Flimmerwand »geschoben« hatten.

Der Erfolg dieser Filme – sie mussten meist viele Wochen lang gespielt werden und waren in allen Filmtheatern Berlins und von ganz Norddeutschland zu sehen – bewies, wie echt die Zillekinder und -mädchens gespielt wurden – und wie berühmt Zille ist ....

*

Hat nun die Berühmtheit auch Zille manches von dem gebracht, was eben jeder Berühmte über sich ergehen lassen muss: Belästigung durch die Organe der Öffentlichkeit, Hineinströmen aller möglichen und unmöglichen Menschen in sein eigenes Heim, neugieriges Hineinstarren in sein Leben, in sein alltägliches Gehaben, in sein Tun und Lassen, Hineindrängen in sein innerstes Wollen und Nichtwollen – und nicht zum wenigsten auch das Hereinzerren seiner Persönlichkeit in die Öffentlichkeit und in den Vergnügungsrummel von Groß-Berlin (siehe den Zilleball und die herben Worte, die er im Kapitel von den Zillefesten über ihn sagt) – er hat sich gewiß mit diesen Unannehmlichkeiten abgefunden und ist gewiß froh darüber, dass er auch dort berühmt geworden ist, wohin ihn seine menschlich stets mitempfindende Künstlerseele gezogen hat:

Beim Volk, bei den Schichten, die in den dumpfen Winkeln und Mietskasernen wohnen. Von den Auswirkungen in diesen Kreisen mögen die Abschnitte »Zille in der Liebe des Volkes« und »Zille und seine Modelle« künden.

Aber nicht nur bei ihnen, denen er durch seine ungeschminkten Schilderungen gedient und geholfen hat, ist er berühmt geworden. Er wird auch weiter berühmt bleiben als jener Meister, der das Volk unserer Tage mit der größten Liebe dargestellt hat.

Der allgemeinen Beliebtheit, der Zille und seine Gestalten sich erfreuen konnten, verdankte er auch einige Anerkennungen, die nicht jedem Künstler dargebracht werden. Nicht nur in allen guten humoristischen Zeitschriften erschienen seine Blätter. Nicht nur wurden seine Bücher und Alben in vielen zehntausend Exemplaren verkauft – ja, manche Zillealben brachten es bis jetzt fast auf eine Auflage von nahezu einhunderttausend Stück. Die Popularität seiner Gestalten führte schließlich zur Einrichtung von Festen, die unter seinem Namen viele Tausende von Menschen in fröhlicher Ungebundenheit versammelten. Zuerst wurde Zille gebeten, sich an dem Karikaturistenball zu beteiligen. Groß war der Erfolg dieser Bälle, die bereits vor'm Kriege ihren Höhepunkt erreichten und die meistens in den Sälen des Admiralspalastes am Bahnhof Friedrichstraße ihren lustigen und bunten Balltrubel austoben ließen. Was Zille für diesen Ball bedeutete, möge ein Auszug aus der satirischen Festzeitung vom Karikaturistenball vom 17. Februar des Jahres 1912 erläutern:

»Der Kaiser bei Zille. Das große Interesse des höchsten Schutzherrn deutscher Kunst an modernen Karikaturen veranlasste eine Anfrage des Hofmarschallamtes bei dem Präservator deutscher Zeichenkunst Moritz Furunkel, von der ›L'Illustration Berlinoise‹, der einen Besuch bei dem mit dem Menzel-Preis ausgezeichneten Illustrator H. Zille vorschlug. Diesen Besuch hat der Kaiser vor einigen Tagen ausgeführt und wir geben nachstehend eine Schilderung unseres Hofberichterstatters Alfred Holzkopp über das historische Ereignis:

Punkt 5 Uhr rollte das Hofauto in der Mulackstraße vor das primitive Kelleratelier, in dem der Meister hauste. Der Kaiser wurde zunächst von zwölf weißgescheuerten Ehrenjungfrauen empfangen, die ihm ein Bukett überreichten. Nachdem er hierauf mit Taucherhelm und Sauerstoffapparat ausgerüstet worden war, betrat er die mit Zillescher Eleganz ausgestatteten Kellerräume und besichtigte eingehend die ausliegenden Zeichnungen. Der Kaiser bestellte nun noch einige Entwürfe zu Kadiner Kacheln, und nachdem er aus der Hand des Meister Zille noch eine echte Berliner ›Weiße mit Strippe‹ kredenzt erhalten hatte, fuhr er hochbefriedigt ins Schloß zurück.«

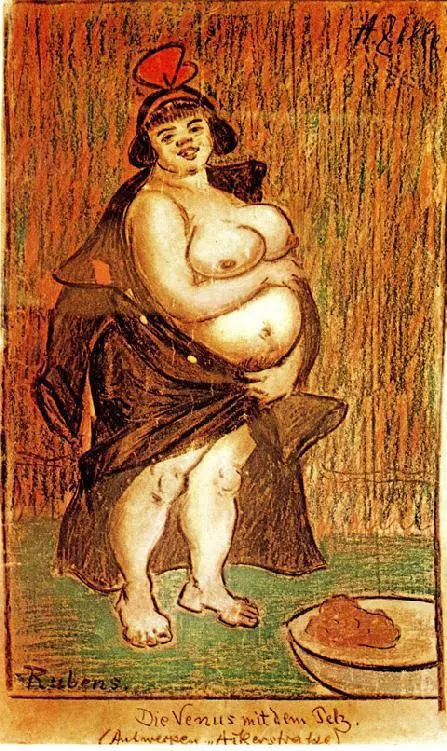

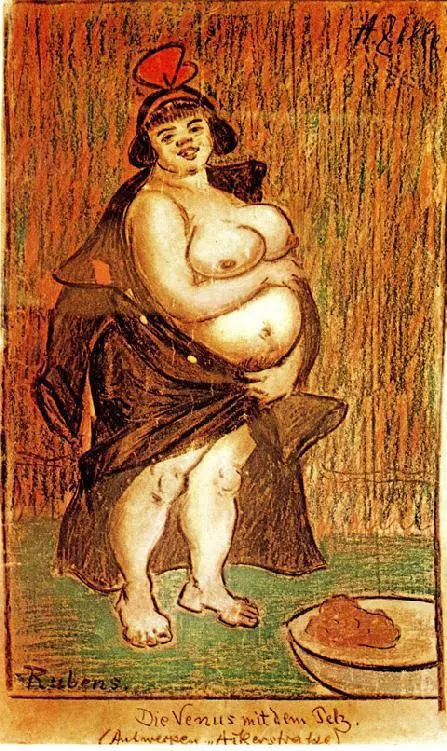

26. Venus im Pelz. Parodie nach dem gleichnamigen Bild von Rubens.

Aus einer Einladung zum Karikaturistenball 1925.

In der Wintertanzzeit 1924–1925 wurde dann im Großen Schauspielhaus der ›Hofball bei Zille‹ veranstaltet. Ein kleines Stück von Hans Brennert unter gleichem Namen brachte sehr hübsch und eindringlich einen Teil vom Zillemilljöh und von Zillegestalten auf die Bühne. Die Dekoration gab ein echtes Stück Alt-Berlin wieder. Die Szenenbeschreibung sei deshalb hier nach dem Entwurf von Brennert mitgeteilt:

Читать дальше