Título original: Наши

© 1983 Serguéi Dovlátov

All rights reserved

© 2008, 2019 Ricardo San Vicente

por la traducción original y el epílogo

© 2019 Tania Mikhelson y Alfonso Mtnez. Galilea

por la edición revisada

© 2019 Tania Mikhelson por el texto incluido en apéndice

© 2019 José Quintanar por las ilustraciones de cubierta

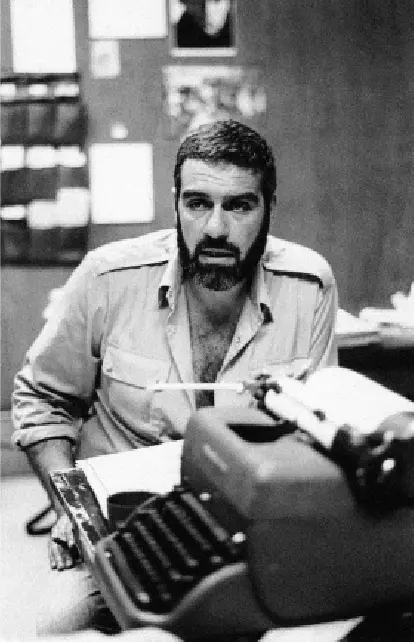

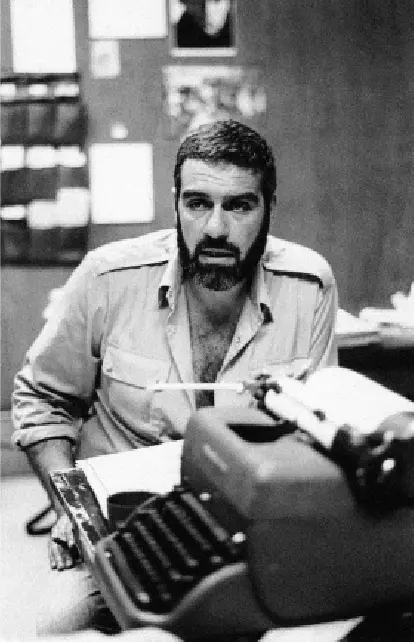

© 1980 Nina Alovert por el retrato del autor

© 2019 Fulgencio Pimentel en español para todo el mundo

www.fulgenciopimentel.com

ISBN de la edición en papel: 978-84-17617-32-5

ISBN digital: 978-84-17617-547

Primera edición: septiembre de 2019

Editor: César Sánchez

Editores adjuntos: Joana Carro y Alberto Gª Marcos

Comunicación: Isabel Bellido

prensa@fulgenciopimentel.com

Contenido

capítulo i

capítulo ii

capítulo iii

capítulo iv

capítulo v

capítulo vi

capítulo vii

capítulo viii

capítulo ix

capítulo x

capítulo xi

capítulo xii

capítulo xiii Conclusión

a modo de epílogo, con un largo epígrafe

¿quiénes son los nuestros?

Nuestro bisabuelo Moiséi era un campesino de la aldea Sújovo. Un judío campesino es una combinación bastante rara, he de señalar. Pero en el Extremo Oriente sucedían cosas así.

Su hijo Isaak se trasladó a la ciudad. Es decir, se restableció el curso natural de los acontecimientos.

Primero vivió en Jarbín, que fue donde nació mi padre. Luego, Isaak se instaló en una de las calles principales de Vladivostok.

Al principio, mi abuelo arregló relojes y todo género de utensilios domésticos. Después se dedicó a la tipografía. Fue algo así como un compaginador. Y al cabo de dos años se hizo con un colmado en la Svetlanka.

Al lado se encontraba Néctar-Bálsamo, la tasca de Zamaráyev. Mi abuelo visitaba a menudo a Zamaráyev. Los amigos bebían y charlaban de temas filosóficos. Luego iban a tomar algo al colmado del abuelo. Y después regresaban a la tasca de Zamaráyev…

—Eres un buen tipo —repetía Zamaráyev—, aun siendo judío.

—Solo lo soy por parte de padre —replicaba el abuelo—. ¡Por la de mi madre, soy holandio!

—¡Fíjate tú! —expresaba su aprobación Zamaráyev.

Al cabo de un año se habían bebido la tasca y se habían comido la taberna. Zamaráyev, que era ya viejo, se marchó a vivir con sus hijos a Ekaterinburgo. Mi abuelo, en cambio, se fue al frente. Había comenzado la guerra contra el Japón.

En uno de los pases de revista de las tropas, el zar se fijó en él. El abuelo medía cerca de dos metros quince de estatura. Podía meterse una manzana entera en la boca. Los bigotes le llegaban a los galones.

El soberano se acercó al abuelo. Y luego, con una sonrisa, le clavó un dedo en el pecho.

Lo trasladaron al instante a la Guardia. Era prácticamente el único semita allí. Lo inscribieron en una batería de artillería.

Si los caballos no podían más, era mi abuelo quien arrastraba el cañón por el pantano.

En cierta ocasión su batería participó en un asalto. Mi abuelo se lanzó al ataque. Las piezas debían cubrir con su fuego a los atacantes. Pero los cañones callaban. Como se supo más tarde, la espalda de mi abuelo impedía ver las fortificaciones enemigas.

Del frente, el abuelo se trajo un fusil y varias medallas. Cuentan que hasta le dieron la Cruz de San Jorge.

Anduvo de juerga una semana. Luego se colocó de maître d’hôtel en el restaurante Edén. En cierta ocasión se las tuvo con un camarero poco hábil. Le pegó un grito. Y descargó un puñetazo sobre una mesa. El puño se incrustó en el cajón de la mesa.

Al abuelo le disgustaba el desorden. Por ejemplo, la Revolución no fue de su agrado. Más aún, obstaculizó su curso. La cosa fue así.

Las masas de los suburbios se lanzaban hacia el centro de la ciudad. El abuelo pensó que lo que tenía delante era un pogromo. Sacó el fusil y se subió al tejado. Cuando las masas se acercaron, el abuelo comenzó a disparar. Se convirtió en el único habitante de Vladivostok que se enfrentaba a la Revolución. No obstante, la Revolución triunfó. Las masas siguieron su camino hacia el centro por los callejones.

Después de la Revolución, mi abuelo recobró la calma. Se convirtió de nuevo en un humilde artesano. Solo de vez en cuando se hacía notar. Sin ir más lejos, en una ocasión hundió la reputación de la casa norteamericana Merher, Merher and Co…

A través de Japón, la compañía americana había hecho traer unas camas plegables. Aunque las empezaron a llamar así mucho más tarde. Por entonces eran toda una novedad. Las denominaban «magic beds».

Aquellas camas plegables tenían un aspecto casi idéntico al actual. Un pedazo de lona de colorines, unos muelles y un bastidor de aluminio…

Mi abuelo, hombre de ideas avanzadas, se dirigió al centro comercial.

La cama se encontraba expuesta sobre una tarima.

—¡Contemplen esta novedad de nuestra casa americana! —gritaba el vendedor—. ¡El sueño de todo soltero! ¡Insustituible en los viajes! ¡El colmo del confort y del placer! ¡¿Quiere probarla usted mismo?!

—Sí —dijo el abuelo—. Quiero.

Se quitó las botas sin desatarse los cordones y se acostó en la cama.

Se oyó un crujido, cantaron los muelles. El abuelo apareció en el suelo.

El vendedor, sonriendo imperturbable, desplegó otra cama.

Se repitieron los crujidos. El abuelo soltó un sordo improperio y se frotó la espalda.

El vendedor colocó la tercera cama plegable.

En esta ocasión, los muelles aguantaron, pero las patas de aluminio se doblaron silenciosamente. El abuelo aterrizó con suavidad. Al poco rato el local se llenó de camas mágicas retorcidas. Trizas de lona de colorines colgaban por todas partes; los armazones retorcidos emitían pálidos destellos.

Después de regatear cierta compensación, el abuelo se compró un bocadillo y abandonó el lugar.

Pero la reputación de la casa americana quedó por los suelos. En lo sucesivo, la casa Merher, Merher and Co. se dedicó a vender arañas de cristal…

El abuelo Isaak comía mucho. No cortaba las barras de pan a lo ancho, sino a lo largo. Cuando alguien lo invitaba a comer, la abuela Raísa no dejaba de sonrojarse. Antes de acudir al convite, el abuelo comía en casa. Pero tampoco eso bastaba. El hombre doblaba las rebanadas de pan por la mitad. Bebía vodka en las copas del agua de soda. Al llegar los postres pedía que no retiraran los platos. Y al volver a casa cenaba aliviado…

El abuelo tuvo tres hijos. El pequeño, Leopold, se fue siendo muy joven a China. Y de allí se trasladó a Bélgica. Pero él tendrá su propio relato.

A los mayores, Mijaíl y Donat, les atraía el arte. Abandonaron la provinciana Vladivostok y se instalaron en Leningrado. Hasta allí los siguieron el abuelo y la abuela.

Читать дальше