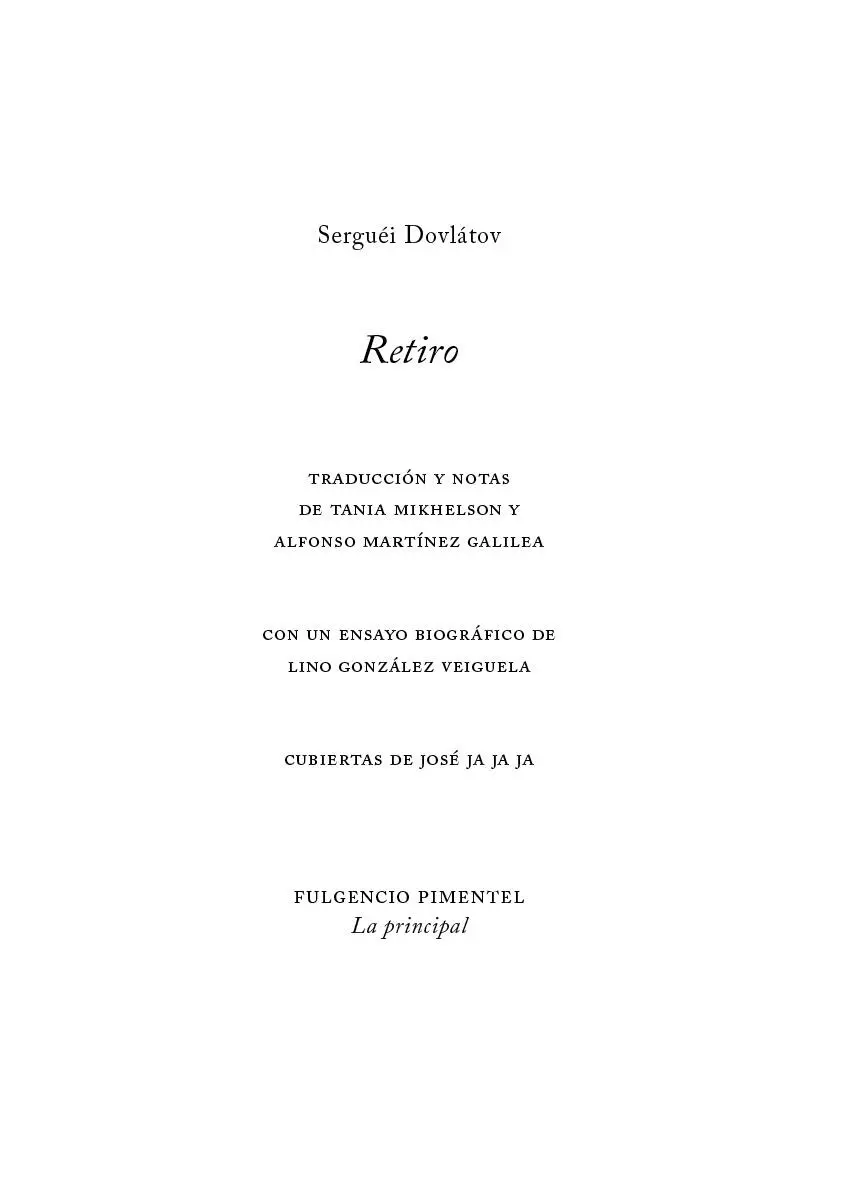

Título original: Заповедник—Zapovednik

© 1983 Serguéi Dovlátov

All rights reserved

© 2017 Tania Mikhelson y Alfonso Martínez Galilea

por la traducción y las notas

© 2016 Lino González Veiguela por la nota biográfica del autor

© 2017 José Jajaja por las ilustraciones de cubierta

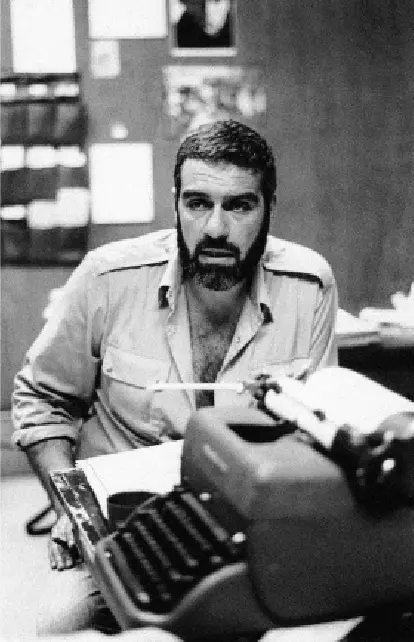

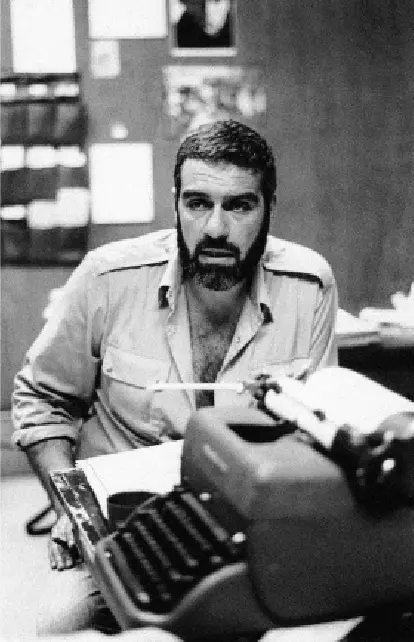

© 1980 Nina Alovert por el retrato del autor

© 2017 Fulgencio Pimentel por la presente edición

www.fulgenciopimentel.com

Primera edición: febrero de 2017

Editor: César Sánchez

Editores adjuntos: Joana Carro y Alberto Gª Marcos

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

ISBN de la edición impresa: 978-84-16167-59-3

ISBN de la edición digital: 978-84-17617-62-2

El editor desea expresar su agradecimiento a Alexandr Florenski, Katherine Dovlátov, Elena Dovlátova, Marta Ramoneda, Luis Solano, Nacho García y Tania Terror.

Índice

Retiro

Nota biográfica

Nota a la traducción

A mi mujer, que tenía razón.

A mediodía llegamos a Luga. Nos detuvimos en la plaza de la estación. La guía cambió su tono sublime por uno algo más terrenal:

—Ahí, a la izquierda, está el área de servicios…

Mi vecino se levantó interesado:

—¿A qué se refiere? ¿Al retrete?

El individuo había venido torturándome durante todo el viaje: «¿Agente blanqueador de tres letras?… ¿Artirodáctilo al borde de la extinción?… ¿Esquiador de origen austriaco?…».

Los turistas salieron a la plaza inundada de luz. El conductor cerró la puerta y se puso en cuclillas junto al radiador.

La estación… Un edificio amarillento y sucio, con columnas, un reloj, unas letras parpadeantes de neón descoloridas por el sol…

Crucé el vestíbulo, donde había un puesto de periódicos y unos macizos contenedores de cemento. Descubrí la cantina por pura intuición.

—Persónense ante el camarero —indicó la cajera con desinterés.

Un sacacorchos se balanceaba sobre su busto abatido.

Me senté junto a la puerta. Un camarero con enormes patillas de fieltro apareció algo después.

—¿Qué desea?

—Deseo —le dije— que todo el mundo sea bondadoso, modesto y amable.

El camarero, seguramente harto de la inagotable diversidad de la vida, guardó silencio.

—Deseo cien gramos de vodka, una cerveza y dos bocadillos.

—¿De qué?

—De mortadela, mismamente.

Saqué los cigarrillos y me puse a fumar. Las manos me temblaban de manera indecente. «A ver si no se me cae el vaso…». Para acabar de arreglarlo se instalaron a mi lado dos damas de aspecto distinguido. Parecían de nuestro mismo autobús.

El camarero trajo una garrafita, una botella y dos bombones.

—Los bocadillos se han acabado —dijo en un tono impostadamente trágico.

Pagué la cuenta. Tomé el vaso y volví a dejarlo en la mesa al instante. Las manos me temblaban como a un epiléptico. Las viejas me examinaron con aprensión. Traté de esbozar una sonrisa:

—Mírenme con cariño…

Las viejas se estremecieron y cambiaron de mesa. Oí algunas observaciones críticas poco articuladas.

«Qué se jodan», pensé. Apuré el vaso, sujetándolo con ambas manos. Luego desenvolví aparatosamente uno de los bombones.

Empecé a sentirme mejor. Una engañosa sensación de bienestar pareció brotar en mi interior. Me guardé la botella de cerveza en el bolsillo. Luego me levanté casi tirando la silla. O para ser más precisos, el taburete de aluminio. Las viejas seguían examinándome, cada vez más asustadas.

Salí a la plaza. La verja del jardín estaba cubierta con unas planchas de tableros combados. Los diagramas auguraban una excelente provisión de carne, lana, huevos y demás artículos íntimos en un futuro no muy lejano.

Los hombres fumaban cerca del autobús. Las mujeres se acomodaban, alborotadas. La guía saboreaba un helado a la sombra. Me dirigí a ella:

—¿Qué le parece si nos presentamos?…

—Aurora —dijo, tendiéndome una mano pringosa.

—Como el acorazado. Qué asombrosa coincidencia —dije—. Yo me llamo Crepúsculo. Como el submarino nuclear.

La muchacha no pareció molestarse.

—Todo el mundo hace chistes con mi nombre, estoy acostumbrada… ¿Le pasa algo? Está rojo.

—Le aseguro que lo estoy solo por fuera. Por dentro soy demócrata constitucional.

—En serio, ¿se encuentra mal?

—Bebo en exceso… ¿Le apetece una cerveza?

—¿Por qué bebe? — preguntó.

¿Qué le iba a decir?

—Es un secreto —balbuceé—. Una especie de enigma.

—¿Ha decidido trabajar una temporada en la reserva?

—Así es.

—Me di cuenta enseguida.

—¿No me irá a decir que tengo pinta de filólogo?

—Iba acompañado por Mitrofánov, un especialista en Pushkin, un erudito. ¿Lo conoce usted bien?

—Mantengo ciertas relaciones… —respondí— con su lado oscuro.

—¿Cómo?

—Nada, no tiene importancia.

—Lea a Gordin, Shchiógolev, Tsiavlóvskaya… Las memorias de Kern1… Y algún folleto divulgativo sobre los perniciosos efectos del alcohol.

—Verá usted, he leído muchísimo sobre los perniciosos efectos del alcohol… Así que he decidido dejarlo. Para siempre. Dejar de leer, quiero decir…

—No se puede hablar con usted.

El chófer miró en nuestra dirección. Los excursionistas ocuparon sus asientos.

Aurora acabó con el helado y se limpió los dedos.

—En verano —dijo ella— la paga es buena. Mitrofánov gana cerca de doscientos rublos.

—Que son doscientos rublos más de lo que se merece…

—¡Ah, encima es usted malo!

—Y cómo no serlo…

El chófer tocó el claxon dos veces.

—Vamos —dijo Aurora.

El autobús, un confortable modelo salido de las factorías de Lvov, estaba abarrotado. Los asientos de calicó abrasaban. Los visillos amarillentos hacían más intensa la sensación de bochorno.

Me dediqué a hojear los diarios de Alekséi Vulf2. Se hablaba de Pushkin en tono amistoso, a veces condescendiente. Siempre ocurre lo mismo: la excesiva cercanía impide valorar adecuadamente las cosas. A todos nos parece evidente que los genios deben tener amigos, pero ¿quién va a pensar que su amigo es un genio?

Me adormilé. En la duermevela me pareció oír algunos chismorreos sobre la madre de Ryléyev3…

Me despertaron al entrar en Pskov. Los muros recién estucados del kremlin solo me produjeron fastidio. Sobre el arco central los diseñadores habían colocado un emblema de forja, feo, de aspecto báltico. El kremlin parecía una maqueta de tamaño desproporcionado.

Había una agencia de viajes local en uno de los laterales. Aurora consiguió certificar algunos papeles y nos llevaron al Hera, el restaurante más elegante del pueblo.

Me encontraba dubitativo: ¿seguir dándole o parar? Si seguía, al día siguiente estaría deshecho. Tampoco tenía ganas de comer… Dirigí mis pasos hacia la avenida. Los tilos susurraban oscura y pesadamente. Hace tiempo que tengo esta convicción: no hay más que quedarse pensativo un instante para recordar algo triste. La última conversación con la mujer de uno, por ejemplo…

Читать дальше