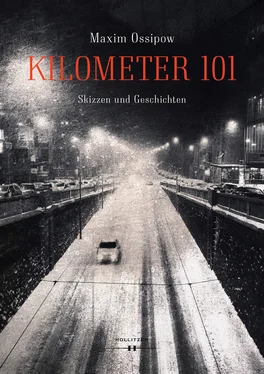

So hat das begonnen: Vor zweieinhalb Jahren näherte ich mich an einem späten grauen Aprilmorgen der Stadt N. Ich hatte ein Köfferchen mit einem Herzultraschallgerät und einer Menge medizinischer Kleinigkeiten. Dutzende, Hunderte Male war ich über diese Straße gefahren, aber einen solchen Triumph hatte ich noch nie empfunden. Die traurige Schönheit des frühen Frühlings, die armen Holz- und reichen Ziegelsteinhäuser, sogar die kaputte rutschige Straße, alles erfreute mich. Ich wollte rufen: „Bürger, öffnet eure Herzen!“ Eine grundlegende Freude an der ärztlichen Tätigkeit hatte ich vorher nicht gekannt, denn sie hatte immer noch ein anderes Ziel gehabt: zu lernen, dem Professor zu gefallen, die Dissertation zu verteidigen, Material für das Buch zu sammeln.

Meine neuen Mitarbeiter nahmen mich freundlich auf. Ich erhielt ein Sprechzimmer, bescheiden, aber für mich allein. Man gab mir eine Liege, zwei Stühle und einen Tisch mit einem Bein. Die anderen Beine waren abgegangen, dieses aber war festgewachsen, so dass ich beim Schlosser eine Axt ausleihen musste, um es zu amputieren. Die zerfetzten Wände überdeckte ich mit einem Vorrat von Spickzetteln mit der Dosis der Medikamente und ihren Preisen, über das größte Loch klebte ich eine politische Weltkarte. Die Krankenschwester fragte schüchtern, ob eine Karte des Kreises nicht nützlicher sei (sie hatte natürlich recht), ich antwortete hochnäsig, ich hätte eine Karte mit den Sternen gesucht, denn dahin reichten meine Bestrebungen, aber nicht gefunden.

Als Erstes werden den Konsultanten gesellschaftlich bedeutende Menschen vorgestellt, die nicht unbedingt krank sind, und noch davor – Querulanten. Meine erste Patientin war die siebzigjährige Anna Grigorjewna, sie hatte sich bei Putin über die schlechte medizinische Behandlung, über Armut und Einsamkeit beschwert und einen Brief an den Kreml geschrieben. Die Administration des Präsidenten schickte ein Fax an das Krankenhaus: Klären! Anna Grigorjewna sei nicht ganz bei Trost – da hatte sie den Richtigen gefunden, um sich zu beschweren. Ich erklärte ihr in so ruhigem Ton, wie ich konnte, Wladimir Wladimirowitsch habe mich geschickt, und wies sie an, sich auszuziehen. Die Alte war wirklich krank und medizinisch unversorgt, aber nicht verrückt, sondern nur bekümmert. Um die Seelen unserer Patienten müssen wir uns nur bei denen sorgen, die zu wenig Serotonin haben. „Wie viel Geld können Sie für Medikamente aufbringen?“, fragte ich Anna Grigorjewna. Es stellt sich heraus, im Moment gar keins, sie hatte sich mit Grieß eingedeckt, die Pension kam erst in zehn Tagen. „Wieso Depression? Das ist einfach Traurigkeit“, pflegte unser Psychiatrielehrer am Institut zu sagen. Ich sah die Preise der von mir verschriebenen Medikamente durch und erklärte: „Wladimir Wladimirowitsch hat mich gebeten, Ihnen hundertfünfzig Rubel zu überreichen.“

Dann arbeitete ich den ganzen Tag, und abends kamen die Chirurgen zu mir: „Bist du von allen guten Geistern verlassen, so zu schuften! Selbst die tadschikischen Gastarbeiter arbeiten hier nicht so.“ Und wir machten uns auf den Weg, um meinen ersten Arbeitstag zu feiern. „Jetzt erkundigen wir uns erst mal, ob die regionale Verkehrspolizei heute Dienst hat“, sagten die Chirurgen und riefen irgendwo an. „Sie können ruhig losfahren, meine Herrn Doktoren“, versicherte man uns vom anderen Ende der Leitung. Ich bat, mir die Geheimnummer mitzuteilen. „Merk dir“, antworteten die Chirurgen, „911.“

Ich half Patienten nicht ein weiteres Mal mit Geld aus, aber Anna Grigorjewna kam ein Jahr später zu mir – sich verabschieden, ihr Bruder nahm sie nach Simferopol zu sich, und sie gab mir die hundertfünfzig Rubel zurück.

„Rauscht, ihr Frühlingseichenwälder, / Flieder, blüh! und sprieße, Gras! / Schuld hat keiner, recht hat jeder / Diesen segensreichen Tag!“ – so die Emotion à la Igor Sewerjanin an meinem ersten Arbeitstag. Ich glaube, sie erhellt auch jetzt meine Existenz.

Natürlich gab es seit dieser Zeit viel Schweres und Dunkles, du wachst um fünf auf, liegst schlaflos, wahrscheinlich weil bei dir selbst das Serotonin zu Ende ist (um sich freuen zu können, muss man lebendig sein), und da kommt – höchst gelegen – ein Anruf aus dem Krankenhaus – losfahren! Kälte, Nebel, in zehn Minuten läufst du schon ins Sprechzimmer, steckst die Gabel in die Steckdose, alles dröhnt, ziehst den Kittel an, siehst in das Leinwand-Dunkel vor dem Fenster und sagst dir: 1) besser wird es nicht werden, 2) das ist eben das Glück.

September 2007

Unösterliche Freude

Chefarzt zu sein ist schwierig. Erstens musst du Leute anleiten, und das ist unangenehm, besonders für einen feinfühligen Menschen und besonders in einem Kreiskrankenhaus, wo kaum jemand für diesen Posten zur Verfügung steht. Zweitens gibt es im Krankenhaus diverse Vorfälle: Patienten stecken die Matratzen mit Zigarettenkippen in Brand, springen aus dem Fenster, beklauen die Schwestern, schreiben Beschwerden, sterben. Das Dach ist nicht dicht, die Rohre sind verstopft, das Licht fällt aus. Drittens, die Spielregeln ändern sich, du musst dich so anpassen, dass Mitarbeiter und Patienten möglichst wenig in Mitleidenschaft gezogen werden – sowohl durch die Verschlechterungen als auch durch die Verbesserungen. Viertens musst du dich mit der Obrigkeit auseinandersetzen und mit Feuerwehrleuten, der staatlichen Hygieneaufsicht und der staatlichen Drogenkontrolle. Daneben darf man nicht das Wesentliche vergessen: Ein Krankenhaus wie ein Unternehmen leitend, darf man niemals aus dem Blick verlieren, dass es nicht nur ein Unternehmen ist, nicht nur ein wirtschaftendes Subjekt.

Unsere Chefärztin, eine Frau von sechsundfünfzig Jahren, möchte Verbesserungen und nicht nur vom Staat diktierte Änderungen. Deshalb hat sie Unannehmlichkeiten, eine von ihnen hat vor kurzem die Aufmerksamkeit ganz Russlands erregt. Wir, drei Ärzte und einige Förderer des Krankenhauses, versuchten zu helfen – ihr und uns selbst. Als Teilnehmer der Ereignisse fühle ich mich berufen, zu erzählen, was geschehen ist.

1.

Am Freitag, den 29. Februar, eröffneten wir die kardiologische Abteilung (eine neue, für mehrere Kreise), und schon am nächsten Arbeitstag, einem Montag, wurde die Chefärztin ohne Begründung entlassen. Zur morgendlichen Konferenz kam der verkaterte Vertreter des Polizeimeisters und verlas einen Befehl. In den Zeitungen, in Radio, Fernsehen und Internet begann ein Aufruhr – initiiert wurde er von unseren Freunden, und er schwelte weiter. Am Dienstag erhielten wir eine Verordnung von der Miliz, die Kopien finanzieller Unterlagen herauszugeben – auf diese Weise erfuhren wir von einem durch uns begangenen Betrug besonders großen Ausmaßes. Die Angst vor einem Strafprozess löste sich schnell auf: Das an uns gesandte Papier erwies sich als Fälschung. Die entscheidende Rolle spielte die Regierungszeitung: Für den Donnerstag vereinbarten wir ein Treffen mit einer Bedeutenden Persönlichkeit. Ohne Frauenkleider anzulegen, machte ich mich mit einem von einem Förderer zur Verfügung gestellten Panzerwagen nach Moskau auf.

Ich will das Gespräch mit der Bedeutenden Persönlichkeit nicht in allen Einzelheiten beschreiben, ich kann nur sagen, dass die Position eines Kardiologen in einem Kreiskrankenhaus (tiefer kann man auf der Karriereleiter nicht sinken) sich als äußerst vorteilhaft erwies. Ich erzählte von der Chefärztin: Sie ist ehrlich und, was die Hauptsache ist, sie identifiziert sich mit den Ärzten und nicht mit der Obrigkeit – „Schließlich waren wir es, die den Soundso gerettet haben!“ Das Ergebnis ist bekannt: Dem Polizeimeister wurde der Rücktritt nahegelegt, über sein und der Chefärztin berufliches Schicksal sollte die Kreisversammlung der Abgeordneten entscheiden – selbst die Bedeutende Persönlichkeit kann nämlich einen demokratisch gewählten Polizeimeister nicht absetzen.

Читать дальше