März 2007

Es könnte schlimmer sein

„Arbeit, wie auch Liebe, davon kann man nicht genug kriegen“, sagte Vater Ilja Schmain einmal, der ebenfalls in unserer Stadt lebte (und diente). „Nun los, versuchen wir’s: das Steuer linkisch wenden / Wir um, und mag’s auch knirschen sehr!“

Ein weiteres halbes Jahr ist vergangen, vieles hat sich äußerlich zum Besseren verändert, aber die Verzweiflung überkommt einen zeitweise mit der früheren Wucht: Wenn es nur um die Verpflanzung neuer Organe, ein künstliches Herz oder eine andere Revolution in der Medizin ginge, aber nein, es geht um gewöhnliche Dinge, die mit schrecklicher Mühe und durch Zufall gelingen. „O, Lord, deliver me from the man of excellent intentions and impure heart“, könnten unsere Feinde sagen, wenn sie Eliots „Die hohlen Männer“ gelesen hätten. Ich verstehe: Sie haben auf die Schwätzer mit unreinen Händen und Absichten gehört. Der Tatkräftige ist verdächtig, den mitfühlenden Beobachter kann man entschieden besser verstehen.

Aber der Traum zeigte Wirkung. Durch ihn, nur durch den Traum bekommen wir Apparate und Medikamente und anderes für die Arbeit Notwendige. Die Freundschaft – ein nur in diesem Sinn russisches Phänomen der Intelligenz – funktioniert, und jetzt haben wir fast alles, um zurechtzukommen. Also versuchen wir’s.

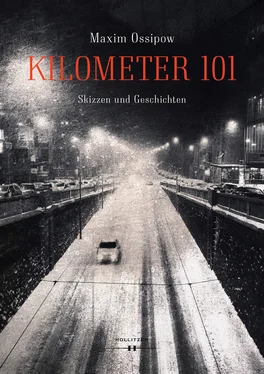

Um zum Leben, nicht zum abstrakten des Volks, sondern zum eigenen Leben vorzudringen, braucht man Raum, in Moskau reicht er nicht aus. „Diese Stadt habe ich drangegeben“, sagt mein Bekannter, ein Künstler. In Moskau hat alles kein menschliches Maß, und es ist auch nicht wie in einer riesigen Kathedrale, im Gegenteil. Wenn man etwas zu tun hat, ist es sehr viel besser, in der Provinz zu leben. Zur Arbeit: zwei Minuten, und wenn man sich beeilen muss, anderthalb. In einer winterlichen Mondnacht ist alles im Umkreis weit zu sehen, und Jahreszeiten gibt es im mittleren Streifen Russlands weit mehr als vier. Die Hauptsache, die das Leben des Provinzlers vergiftet, ist die Ausweglosigkeit. Die Sicht aus dem Fenster bleibt unverändert bis ans Ende deiner Tage, der Platz auf dem Friedhof, wo du liegen wirst, ist bekannt, es gibt keinen Ausweg. Wenn du das Leben in der Großstadt nicht ausprobiert hast, kannst du keinen Trost in dieser Beständigkeit finden. Gut, dass die Beerdigungsprozessionen verschwunden sind, die einen in der Kindheit so erschreckten: Sie trugen den offenen Sarg durch die Stadt, und die Bläser spielten mehr schlecht als recht Chopin.

Der Umzug aus der Provinz nach Moskau ist eine natürliche und richtige Angelegenheit und hat Massencharakter: In unserer Stadt gibt es fast keine Bewohner zwischen zwanzig und vierzig, außer denen, die mitten auf der Straße mit einem Bier stehen. Der Umzug aus Moskau in die Provinz dagegen ist individuell, schwer nachzuahmen, ein Manko, wenn man es mit den Augen eines westlichen Menschen betrachtet, für den ein Marginaler meist ein Loser ist.

Der Blick von außen auf Moskau greift alle möglichen Details heraus: Je näher wir ihm kommen, desto mehr schrumpft der Abstand von der Straße, wo die Männer pinkeln (das ist nicht mehr „der an die wand pisset“ aus dem Alten Testament): warum sich schämen – keiner kennt keinen, alle sind fremd. Aus der Ferne erscheint Moskau wie ein gigantischer Polyp (so verschönern sie Moskau!), mit stellenweise bösartigen Auswüchsen. Bei näherem Hinsehen aber finden sich dort Menschen, die bereit sind, Zeit, Geld und Kräfte zu opfern, um unser Krankenhaus so einzurichten, wie wir es uns gedacht hatten.

Auf alle Knöpfe nacheinander zu drücken, war ein Fehler: Unser ruhiges und stilles Leben wurde schlagartig zerstört, Gottseligkeit und Ehrbarkeit verschwanden. Alles begann mit den Reden eines progressiven Journalisten. „In Russland“, sagt er, „ist alles besser, als es scheint.“ Aha, good to know. Er lächelt, er und ich sind die Elite. Jetzt wird uns der Staat unterstützen. Und die Beamten kamen zu uns in die Stadt gefahren – zu ungebetenen Kontrolluntersuchungen (wie kann sich der Staat anders in Friedenszeiten melden?) und Konsultationen.

Die Obrigkeit hatte aus irgendeinem Grund beschlossen, dass, wenn es etwas nicht im Regionalkrankenhaus gibt, es auch bei uns nicht vorhanden sein kann (Der Minister zu mir: „Ich nehme dich ins Regionalkrankenhaus!“). Die kleinen Chefs, muss man sagen, sind dazu noch sehr ungepflegt, sehen hässlich aus. Was haben diese Jungs in ihrer Kindheit gemacht: Tiere gequält, waren Oberfeldwebel in der Armee? Die Krone der Evolution – eine besondere biologische Spezies, völlig desinteressiert an einem Lebensinhalt. Wort, Blick, Händedruck: alles sinnlos. Die Beamten, besonders die mickerigen, gehen davon aus, dass es kein größeres Glück gäbe, als ihren Platz einzunehmen. In dieser schizophrenen Fantasiewelt wird über nicht existente Dinge gesprochen, die aber durch die Kraft der Gespräche eine dämonische Halbexistenz annehmen. Eins ist jetzt gut – die verfluchte Ideologie ist weg (auf dem Lenindenkmal ist mit Kohle geschrieben: „Mischa, das ist Lenin“, niemand wischt es ab), über meine Gedanken wollen sie nicht bestimmen.

Ein großer Bonze (mittlerweile schon ein ehemaliger, sie werden häufig ausgetauscht) ist redselig. Er spricht von sich in der dritten Person („Der Soundso verspricht Ihnen …“), als wäre Bonze zu sein sein Wesen. Wie anders redet Blok über Hamlet: „Ich sterbe, Prinz, in meiner Heimat …“ – einen Prinzen kann man erstechen, absetzen kann man ihn nicht. Als Gegengewicht zur Rhetorik der Sowjetzeit (Heldentat des einfachen Arbeiters et cetera) redet der Bonze jetzt über das „Volk“ mit Abscheu oder herablassender Verachtung: „Kam da so eine Oma in die Poliklinik …“ Söhnchen, ist das deine Oma? In der Nachbarregion wurde die Chefärztin eines Krankenhauses zur Bewährung verurteilt und entlassen. Eine verrückte Alte kam dauernd zu ihnen ins Krankenhaus gerannt, ging ihnen auf die Nerven und stand ihnen ständig im Weg. Die Chefärztin bat den Chef der Miliz, etwas zu unternehmen: Sie wusste nicht, dass die Alte „nicht herrenlos“ war, wie man heutzutage sagt. Die Milizionäre brachten die Alte in den Wald, wo sie verwilderte Hunde totbissen. Die Milizionäre bekamen sechs bis acht Jahre.

Es gibt allerdings eine Macht, mit der die Obrigkeit bereit ist, zu rechnen, die von ihr ernstgenommen wird: die Banditen. Über sie zu schreiben macht Angst und ist abstoßend. „Banditen sind auch Menschen“, „Banditen haben ihre Gesetze“ – ein Krebsgeschwür hat auch seine Gesetze von Wachstum und Metastasenbildung, es besteht ebenfalls aus lebendigen Zellen. Aber indem es den Wirt tötet, kommt das Geschwür selbst um. Nach der These der Theologen besteht darin auch die ätzende Absicht des Teufels: die Welt und sich selbst zu vernichten.

Solange es mir gelang, nicht direkt mit den Banditen konfrontiert zu werden, hatte die Gewalt in unserer Stadt unsystematischen Charakter: „Bürger A., Geburtsjahr soundso, geboren in der Stadt B., kam in das Haus des Bürgers C., geboren in der Stadt D., und dort auf den Bürger E. treffend, brachte er ihm zwei Schnittwunden mit dem Messer in den Brustkorb bei“, so sieht das der Ermittler der Staatsanwaltschaft. Aber den Handlanger eines Banditen zu finden, ist genauso leicht, wie von einer anständigen Internetseite auf eine unanständige zu geraten: Man braucht nur ein-, zweimal zu klicken.

Banditen zur Lösung aller möglichen Aufgaben zu Hilfe zu holen, ist die größte Versuchung unserer Zeit. Früher spielte diese Rolle die Staatssicherheit, eine ebenso universelle wie alles durchdringende Institution. Hilfe bei ihr zu suchen galt unter anständigen Menschen als unzulässig, die Situation mit den Banditen ist anders. So rät mir eine äußerst liebenswerte ältere Dame, doch einen reichen Mann um Geld zu bitten: „Er ist kein Bandit mehr, vielleicht ist er es einmal gewesen …“ Er hat der Bibliothek hübsche Vorhänge geschenkt, und eine örtliche Berühmtheit liest an seinem Geburtstag Gedichte vor. Die Berühmtheit ist in der Situation: „Spuck den Übeltäter nicht an, küss ihm die Hand“, ihre Zuneigung zu einem Mann der Tat ist aufrichtig. Was heißt: kein Bandit mehr? Er hat einen großen geistigen Weg zurückgelegt, seine Strafe abgesessen, hat bereut? Oder gibt es jetzt einfach keine Notwendigkeit zu töten? „Dafür studieren seine Kinder in Oxford …“ Kinder sind so eine sensible Angelegenheit! Und wie steht es dann damit: „Der du die missetath der Veter heimsuchest auff Kinder und Kinds kinder“? Der Vorrat an Bösem reicht für lange, die Intelligenzler lassen sich zu leicht von der Stärke verzaubern.

Читать дальше