Den meisten Menschen war bewusst, dass sich die neue Lebenswirklichkeit, in die sie der Kriegsausbruch gestürzt hatte, nur schwer mit Worten ausdrücken ließ: 64Das ›sprachliche Inventar‹ hatte sich noch nicht an die neue Kriegsrealität angepasst und wurde als zutiefst unzureichend empfunden. Die Nichtvereinbarkeit bekannter Sinnkategorien mit dem Bruch in der eigenen Weltwahrnehmung löste häufig eine »kognitive Dissonanz« 65aus, angesichts derer die Sprache versagen musste. Auf brieflicher Ebene deutet sich die Verdrängung des Nichtsagbaren durch Leerstellen, Aussparungen und bewusst oder unbewusst eingesetztes Schweigen an. 66Folgender Briefausschnitt eines Soldaten, der sich 1915 im polnischen Bolimów befand, zeigt das Zusammenspiel des Unbeschreibbaren mit kompensatorischen Floskeln:

»Wir lagen in der Nacht vom 30–31 Mai in einem Ort einige Kilometer hinter der Front in Ruhe und glaubten diese Ruhe […] genießen zu dürfen. Da um 10 ½ Nachts plötzlich Alarm. Im Nu war alles auf den Beinen und 10 Minuten später marschierten wir zur vordersten Linie. Man frug untereinander was denn so eigentlich loß wäre doch es wußte niemand richtig Bescheid. Da hieß es ›halt‹ und jetzt wußten wir es geht zum Angriff. Jeder von uns dachte da vielleicht an seine Lieben in der Ferne. Dann aber ging es mit leuchtendem Blick und frohem Mut vorwärts. Das weitere bin ich leider nicht im Stande hier auf Papier niederzuschreiben und darum will ich damit schließen.« 67

Den Angriff selbst beschreibt der Autor jedoch nicht, da er sich nicht in der Lage sah, das Erlebte adäquat wiederzugeben. Die Gründe hierfür dürften äußerst vielschichtig sein: Zum einen befand sich die Empfängerin des Briefes in einer anderen Lebenswirklichkeit als der Schreiber, was eine Darstellung der Ereignisse für diesen erschwerte. Zum anderen zeigt sich bei der Analyse von Feldpostbriefen stets die Schwierigkeit, Gewalt, Schmerz sowie psychische und physische Traumata in Worte zu fassen: 68Die Dimension der Körperlichkeit wurde in den Briefen fast immer ausgeblendet. Wo auf den Schlachtfeldern der fragmentierte und ausgelöschte menschliche Körper das sichtbarste Zeichen der brutalen Kriegsrealität war, klafft in den Briefen eine diskursive Leerstelle. Häufig wird das Nichtsagbare durch tradierte Floskeln und Redensarten kompensiert: Die Beschwörung des leuchtenden Blicks und des frohen Mutes im Angesicht eines nächtlichen Angriffs lenkt von einem potentiell traumatischen Ereignis ab.

Dieser Briefausschnitt zeigt: Es ist nicht nur schwierig, Traumata in Worte zu fassen, sondern auch, diese in den Briefen zu erkennen. Hierbei dürfen wir nicht den Fehler begehen, sprachliche Leerstellen ausschließlich mit zu verbergenden traumatischen Gewalterfahrungen zu erklären. 69Neben dem Unsagbarkeitstopos ist fehlende Schreiberfahrung ein häufiger Grund für die oft oberflächlich wirkenden Briefe. 70Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Briefschreiben für viele eine völlig neue Art der Kommunikation, worauf folgender Briefausschnitt einer Frau namens Minna hindeutet:

»Lieber Bruder du schreibst Heinrich könnte dir auch mal eine Karte schreiben daß nimm Ihm nicht übel er kann nicht gut schreiben so lange wie wir verheiratet sind muß ich das Schreiben machen.« 71

Vor allem älteren Menschen oder Mitgliedern bildungsfernerer Schichten fiel es oft schwer, sich schriftlich auszudrücken, weshalb sie mitunter auf floskelhafte Formulierungen zurückgriffen oder in Zeitungen veröffentlichte Feldpostbriefe als Schreibvorlage verwendeten. 72Die meisten waren es zudem nicht gewohnt, innere Vorgänge schriftlich festzuhalten und beschränkten sich daher in ihren Briefen auf die wichtigsten Informationen, wie etwa den aktuellen Standort oder dass es »soweit noch recht gut« 73geht. Mitunter können knappe Briefe oder ausbleibende Post auch ganz einfach mit Schreibfaulheit begründet werden: »Lieber Onkel! Wollte Euch schon längst wieder mal schreiben aber immer keine Lust bitte verzeiht deshalb.« 74

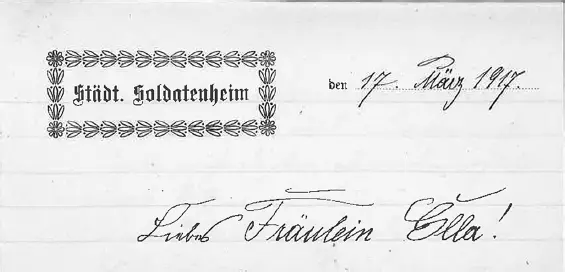

Abb. 3: Brief von Wilhelm Franke an Ella Mirring

Für das vorliegende Buch wurden bisher unveröffentlichte Feldpostbriefe aus Privatsammlungen verwendet. Während der Recherche habe ich mehr als eintausend Briefe und Karten gesichtet, transkribiert und ausgewählt. Diese bieten aufgrund ihrer Heterogenität einen Querschnitt durch die deutsche Gesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts: Das Quellenmaterial umfasst Briefe von der Front und aus dem zivilen Raum, von Frauen und Männern aus verschiedenen Altersgruppen und sozialen Milieus. Zudem sind die schriftlichen Zeugnisse auch regional breit gestreut: Es werden Briefe aus allen Teilen Deutschlands einbezogen. Berücksichtigt werden sowohl zusammenhängende Korrespondenzen, die sich über mehrere Kriegsjahre erstrecken, als auch einzelne Briefe und Karten.

Während des Transkribierens zeigten sich in den Briefen stets wiederkehrende sprachliche Muster und Gemeinsamkeiten, die häufig dieselbe Entwicklung durchliefen. Dadurch wurde mir klar, dass die Briefe nicht nur als persönliches Zeugnis einzelner Menschen gelesen werden können, sondern zugleich als Indikator für kulturelle Entwicklungen. Mein Ziel war es, die Briefe nicht isoliert voneinander zu betrachten, sondern als Teil eines großen Prozesses zu analysieren. Aus diesem Grund entschied ich mich für den diskursanalytischen Ansatz. Dieser macht anhand von kulturellen Sprachbildern, Motiven und Metaphern überindividuelle Prozesse sichtbar. Zugleich geht die Diskursanalyse von einer Wechselwirkung zwischen historischen Ereignissen und ihrer Darstellung aus. Die analysierten Feldpostbriefe reflektieren also nicht nur die soziale Wirklichkeit, sondern bringen diese zugleich erst hervor.

Um die Entwicklung sprachlicher Diskurse von August 1914 bis November 1918 nachverfolgen zu können, wird ein chronologischer Ansatz gewählt: Jedem Kriegsjahr ist ein Kapitel gewidmet. Der Fokus wird auf sprachliche Bilder, Metaphern, Euphemismen, Floskeln und Topoi gelegt, um zu analysieren, in welche individuellen Sinnzusammenhänge der Krieg gestellt wurde. Die zentrale Frage ist dabei, wie sich die Sprache in den Feldpostbriefen zwischen 1914 und 1918 verändert hat und welche mentalitätsgeschichtlichen Entwicklungen sich daraus ableiten lassen.

2 1914: Die Welt in Aufruhr

Der Kriegsbeginn als Zäsur

Eine Woche nach Kriegsbeginn, zur Zeit der allgemeinen Mobilmachung, schreibt ein Mann namens Wilhelm einen eiligen Brief an seine Familie:

»Hoffentlich trifft Euch dieser Brief noch zu Hause an, denn in einigen Tagen werdet Ihr wohl Abschied nehmen müssen, wer hätte das wohl geglaubt, daß die Welt mal so in Aufruhr geraten könnte jetzt bin ich 20 Jahre vom Militär frei und kann noch in den Krieg ziehen […].« 1

Die Welt ist aus den Fugen geraten. Urplötzlich und ohne Vorwarnung, so scheint es, bricht der Krieg in das private Leben ein, macht individuelle Lebensentwürfe zunichte und stürzt die Menschen ins Ungewisse. Das Bild einer in Aufruhr geratenen Welt zeigt, dass der heraufziehende Krieg nicht nur als Bruch in der eigenen Biographie, sondern zugleich als globale Katastrophe von historischem Ausmaß wahrgenommen wird. Die Vermischung des eigenen privaten Lebens mit überpersönlichen Weltereignissen, die als so komplex empfunden werden, dass ein Verstehen unmöglich gemacht wird, ist mit einem Gefühl des Kontroll- und Autonomieverlusts verbunden. »[Es] ist gut«, schreibt Wilhelm, »das unser Vater das nicht mehr erlebt hat, leider bist Du liebe Mutter nun ganz allein.« 2Alle bisher gekannten Gewissheiten und Sicherheiten haben keine Gültigkeit mehr. So schreibt eine Frau an ihren gerade nach Frankreich eingerückten Nachbarn: »[Wir] haben nun lange Jahre zusammen gelebt und jetzt muß es so noch kommen.« 3Der Krieg als Zäsur ist ein zentrales Motiv in den Feldpostbriefen des Kriegsbeginns.

Читать дальше