Dennoch sollte stets beachtet werden, dass Feldpostbriefe keine allumfassende Darstellung der Kriegsgeschehnisse gewährleisten können, sondern stets nur eine sehr begrenzte Sicht in die private Korrespondenz

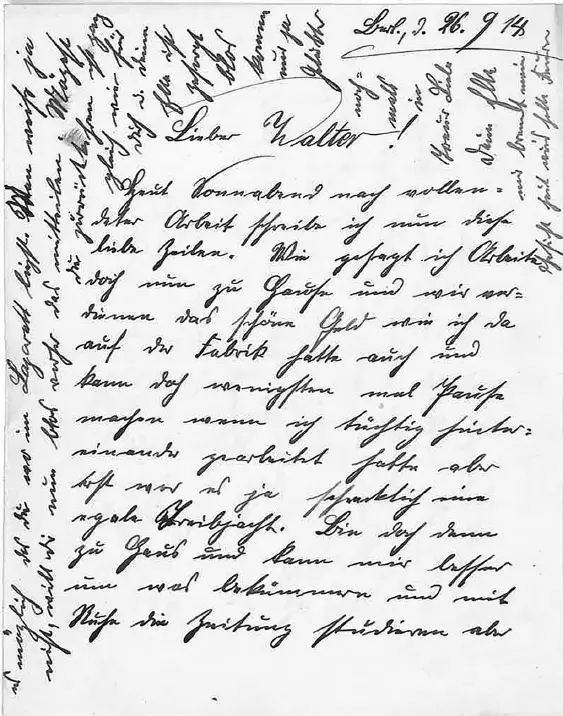

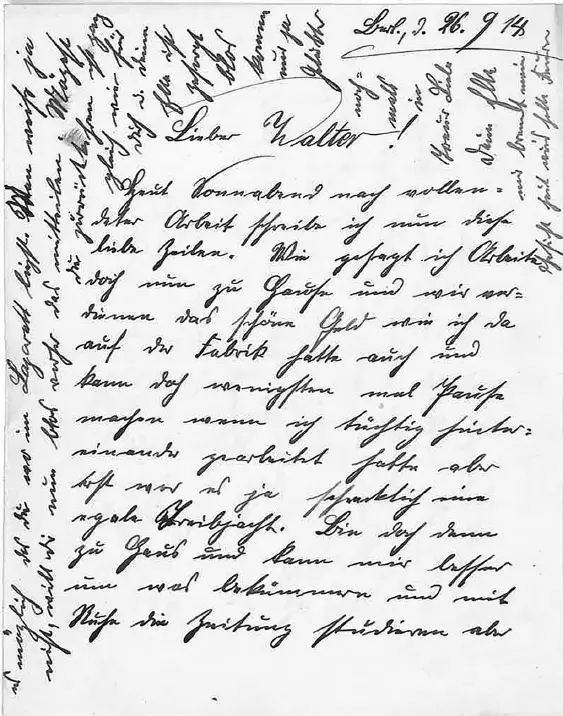

Abb. 1: Brief von Ella Mirring an ihren Verlobten Walter Lüdecke

einiger weniger Menschen erlauben, deren Perspektive auf den Krieg bruchstückhaft und subjektiv war. 16Darüber hinaus liefern Feldpostbriefe kein realhistorisches Abbild der damaligen Gesellschaft, da schriftliche Zeugnisse aus der Ober- und Mittelschicht häufiger überliefert und aufbewahrt wurden als Briefe aus dem Arbeitermilieu. 17Menschen aus bildungsbürgerlichen Kreisen waren zudem meist geübter und produktiver im Schreiben als Mitglieder weniger privilegierter Schichten, deren Perspektive daher im überlieferten Quellenmaterial tendenziell unterrepräsentiert ist. 18Die Quellenlage begünstigt darüber hinaus die männliche Perspektive auf den Krieg: Briefe von Frauen sind seltener überliefert, da diese an der Front häufig verlorengingen und schlechter aufbewahrt werden konnten als Briefe von Soldaten an die Angehörigen in der Heimat. 19Dies führt dazu, dass der Blick auf den Krieg in erster Linie männlich geprägt ist und die Deutungshoheit über die Geschehnisse bei den kämpfenden Frontsoldaten liegt. 20Verstärkt wurde diese Tendenz durch in Zeitungen und Anthologien (Briefsammlungen) veröffentlichte soldatische Feldpost, die als besonders patriotisch oder erbaulich erachtet wurde, was die öffentliche Wahrnehmung sowohl bereits während des Krieges als auch in der Nachkriegszeit entscheidend prägte. Die publizierten Briefe von Frauen hingegen propagierten das aus dem 19. Jahrhundert stammende Ideal von weiblicher Treue und Opferbereitschaft und schrieben Frauen eine unterstützende und stets sekundäre Rolle zu. 21Diese verkürzte Darstellung gilt es aufzubrechen und weibliche Subjektivität trotz der asymmetrischen Quellenlage gezielt in den Fokus zu rücken – abseits von stereotypen Zuschreibungen und Dichotomien.

Dabei wird klar, dass Feldpostbriefe trotz ihrer Unmittelbarkeit nicht frei von zeittypischen Topoi beziehungsweise Sprachbildern, Sinnstiftungsversuchen oder ideologischen Einflüssen sind und somit kein repräsentatives Bild der wahren innersten Vorgänge der schreibenden Person schaffen können. 22Welche Erfahrungen tatsächlich im Krieg gemacht wurden und welche emotionalen Vorgänge sich daraus ergaben, bleibt letztendlich im Verborgenen, weshalb Feldpostbriefe nicht als wahrheitsgetreue Abbildung des Krieges gelesen werden dürfen. Der Wert des Briefs als historische Quelle liegt somit nicht in seiner Funktion als psychologisches Dokument begründet, sondern darin, dass er gesamtgesellschaftliche Diskurse und mentalitätsgeschichtliche Prozesse, wie zum Beispiel verschiedene Denkweisen, Einstellungen und Empfindungen, sichtbar macht: 23Anhand eines persönlichen Dokuments wie des Briefs können über das Individuum hinausgreifende, kollektive Entwicklungen analysiert werden. Die Briefe fungieren somit als Seismograph für gesellschaftliche Stimmungen und soziale Strömungen. Der Fokus des hier angewendeten diskursanalytischen Ansatzes liegt auf kulturell geformten und überindividuellen Wahrnehmungskategorien. Dabei gilt die Prämisse, dass auch scheinbar persönliches Sprechen oder Denken, wie es typischerweise in Briefen stattfindet, nicht die innersten und ureigensten Empfindungen der schreibenden Person abbildet, sondern stets »symbolisch strukturiert und medial vermittelt« 24und somit in ein übergeordnetes Diskursgeflecht eingebunden ist. Laut dem Philosophen Michel Foucault ist sowohl unsere soziale Wirklichkeit als auch unsere Wahrnehmung historischer Ereignisse und Prozesse diskursiv erzeugt und durch sprachliche Zeichensysteme geformt: Worte schaffen Dinge, Sprache schafft Realität. 25Die zentralen Fragen sind daher: Was wird zu einer bestimmten Zeit warum gesagt? Unter welchen Umständen wird die Umwelt auf welche Weise strukturiert? Wie sind die Meinungen und Mentalitäten, die in den Briefen zum Vorschein kommen, konstruiert und wo liegen die Grenzen des Sagbaren? Nicht alles kann zu jeder Zeit ausgesprochen werden: Was im Jahr 1918 als Selbstverständlichkeit galt, war eventuell zu Beginn des Krieges noch im Bereich des Nichtsagbaren verortet und konnte weder in Worte gefasst noch gedacht werden, weil es sich außerhalb des Diskurses und somit außerhalb des Ortes »des legitimierten Sprechens« 26befunden hätte. Das Anliegen des vorliegenden Buches ist es, die langsam aufkommenden Entwicklungen und Verschiebungen der sprachlichen Diskurse in den Feldpostbriefen aufzuzeigen.

Die Art und Weise, wie ein Mensch seine eigene Biographie sowie seine Umwelt strukturiert und schließlich in Worte fasst, ist in hohem Grade abhängig von seinem Habitus. Dieser bezeichnet laut dem Soziologen Pierre Bourdieu die Verinnerlichung von milieubasierten kulturellen Präferenzen und Lebensstilen. 27Daher ist es stets wichtig, bei der Analyse der Briefe die Grundsätze der Quellenkritik zu befolgen. So sollten zunächst die politischen, sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen der Quelle so genau wie möglich ermittelt werden. Bourdieu weist darauf hin, dass der Mensch keine »Marionette äußerer Bedingungen« 28und somit kein machtloser Gefangener der ihn umgebenden Strukturen ist. Dennoch ist der Mensch kein freies Individuum, das sein Leben komplett selbstbestimmt und ungeachtet äußerer Gegebenheiten gestalten kann. Laut Bourdieu ist der Mensch ein Akteur, der lediglich innerhalb dieser soziokulturellen Strukturen Handlungsspielraum hat. Die Art und Weise, wie der Akteur seine Umwelt deutet, schafft wiederum die ihn umgebende soziale Wirklichkeit. Es entsteht also eine Wechselwirkung zwischen Akteur und soziokultureller Realität, 29die er stets neu hervorbringt und deren Grenzen er verschiebt.

Doch auch rein materielle Faktoren konnten den Inhalt des Geschriebenen beeinflussen: Auf einer Postkarte, die wenig Platz bot und zudem öffentlich lesbar war, wurden andere Dinge geschrieben als in einem Brief, der sich über mehrere Seiten erstreckte und nur an eine Person adressiert war. Vor allem an der Front waren die Soldaten oft nur unzureichend mit Schreibmaterial versorgt, was dazu führte, dass die zu übermittelnden Informationen in knappen Worten zusammengefasst werden mussten. Der Inhalt ist jedoch nicht nur vom Medium, sondern auch von den äußeren Bedingungen, unter denen der Brief geschrieben wurde, abhängig. Häufig entstanden die Briefe in Stresssituationen oder unter Lebensgefahr, was in einem gehetzten, atemlosen und mitunter fehlerbehafteten Schreibstil resultieren konnte. Zudem bewegte sich der Feldpostbrief stets im Spannungsfeld von öffentlicher und privater Sphäre: Während der Brief grundsätzlich den Anschein eines persönlichen Dokuments erweckt, das die privatesten Gedanken zweier Menschen miteinander verbindet, war die Feldpost häufig an mehrere Empfängerinnen und Empfänger gerichtet, weshalb der Inhalt entsprechend verträglich gestaltet werden musste und nur ein begrenztes Maß an Intimität zuließ. 30Es wurde meist in dem Wissen geschrieben, dass Briefe durch mehrere Hände gingen und innerhalb der Familie ausführlich besprochen wurden. Vollrath Thiele etwa bedankt sich bei seiner Mutter für ihren Brief, den er »gleich an Herzi weiter gereicht [hat], damit sie den Inhalt kennt.« 31

Auch an der Front wurde das Schreibverhalten der anderen kritisch beobachtet und kommentiert, wie etwa Gustav Lehmann einer Bekannten berichtet: »[Jetzt] wo ich diesen Brief an Sie geschrieben hab sagte mein Vorderreiter, ich kan dir nicht verstehen was du immer an ihr schreibst […].« 32Zugleich warnt er vor den zweifelhaften Absichten eben jenes Kameraden, der ebenfalls mit der Frau in schriftlicher Verbindung steht:

Читать дальше