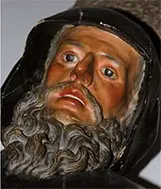

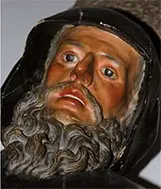

Fig. 9. Encarnación mate.

Técnicamente, sobre las manos de aparejo, alrededor de tres bien lijadas y pulidas, se imprimía con los colores de la carne al óleo y un poco de azarcón o litarge como secante. Después de haber secado, se pinta al óleo, adecuando los colores o pigmentos al personaje representado, bermellón en los niños y ocre o almagre para los ancianos y ermitaños. Tras el bosquejo, se vuelve a lijar y se aplica una segunda mano de encarnación.

Las carnaciones a pulimento o platos vidriados se caracterizan por un acabado liso y brillante, sin rastro de la pincelada. Predominan en la segunda mitad del siglo XVI, especialmente en las últimas décadas. A pesar de la popularización de las mates en la primera mitad del siglo XVII, no desaparecieron, constatándose su uso en Aragón. En el último tercio del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII se alternó con la mixta, y desde 1740, y aún en cronología neoclásica, predominó en exclusiva. (Fig. 10.)

Fig. 10. Encarnación a pulimento.

Técnicamente, las encarnaciones a pulimento permiten asentarse sobre un aparejo más consistente y grueso que las mates. Se sigue la secuencia tradicional de una mano de gíscola, dos o tres de yeso grueso, y otras dos o tres de yeso mate, bien lijadas. Se imprima con agua cola de guantes no muy fuerte mezclado con albayalde bien molido. Una vez seca, se aplica encima otra mano de cola de tajadas para dar lustre, obteniendo una superficie satinada que permite extender suavemente el color. La capa de color está compuesta por albayalde molido en aceite graso y otros pigmentos, o con un barniz muy claro. Según Pacheco, los ojos, cejas y boca se deben abrir cuando la pintura aún está húmeda, aunque si no se tiene mucha destreza se puede hacer en seco. El característico lustre se consigue mediante el frotado con vejigas enfundadas en un palo y muñequillas de cabritilla.

Las encarnaciones mixtas son una variedad intermedia entre las anteriores. Se realizan primero a pulimento y sobre este se aplica otra policromía mate, tratando de obtener las características conservativas beneficiosas de las pulimentadas por su consistencia, y el realismo de las mates. Aunque en palabras de Pacheco, no se deben realizar porque “tiene cuerpo y encubre los sentidos y golpes, de la buena escultura”. La moda de las encarnaciones mixtas se extendió a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, pues conjugaban la mejor conservación con un efecto más natural.

7.ESTOFAS O INDUMENTARIAS

En las representaciones humanas escultóricas, las indumentarias o estofas se corresponden con los tejidos que las adornan y cubren. Estos, sirven de excusa para el desarrollo de programas ornamentales más o menos complejos, donde el brillo del oro pulido, los colores, las texturas, los motivos decorativos y sus esquemas compositivos son los protagonistas. Contribuyen a peritar una obra, siendo las fases de color las más representativas para su caracterización.

El vocablo estofado se relaciona con la técnica de realizar estofas[39], sinónimo de tela. Por ello, a menudo el término estofas se refiriere a la ornamentación sobre el oro que simula las labores de estofas o telas para describir las policromías de las indumentarias. Las técnicas de estofado tradicionalmente se asocian a las labores o decoraciones esgrafiadas, grabadas y las realizadas a punta de pincel.

El deseo de crear imágenes reales y cercanas, a la vez que la implicación de algunos pintores en la creación de patrones telas para la estampación de tejidos, dio lugar a la imitación y traspaso de dichos patrones sobre las superficies polícromas.

Destaca la imitación de tejidos de la época, como telas bordadas tipo brocados, damascos, tisús de oro y plata y tafetanes, o telas de lana, como la catalufa y el chamelote. En el siglo XVIII, el comercio entre el levante español e Italia trajo la imitación de las telas de jardín o primaveras. A partir del segundo tercio del siglo XVIII, impera la moda francesa de estilo chinesco o rococó, cuyo origen se basa en las porcelanas orientales, destacando la introducción del motivo de rocalla con la técnica de ejecución de los cincelados[40].

Para realizar la ornamentación de las indumentarias, y siguiendo las propias indicaciones de Pacheco, los dibujos o diseños de los motivos se traspasan al oro mediante patrones o plantillas por el método de estarcido[41]. Los contornos punteados se perfilan con carmín, para ser imprimados[42] con albayalde[43] templado en yema de huevo o agua de goma, obteniendo así la superficie idónea para recibir las capas de color. Los pigmentos o colores se muelen al agua, para mezclarse con un aglutinante de yema de huevo fresca (técnica al temple) y medio cascarón de agua dulce y clara (vehículo o medio), batiéndose hasta hacer espuma. Esta mezcla de color se aplica a pincel sobre la imprimación y constituye la capa de color.

7.1.Estofas o indumentarias: fases previas a la ornamentación

Previas a las capas de color propiamente dichas, se aplican las capas de embolado y de metal, oro generalmente para las partes más visibles y plata para los enveses, mangas, etc.

El embolado es el proceso de aplicar el bol sobre la superficie aparejada blanca preparándola para recibir la lámina de oro y facilitar su posterior bruñido. El bol es una arcilla muy fina, rica en silicatos de aluminio, de color amarillo, naranja o rojo, dependiendo del contenido de óxido de hierro o hidróxido de hierro que contenga. Se aglutina con cola de pergamino[44] o clara de huevo[45], proporcionando una superficie de entonación cálida, cubriente, homogénea, compacta y fluida, gracias a la plasticidad de la arcilla. Dependiendo del aglutinante, la capa de bol presentará un acabado más brillante y luminoso (clara de huevo) o apagado y mate (cola orgánica). Se daban alrededor de cuatro o cinco manos. En España, según describe Pacheco, se utilizaban los boles de Llanes[46] y Sevilla, pero el más conocido es el bol de Armenia.

En el campo de la pintura y la escultura, el dorado es un proceso de decoración de imitación del oro, basado en la aplicación de panes de oro con la finalidad de representar el oro macizo creando efectos de riqueza, suntuosidad como reflejo metafórico de lo sagrado [47]. Cuando los panes son de plata se denomina plateado. La técnica más utilizada es el dorado al agua o bruñido, pero existen otras variantes como el dorado mate, a la concha, bronceado, etc. Dependiendo de la técnica de aplicación, tratamiento de la superficie y materiales utilizados, se obtendrán distintos efectos plásticos. La capacidad y recursos técnicos y creativos de los artistas eran muy amplios, y todavía hoy se siguen descubriendo e investigando técnicas poco conocidas para muchos, entre ellas: la técnica de la vetrina, el brocado aplicado, etc.

Los panes de oro están fabricados a partir de monedas elaboradas por los batihojas a base de adelgazarlas creando láminas muy finas, agrupadas en librillos. Los panes presentaban distintas dimensiones, dependiendo de la zona y la materia prima. A partir del siglo XVII, se expresa la calidad del oro en quilates, concretamente entre 22 o 23 en adelante. Los centros pujantes en la producción de oro batido eran Madrid y Sevilla.

Читать дальше