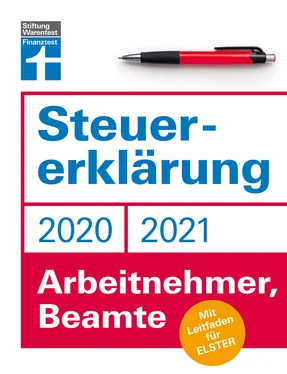

Gleiches gilt für die sogenannten Sonderausgaben oberhalb der eingearbeiteten und ziemlich mageren Pauschale von 36 Euro (3 Euro monatlich), beispielsweise für Kirchensteuer, Spenden oder Ausbildungskosten. Für außergewöhnliche Belastungen wie etwa Krankheitskosten und Unterhaltszahlungen (  Seite 143) gibt es beim regulären Lohnsteuerabzug im Jahresverlauf sogar gar keine Pauschale.

Seite 143) gibt es beim regulären Lohnsteuerabzug im Jahresverlauf sogar gar keine Pauschale.

Anders sieht es beim Vorsorgeaufwand aus. Die Beiträge zur Rentenversicherung, Kranken- oder Pflegeversicherung drücken bereits den laufenden Lohnsteuerabzug und das in der Regel sehr zutreffend.

Viele andere Steuervergünstigungen bleiben beim Lohnsteuerabzug jedoch unberücksichtigt. Hier hilft nur die Abgabe einer Steuererklärung, um an sein Geld zu kommen.

So bleiben als sogenannter Härteausgleich bis zu 410 Euro Einkünfte im Kalenderjahr steuerfrei, die Angestellte neben Lohn und Gehalt einnehmen. Arbeitnehmer, Beamte und Pensionäre können bis zu dieser Höhe zum Beispiel Mieteinkünfte, Renteneinkünfte, freiberufliche oder gewerbliche Einkünfte steuerfrei einnehmen. Für Zinsen und andere Kapitaleinkünfte funktioniert das nicht (

So bleiben als sogenannter Härteausgleich bis zu 410 Euro Einkünfte im Kalenderjahr steuerfrei, die Angestellte neben Lohn und Gehalt einnehmen. Arbeitnehmer, Beamte und Pensionäre können bis zu dieser Höhe zum Beispiel Mieteinkünfte, Renteneinkünfte, freiberufliche oder gewerbliche Einkünfte steuerfrei einnehmen. Für Zinsen und andere Kapitaleinkünfte funktioniert das nicht (  Seite 196).

Seite 196).

Für Nebeneinkünfte von Angestellten bis 820 Euro gibt es einen „erweiterten Härteausgleich“. Dabei unterliegen Einkünfte zwischen 410 und 820 Euro einer ermäßigten Besteuerung (

Für Nebeneinkünfte von Angestellten bis 820 Euro gibt es einen „erweiterten Härteausgleich“. Dabei unterliegen Einkünfte zwischen 410 und 820 Euro einer ermäßigten Besteuerung (  Seite 195).

Seite 195).

Auch der Altersentlastungsbetrag für Menschen über 65 (

Auch der Altersentlastungsbetrag für Menschen über 65 (  Seite 170) wird nur über eine Steuererklärung berücksichtigt.

Seite 170) wird nur über eine Steuererklärung berücksichtigt.

Steuererstattungen für Dienstleistungen rund um den Privathaushalt (

Steuererstattungen für Dienstleistungen rund um den Privathaushalt (  Seite 56) oder für Parteispenden (

Seite 56) oder für Parteispenden (  Seite 41) erhalten Arbeitnehmer und Beamte ebenfalls erst über eine Steuererklärung.

Seite 41) erhalten Arbeitnehmer und Beamte ebenfalls erst über eine Steuererklärung.

Nur die Eltern, die eine Steuererklärung samt Anlage(n) Kind abgeben, können Kinderbetreuungskosten und weitere steuerliche Kinderförderungen geltend machen (

Nur die Eltern, die eine Steuererklärung samt Anlage(n) Kind abgeben, können Kinderbetreuungskosten und weitere steuerliche Kinderförderungen geltend machen (  ab Seite 122). Für Unterhaltszahlungen an den erwachsenen Nachwuchs brauchen Eltern die Anlage Unterhalt (

ab Seite 122). Für Unterhaltszahlungen an den erwachsenen Nachwuchs brauchen Eltern die Anlage Unterhalt (  Seite 143).

Seite 143).

Der Fiskus kassiert mit der pauschalen Lohnsteuer mehr, als ihm zusteht. Die Zahlen des Statistischen Bundesamts sind in diesem Punkt eindeutig. Rund 1,5 Millionen Arbeitnehmer, die 2015 eine Steuererklärung abgaben und die ausschließlich Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit (und gegebenenfalls Kapitaleinkünfte) hatten, mussten Steuern nachzahlen. Aber in 13,5 Millionen Fällen gab es Geld vom Finanzamt zurück. Im Durchschnitt wurden 1 007 Euro erstattet. Bei dieser Rechnung werden Ehepaare, die eine gemeinsame Steuererklärung abgegeben haben, als ein „Steuerfall“ gezählt.

In den genannten Zahlen sind etwa 8 Millionen Steuererklärungen von Arbeitnehmern nicht enthalten, bei denen neben Einkünften aus nichtselbstständiger Tätigkeit (und eventuell aus Kapitalvermögen) noch weitere Einkünfte vorlagen, beispielsweise aus Vermietung, aus Renten, aus einer gewerblichen oder aus einer freiberuflichen Tätigkeit, die diejenigen selbst oder ihre Partner hatten. In solchen Fällen werden Steuererstattungen und Steuernachzahlungen, die sich aus Einkünften aus nichtselbstständiger Tätigkeit ergeben, statistisch nicht einzeln erfasst. Ganz und gar fehlen in dieser Statistik weitere rund 8 Millionen Arbeitnehmer und Beamte, die überhaupt keine Steuererklärung abgegeben haben. Auch sie dürften über erhebliches Steuersparpotenzial verfügen, das sich nur per Steuererklärung erschließen ließe, so sie denn eine abgeben würden.

Die Aussicht auf rund 1 000 Euro Steuererstattung relativiert auch die Plage mit den Formularen: Wer zehn Stunden Arbeit in eine Steuererklärung steckt, kommt immerhin auf 100 Euro „Stundenlohn“. Das rechnet sich und auch der Zeitumfang dürfte etwa passen. Und wer weniger Zeit braucht, macht einen noch besseren Schnitt.

TIPP:Das Finanzamt kassiert im Jahresverlauf in der Regel mehr, als ihm zusteht. Daher sollten Arbeitnehmer und Beamte grundsätzlich immer prüfen, ob sich eine Steuererklärung für sie lohnt. Wenn ja, müssen sie nur noch den inneren Schweinehund überwinden, die Steuererklärung ausfüllen und abgeben. Wer dazu keine Zeit findet oder aus anderen Gründen Hilfe benötigt, findet diese bei professionellen Beratern (  Seite 213).

Seite 213).

Abgabepflicht und Abgabekür

Viele Arbeitnehmer und Beamtemüssen nicht nachdenken, ob sie eine Steuererklärung abgeben. Sie sind dazu verpflichtet. Der Fiskus befürchtet in diesen Fällen, dass ihm ohne Steuererklärung etwas durch die Lappen gehen könnte. Also will das Finanzamt schwarz auf weiß und ganz genau sehen, was das Jahr über finanziell gelaufen ist. Unter dem Strich führen viele dieser „Pflichtveranlagungen“ aber trotzdem dazu, dass der Fiskus Geld zurückgeben muss.

Arbeitnehmer müssen eine Steuererklärung abgeben, wenn sie im Jahresverlauf neben ihrem Arbeitslohn weitere steuerpflichtige Einkünfte oder Lohnersatzleistungen von mehr als 410 Euro eingenommen haben. Bis 410 Euro Nebeneinkünfte bleiben für Arbeitnehmer steuerfrei (  Seite 195). Wer beispielsweise Ackerland verpachtet, muss eine Steuererklärung abgeben, wenn die Pachteinkünfte 410 Euro übersteigen.

Seite 195). Wer beispielsweise Ackerland verpachtet, muss eine Steuererklärung abgeben, wenn die Pachteinkünfte 410 Euro übersteigen.

Die Abgabepflicht betrifft auch viele Ehepaare und eingetragene Lebenspartner. Ist etwa der eine Arbeitnehmer und der andere Freiberufler, Rentner oder Vermieter, wird eine Steuererklärung fällig, wenn Einkünfte aus diesen Quellen von mehr als 410 Euro vorliegen. Für Paare mit gemeinsamer Steuererklärung verdoppelt sich die 410-Euro-Grenze nicht. Wenn Ehepartner einzeln ihre Steuererklärungen einreichen, kann zwar jeder den Freibetrag erhalten. Allerdings besteht bei einer Einzelveranlagung dann auch wieder für beide Partner die Pflicht zur Abgabe.

Читать дальше

Seite 143) gibt es beim regulären Lohnsteuerabzug im Jahresverlauf sogar gar keine Pauschale.

Seite 143) gibt es beim regulären Lohnsteuerabzug im Jahresverlauf sogar gar keine Pauschale. So bleiben als sogenannter Härteausgleich bis zu 410 Euro Einkünfte im Kalenderjahr steuerfrei, die Angestellte neben Lohn und Gehalt einnehmen. Arbeitnehmer, Beamte und Pensionäre können bis zu dieser Höhe zum Beispiel Mieteinkünfte, Renteneinkünfte, freiberufliche oder gewerbliche Einkünfte steuerfrei einnehmen. Für Zinsen und andere Kapitaleinkünfte funktioniert das nicht (

So bleiben als sogenannter Härteausgleich bis zu 410 Euro Einkünfte im Kalenderjahr steuerfrei, die Angestellte neben Lohn und Gehalt einnehmen. Arbeitnehmer, Beamte und Pensionäre können bis zu dieser Höhe zum Beispiel Mieteinkünfte, Renteneinkünfte, freiberufliche oder gewerbliche Einkünfte steuerfrei einnehmen. Für Zinsen und andere Kapitaleinkünfte funktioniert das nicht (

Seite 213).

Seite 213).