Gus Manning trieb den Ausbau der notwendigen Strukturen innerhalb des DFB energisch voran, indem er, immer das englische Modell zum Vorbild nehmend, unter anderem die ersten DFB-Statuten ausarbeitete. 1905 emigrierte er aus beruflichen Gründen in die Vereinigten Staaten und wurde dort 1913 Gründungsvorsitzender des amerikanischen Fußballverbandes. Als 1950 beim FIFA-Kongress in Rio de Janeiro die Wiederaufnahme des DFB in den Weltverband verhandelt wurde, gehörte Gus Manning, der mittlerweile als Vertreter der USA in der FIFA-Exekutive saß, zu den stärksten Befürwortern des schließlich angenommenen Antrags. Ohne Manning, hat Gillmeister diesen Vorgang einmal süffisant kommentiert, wäre Deutschland 1954 also womöglich nicht Weltmeister geworden. 4 Manning selbst hat diesen ersten deutschen WM-Triumph nicht mehr erleben dürfen, denn am 1. Dezember 1953 starb er in seinem Wohnort New York, zwei Tage vor seinem 80. Geburtstag.

Pionier in Berlin: Gustav R. Manning

Auch von weiteren zumeist jungen Pionieren im Berliner Fußballsport ist bekannt, dass sie Juden waren. Walter Bensemann etwa, der an anderer Stelle dieses Buches ausführlich gewürdigt wird, war 1898 aktiv für den Klub Britannia und organisierte von Berlin aus die beiden berühmten internationalen Begegnungen in Paris und außerdem die so genannten »Ur-Länderspiele«. Zu diesem Kreis gehört auch der deutschstämmige John Bloch, der in Birmingham aufgewachsen war und wie die Manning-Brüder beim »Berliner Cricket-Club 1883« spielte. Bloch wurde im Januar 1891 gar zum ersten Vorsitzenden des Verbandes Deutscher Fußballspieler gewählt, zog aber nach offenbar schweren, leider nicht en detail nachvollziehbaren Auseinandersetzungen mit seinem deutschnationalen Konkurrenten Georg Leux zurück. Dieser wollte das Fußballspiel unbedingt so deutsch wie möglich gestalten; er gab dem Spiel deutsche Regeln, wählte deutsche Spielausdrücke und achtete vor allem darauf, dass in der Leitung des Bundes nur Deutsche saßen. Bloch indes stand schon kurze Zeit später dem Konkurrenzverband Deutscher Fußball- und Cricket-Bund (DFuCB) vor, in dem beinahe alle englischen respektive anglophilen Fußballer vertreten waren. Auch wenn sich beide Verbände bald wieder auflösten, so gelten diese Dachorganisationen dennoch als wichtige Vorläufer des DFB. Die Figur Bloch ist außerdem interessant, da er wie Fred Manning zu den ersten, an Ideen wahrlich nicht armen deutschen Sportpublizisten gehörte. Bereits 1891 gab er die Zeitschrift »Spiel und Sport« heraus, die zum wichtigsten Forum im noch jungen Berliner Fußball avancierte, vor allem aber ein unverzichtbares Kommunikationsinstrument bedeutete. Zudem zählten diese frühen sportjournalistischen Blätter zu den ersten Versuchen in Deutschland, mit Sport auch Geld zu verdienen. Die meisten Projekte indes endeten mit großen finanziellen Verlusten.

»Kolonisatoren des Fortschritts«

Es war keineswegs Zufall, dass junge Juden wie die Mannings, Bloch oder Bensemann in Berlin sich ausgerechnet dem Fußballspiel widmeten – und es wäre keineswegs überraschend, wenn sich noch bei weiteren Pionieren eine jüdische Konfession herausstellen würde. Am Ende des 19. Jahrhunderts nämlich wohnten überproportional viele deutsche Juden in der Reichshauptstadt, die sich bald als Wiege des deutschen Fußballsports erweisen sollte. Vor allem zwei Faktoren befeuerten in dieser Pionierzeit das damals ausschließlich großstädtische Phänomen Fußball. Zum einen die Immatrikulation englischer Studenten an deutschen Hochschulen, die sich um eine geeignete Freizeitgestaltung bemühten und angewiesen waren auf deutsche Mitspieler. Und zum anderen verbreitete der rege deutsch-englische Austausch in vielen kaufmännischen und technischen Bereichen allmählich dieses neue Spiel. 5 Bald stießen zahlreiche ältere, gut gebildete Schüler zu den neuen Fußballvereinigungen, und darunter eben viele Juden. Schließlich stellte diese (zugegeben äußerst heterogene) Gruppe um die Jahrhundertwende in Berlin ein Viertel der Gymnasiasten und ein Drittel der Schüler an Realgymnasien. 6 Die Gebrüder Manning stellten insofern geradezu einen Prototyp des englisch-deutschen Fußballpioniers dar; sie wohnten und arbeiteten zuweilen in England, sie besuchten eine höhere Schule und die Universität. Vor allem aber waren sie, wie ihre Biografien zeigen, stets hochmobil, ebenfalls ein Kennzeichen der in jener Zeit neu entstehenden Schicht der Angestellten, aus der die Fußballklubs um die Jahrhundertwende ebenfalls viele Mitglieder rekrutierten.

Doch das Fußballspiel war auch aus anderen Gründen attraktiv für die diskriminierte jüdische Bevölkerungsgruppe. Zunächst existierten in vielen Turnvereinen, auch in denen Berlins, antijüdische und antisemitische Ressentiments, so dass eine Aufnahme in diese etablierten Organisationen mindestens mit Problemen behaftet war, zuweilen sogar unmöglich schien. Nicht zu vergessen ist, dass der deutsche Antisemitismus-Streit 1879/80 von Berlin ausging. Mit dem Hofprediger Adolf Stoecker saß in Berlin einer der Protagonisten dieser Debatte, die noch Anfang der 1890er Jahre 16 Abgeordnete aus explizit antisemitischen Parteien in den Reichstag spülte 7 und die gerade in Berlin zu immer neuen Antisemitismus-Wellen führte. Die nichtjüdische Gesellschaft machte sich seinerzeit ein Bild von den Juden, das sich an den Merkmalen der modernen, kapitalistischen Gesellschaft orientierte. Demnach waren »die Juden« geografisch äußerst mobil, besaßen weitläufige Kontakte, und sie wiesen aufgrund ihrer Bildungsvoraussetzungen eine überproportionale Aufwärtsmobilität auf. Adorno und Horkheimer beschreiben sie in ihrer »Dialektik der Aufklärung« als »Kolonisatoren des Fortschritts«. In der kulturpessimistischen Gesellschaft des Kaiserreichs indes wurden sie allzu oft zu Sündenböcken für die enormen Probleme während der ersten Industrialisierung reduziert, etwa als »Geschäftemacher« diffamiert.

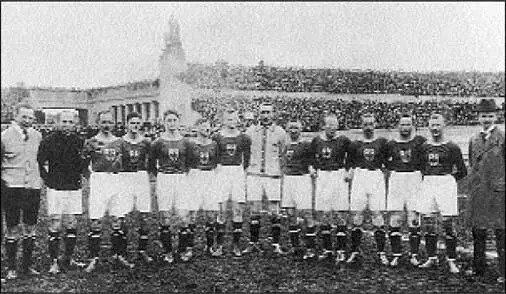

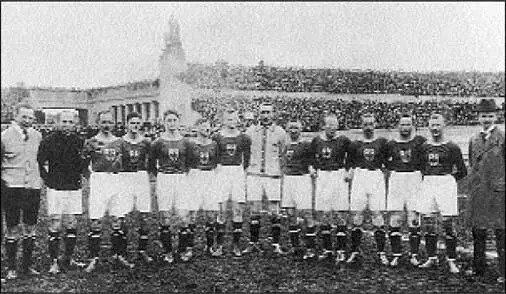

Das 1913 eingeweihte Deutsche Stadion in Berlin war die erste große Sportanlage im Deutschen Reich. 1920 spielte hier die Berliner Stadtauswahl gegen Basel. Links Schiedsrichter Peco Bauwens (der spätere DFB-Präsident), rechts neben ihm Simon Leiserowitsch.

Nicht selten blieb deswegen jüdischen Kommilitonen auch der sonst übliche Gang in elitäre Studentenverbindungen verwehrt. Der Eintritt in Fußballvereine war nun eine Möglichkeit, diesen Makel auszugleichen. Denn diese neuartigen Vereinigungen eiferten dem sozialen Status der angesehenen Studentenverbindungen nicht nur in der Namensgebung nach (etwa mit »Alemannia«, »Markomannia« oder »Germania«), sie kopierten auch weitgehend deren gesellschaftliche Gepflogenheiten. Heftige Besäufnisse, Kommers genannt, waren an der Tagesordnung, und auch die Gesänge der Fußballer entsprachen den Usancen der studentischen Verbindungen. Beispielhaft dafür steht das frühe Vereinsleben der am 9. April 1902 gegründeten »Berliner Tennis- und Ping-Pong-Gesellschaft Borussia«, die sich alsbald in Tennis Borussia Berlin umbenannte. Wehmütig erinnerte sich Klubgründer Dr. Jacques Karp 1927 in der TeBe-Festschrift an Zeiten, »da ein Kamke und ein ›Bumm‹ nach sportlichem Tun die ›Fide-litas‹ der Borussentafel mit studentischem Brauch führten und selbst die hartnäckigsten Philister zum Mitmachen veranlassten. Alte Burschenherrlichkeit war es, wenn Kamke als ›Präside‹ statt des sonst gewohnten Rapiers seinen neu erstandenen echten Manilarohr-Spazierstock auf die Kneiptafel schmetterte, ›Silencium‹ oder ›In die Kanne‹ gebot. Nachher glich sein guter Stock einem Besen, von oben bis unten in einzelne Fasern aufgesplittert. Nach jedem Spiel – ob es nun in den Zeiten des Schönhauser ›Exers‹, des Niederschönhausener Wirkens oder nach dem Sport auf dem Platze in der Moabiter Seydlitzstraße war – entstand eine solche Tafelrunde. Die Gaststätten um den ›Exer‹ herum, das Vereinsheim Schlegel, der ›Patzenhofer‹, ›Pfefferberg‹ und manches andere Lokal des Schönhauser Viertels könnten ein Stück dieser Geselligkeit erzählen.«

Читать дальше