Warum dieses Buch?

Die Idee, die gesammelten Erkenntnisse über das in offiziellen Chroniken in der Regel verschwiegene oder nur mit wenigen Sätzen abgehandelte Wirken jüdischer Mäzene, Funktionäre, Trainer und Kicker zusammenzutragen und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, entstand bereits vor nahezu zehn Jahren, im Kontext einer Buchveröffentlichung zum Thema »Fußball und Rassismus«, die sich auch dem Antisemitismus im europäischen Fußball widmete. 12

Die Arbeit an einem derartigen Buch, die Spurensuche nach fast vergessenen Namen oder Leistungen, weckt unweigerlich Wehmut und Trauer. Wehmut und Trauer über den ungeheuren Verlust, den der Holocaust – in diesem Falle aus der Perspektive des Sport- und Fußballfans – für die europäische Fußballkultur bedeutete.

Die Generation des Autors dieser Zeilen weiß von Juden häufig nur im Zusammenhang mit dem Holocaust. Über jüdisches Leben in der Zeit vor dem Holocaust, und hierzu zählte auch der Sport, über Juden als gestaltende Mitglieder einer Gesellschaft und ihrer Kultur, ob assimiliert oder nicht, hatte man weder im Elternhaus noch in der Schule irgendetwas erfahren. Juden existierten nur als namenlose Opfer eines wegen seiner gigantischen Dimension unfassbaren Verbrechens. Der Art und Weise, wie Vergangenheit vermittelt und behandelt wurde, wohnte somit eine eigene Art von Schlussstrich-Philosophie inne. Für die große Masse der Bevölkerung war die Beschäftigung mit dem Holocaust in der Regel auch die letzte Beschäftigung mit dem Judentum und seiner Geschichte im eigenen Lande überhaupt.

Seit Beginn der 1990er Jahre ist die jüdische Gemeinde in Deutschland durch Osteinwanderung auf über 100.000 Mitglieder gewachsen. Am 27. Januar 2003, dem Holocaust-Gedenktag, unterzeichneten die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland und der Zentralrat der Juden in Deutschland einen Staatsvertrag. Dabei handelt es sich um das erste verbindliche Abkommen seit 1945, das das Verhältnis zwischen dem Staat und der jüdischen Glaubensgemeinschaft regelt. Nicht nur auf rechtlicher und finanzieller Ebene, sondern auch auf der symbolischen.

Mit dem Vertragswerk verbindet sich die Hoffnung auf eine Renaissance jüdischen Lebens in Deutschland. Wir hoffen, dass dieses Buch seinen eigenen kleinen Beitrag hierzu leisten kann.

Anmerkungen

| 1 |

Zit. nach Christoph Bausenwein / Bernd Siegler /Harald Kaiser: 1.FC Nürnberg. Die Legende vom Club, Göttingen 1996, S.45 |

| 2 |

Christiane Eisenberg: »English Sport« und Deutsche Bürger. Eine Gesellschaftsgeschichte 1800-1939, Paderborn 1999, S. 180 |

| 3 |

Ebenda, S. 213 |

| 4 |

Guido von Mengden: Schlusswort zum neuen Anfang, in: »NS-Sport« 1/1939 |

| 5 |

»Völkischer Beobachter« – Wiener Ausgabe v. 28.3.1938 Zum Thema ausführlicher: Rudolf Oswald: »Ein Gift mit echt jüdischer Geschicklichkeit ins Volk gespritzt« (Guido von Mengden): Nationalsozialismus, Judenverfolgung und das Ende des mitteleuropäischen Profifußballs, 1938-1941, in: »SportZeiten«, 2.Jg. 2002, Heft 2, S. 53-66 |

| 6 |

Zit. nach John Bunzl (Hg.): Hoppauf Hakoah. Jüdischer Sport in Österreich. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Wien 1987 |

| 7 |

Angaben nach Forschungsprojekt Sozialintegrative Leistung von Fußballvereinen in Bremen (Leitung: Dietrich Milles /W. Ludwig Tegelbeckers): Jüdischer Sport im nationalsozialistischen Deutschland ( www.s-port.de/david/ns/index.html) |

| 8 |

Ismar Elbogen/Eleonore Sterling: Die Geschichte der Juden in Deutschland, Frankfurt/M. 1988, S. 297 |

| 9 |

Ebenda |

| 10 |

Bernard Wasserstein: Europa ohne Juden. Das europäische Judentum seit 1945, Köln 1999, S. 327 |

| 11 |

John Efron: Wann ist ein Yid kein Jude mehr? In: »Süddeutsche Zeitung« v. 17.8.2002 |

| 12 |

Beiersdorfer u.a.: Fußball und Rassismus, Göttingen 1993 |

Teil I

Deutschland

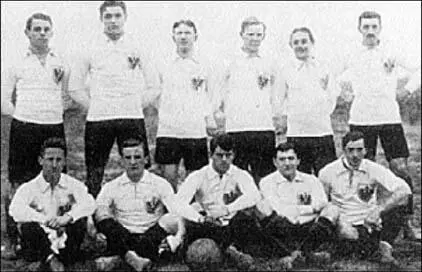

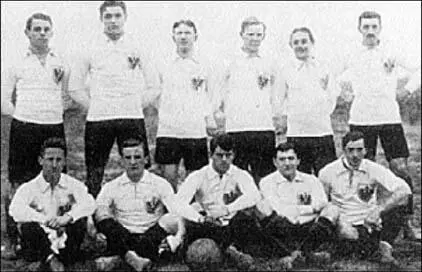

Die jüdischen Spieler Fuchs und Hirsch (vorn, 3. und 2. von rechts) erzielten 1912 im Länderspiel gegen die Niederlande alle fünf Tore für Deutschland.

Erik Eggers/Jan Buschbom

Vergessene Wurzeln: Jüdischer Fußball in Berlin

Der Urahn, geistige Vater und Wegbereiter des Berliner Fußballs, so vermerken es jedenfalls die meisten Annalen, hieß Georg Leux. Jener Fußballpionier, der später auch als Bildhauer und Schauspieler bekannt wurde, gründete 1885 mit dem »BFC Frankfurt« den ersten Berliner Fußballverein und hob drei Jahre später die Germania 1888, den heute ältesten noch existierenden Fußballverein Deutschlands, aus der Taufe. Doch gründete Leux eben nur den ersten »deutschen« Fußballverein. Zuvor schon kickten Mitglieder des vom Engländer Tom Dutton gegründeten »Berliner Cricket-Club von 1883« auf dem Tempelhofer Feld, unter ihnen viele (deutsche) Schüler des Friedrich-Wilhelm- und Askanischen Gymnasiums, die an gleicher Stelle den Barlauf, Schlagball und andere heute vergessene Turnspiele betrieben. 1 Damals beteiligten sich schon zwei Brüder, die von der offiziellen Fußballgeschichtsschreibung fortan zumeist nur deswegen nicht auf eine Stufe mit Leux gestellt wurden, weil sie in England geboren und Juden waren: die Gebrüder Manning.

Es ist insbesondere der detailversessenen Spurensuche des Bonner Anglisten und Sporthistorikers Heiner Gillmeister zu verdanken, dass die wahrlich verschlungenen Biografien dieser Fußballpioniere, die den frühen deutschen und Berliner Fußball maßgeblich prägten, inzwischen aufgehellt sind. 2 Geboren wurden die Brüder Manning 1871 bzw. 1873 im Londoner Stadtteil Lewisham, wohin ihr Vater Gustav Wolfgang Mannheimer, ein ursprünglich aus Frankfurt stammender Kaufmann, übergesiedelt war. Anfang der 1880er Jahre verkaufte der Vater schließlich seine Firma und zog nach Berlin, behielt indes wie die ganze Familie den anglisierten Namen Manning. Sofort schlossen sich Vater und Söhne jenem Berliner Cricket-Club an, um das zu tun, was sie in England in ihrer Freizeit auch getan hatten: Cricket und Fußball spielen. Vor allem der ältere Friderich, der sich seit dem Londoner Aufenthalt Fred nannte und in Berlin stolz seinen exaltierten englischen Habitus weiterpflegte, avancierte seiner Spielstärke wegen bald zu einem Vorbild für alle deutschen Anfänger. Er spielte unter anderem um 1890 beim besten Berliner Klub jener Zeit, beim noblen English FC, und war außerdem Mitglied der Auswahlmannschaft des »Deutschen Fußball- und Cricket-Bundes« (DFuCB), die 1892 gegen (aus Engländern bestehende) Teams aus Leipzig und Dresden verlor. Zudem war Fred 1890 und 1891 beteiligt an den ersten (und vorerst gescheiterten) Versuchen in Berlin, den Fußball in Dachverbänden zu organisieren. 1893 kehrte er für zwei Jahre nach London zurück und arbeitete dort unter anderem als Korrespondent des anspruchsvollen Sportjournals »Sport im Bild«, das sein Freund Andrew Pitcairn-Knowles in Berlin herausgab. Zurück in Berlin, gründete er 1896 eine Firma für Sportstättenbau und gab zwischen 1904 und 1916 das Golf- und Tennis-Journal »Der Lawn-Tennis-Sport« heraus. Während des Ersten Weltkrieges wurde er wie alle Engländer Berlins im Gefangenenlager Ruhleben interniert, danach ging er zurück nach England und verdiente dort als Kaufmann sein Geld. Mit Sport indes hatte Fred Manning danach nie wieder etwas zu tun; zuletzt, zwischen 1950 und 1958, arbeitete er als Fischhändler in der Küstenstadt Portsmouth. 1960 starb er im Alter von 90 Jahren.

Ungleich bedeutender für den deutschen und internationalen Fußballsport war indessen sein Bruder Gustav Rudolf, der sich nach dem Englandaufenthalt Gus Randolph nannte. Auch er spielte in diversen Vereinen Berlins Fußballs, unter anderem seit 1893 beim VfB Pankow. Dort freundete er sich sofort mit seinem Vereinskameraden Franz John an, der im Februar 1900 einen Klub namens FC Bayern München gründen sollte. Nach seinem Abitur studierte Gus zunächst drei Semester Medizin an der Humboldt-Universität, beendete sein Studium jedoch in Freiburg/Breisgau, wo er im Dezember 1897 den Freiburger FC aus der Taufe hob. Seit 1898 als Assistent an der Universität Straßburg tätig, war der Doktor, da er die einflussreichen süddeutschen Vereine vertrat, die alles entscheidende Figur bei der Konstituierungsdebatte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) 1900 in Leipzig. 3 Den formalen Antrag zur DFB-Gründung stellte übrigens sein Bruder Fred, als Delegierter des VfB Pankow.

Читать дальше