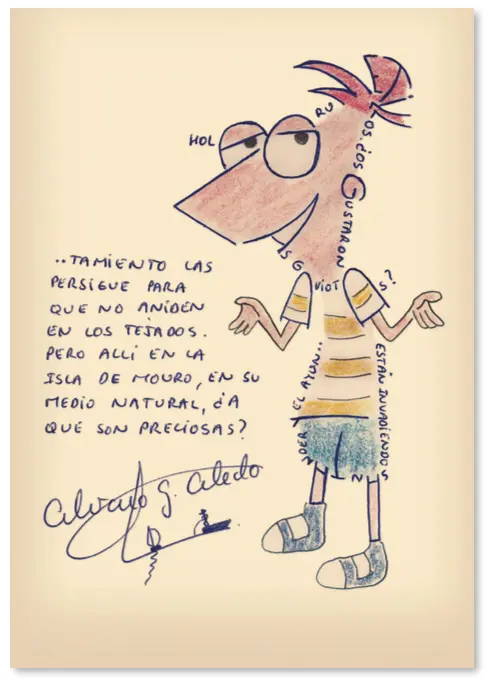

Finalmente, a mediados del verano los pollos son ya tan autónomos y autosuficientes que no hay manera de cogerlos ni de verlos de cerca. La colonia es ya de dos colores: los padres, con el típico plumaje blanco y el pico amarillo con una mancha roja, y los hijos, con el plumaje marrón y el pico negro, que conservarán hasta el año siguiente. Ya no se revolucionan cuando desembarcamos, pues todos los habitantes saben volar y no están indefensos en el nido, y una tranquilidad “relativa” vuelve a la isla. Así pues, el momento ideal para visitarla es en mayo y junio. Además de las gaviotas, en Mouro hay lagartijas y unos insectos de dorso rojo con manchas negras, que supongo son el alimento de las lagartijas.

Para los niños más aficionados a la naturaleza una experiencia preciosa es llevarse un cráneo de una de las gaviotas muertas. Metido en lejía durante unas horas, adquiere un color blanco y se desprende de toda su suciedad, mientras que el pico mantiene su color diferencial. La colección puede extenderse a cráneos de diferentes etapas del desarrollo del animal, donde puede verse desde el crecimiento del cráneo a la evolución del color del pico. Un día, un niño quiso ir más allá y apareció a bordo con una caja de cartón grande. Quería llevarse un pollito a casa. Eligió uno recién salido del cascarón, con toda su pelusa, y la experiencia fue encantadora para él y hasta sus padres le cogieron cariño. El pollito se portaba como los patos domésticos: comía de la mano del niño (por cierto, purés de pollo triturado) le seguía por la casa, y se dejaba acostar a dormir en la caja reservada. Le duró casi todo el verano. Sin embargo, otro día, a unas niñas les dejamos elegir entre coger un pollito o un huevo, y prefirieron el huevo para incubarlo en casa. Ya se estaban imaginando cómo lo calentarían, cómo alimentarían al pollito por el agujero de la cáscara antes de que la rompiera del todo, cómo lo secarían al nacer, etc. Pero de vuelta a puerto, el barco empezó a adquirir un olor apestoso. Buscando su origen, el olfato nos llevó exactamente al huevo. Os lo habéis imaginado bien, habían cogido un huevo echado a perder, el embrión había muerto y estaba podrido en su interior. Al aire libre, en la isla, no se notaba, pero en el espacio cerrado de la cabina del barco el olor lo delató. Naturalmente, acabó en el fondo del mar y las niñas prometieron que la próxima vez elegirían el pollito.

Aunque muy difíciles de ver, en la isla de Mouro anidan algunas parejas de paíño, el ave marina más pequeña de Europa pues apenas supera el tamaño de un gorrión, de color grisáceo y con una especie de verruga sobre el pico superior. Solo se acercan a la costa para anidar o para refugiarse de los temporales. Crían en grietas y agujeros de las rocas costeras en zonas prácticamente inaccesibles, al fondo de las cuales ponen un solo huevo de color blanco (son muy pocas las aves que ponen un solo huevo). En vuelo se identifican por el predominio del color negro en su plumaje, salvo una franja blanca en la parte inferior del ala y otra en la cola. En Cantabria también anidan en la isla de los Conejos (un islote inaccesible, frente a Suances) además de en la isla de Mouro, y en el País Vasco, en algunos islotes inaccesibles como el de Aketze cerca del cabo Matxitxako. La presencia de esta especie en una isla suele indicar ausencia de ratas en la misma. Aparte de su escasez, es de hábitos nocturnos, por lo que no es habitual que los veamos al desembarcar en Mouro, pero en ocasiones nos ha sorprendido ver algún pajarito revoloteando por los acantilados creyendo inicialmente que era un gorrión, y luego hemos comprobado que no (nunca vienen gorriones a Mouro, y si lo hacen no se meten por las grietas de las rocas). Por exclusión, hemos deducido que era un paiño, y aunque no tengamos conocimientos de ornitología, es emocionante saber que estás viendo un ave tan rara en nuestras costas. También de forma excepcional hemos visto anidamientos de distintas especies de patos, escapados del vecino parque público de Mataleñas, donde se crían en cautividad en un estanque.

Además de la propia isla de Mouro, a unos 90 metros al nordeste se encuentra una roca llamada la Corvera (43º 28´ 25´´ N; 003º 45´ 56´´ W), que es inaccesible a menos que el mar esté completamente en calma. El canal que la separa de Mouro no es navegable, pues unas rocas velan a pocos centímetros de la superficie. Pero es entretenido contemplarla desde los acantilados de Mouro, pues allí se concentran los “cormoranes grandes” (o “cuervos marinos”, tal vez de aquí le venga su nombre a esta roca) a secar sus alas. El “cormorán grande” es un pájaro más grande que las gaviotas, con plumaje negro y un típico cuello largo y retorcido con una zona blanca en la garganta. Hay otra especie, el “cormorán moñudo”, de menor tamaño, el único que se reproduce en Cantabria pero menos abundante en la bahía. El cormorán es la única ave acuática cuyas plumas no están impermeabilizadas con cera, y como pesca buceando (peces, moluscos, sepias, etc., que luego ingiere fuera del agua), vuelve de su caza mojado. Entonces debe secarse al aire y adopta una posición ridícula, con las alas separadas del cuerpo como si quisiera despegar y no pudiera, “secando los sobacos”. De hecho, si intenta remontar el vuelo mojado suele descender hasta tocar el agua con las patas, por culpa de su peso, y las mueve por la superficie como si estuviera corriendo por encima del mar. Es muy divertido contemplarlo.

Finalmente, buceando en la ensenada de Mouro es habitual ver multitud de animales en su hábitat, pues su entorno marino es una reserva natural desde 1986 y está prohibida la pesca. Se ven muchas conchas conocidas como “orejas de mar” por razones obvias de parecido con una oreja, especie que está en peligro de extinción pero que aquí aún se conserva. Y por cierto, me han contado que en la isla de Mouro hay una cueva con trazas de haber sido habitada en la prehistoria, cuando la isla estaba unida a tierra con lo que hoy es la península de La Magdalena, pero yo no la he visto.

Los desembarcos en Mouro los suspendimos en 2006 por la amenaza de la gripe aviar. Se consideró que algunas zonas de España eran de “especial riesgo” para la gripe aviar (300 municipios en siete comunidades) y en Cantabria concretamente las marismas de Santoña. Además, se definieron otras zonas llamadas “de especial vigilancia”, en las cuales las medidas sanitarias no eran tan estrictas, pero indirectamente esta propia catalogación hacía suponer que podrían también significar cierto riesgo. En Cantabria se consideraron “de especial vigilancia” la bahía de Santander, Oyambre y el embalse del Ebro. Posteriormente, se mantuvo esta precaución en los años sucesivos, aunque no se detectó ni una sola ave infectada en los sitios mencionados, y finalmente lo que nos vino fue una gripe porcina (en vez de aviar) en 2009. Pero una elemental prudencia con estos niños de salud delicada nos hizo dar prioridad a la seguridad por encima de la experiencia apasionante de descubrir la belleza de la isla. Personalmente, seguí desembarcando con frecuencia con mi piragua y comprobé que la ausencia de visitantes había conducido a cambios en las costumbres de las gaviotas, que construían los nidos en sitios inusitados, como en mitad de las escaleras o en el suelo de la propia superficie hormigonada delante del faro. Posteriormente, a partir de 2011, pasada la alerta de la gripe aviar, hemos vuelto a visitar la isla con los niños, si bien ahora por precaución les ponemos guantes para tocar a los pollitos, y al terminar organizamos una lavada general de manos en las escaleras, cerca del mar, que les hace mucha gracias porque la hacemos con limpiavajillas, el jabón que llevamos habitualmente a bordo.

Читать дальше

Читать дальше