Durante la mañana, nos cruzamos los capitanes algunas llamadas sugiriendo suspender la navegación. No obstante, decidimos mantenerla porque en Cantabria estas condiciones meteorológicas son frecuentes en verano, y pensamos que si la suspendíamos, en adelante la mitad de las navegaciones no se harían. Además, sabíamos lo ilusionados que estaban los niños con navegar y habría sido una decepción para ellos. En el peor de los casos, nos quedaríamos en puerto enseñándoles algo de teoría o intentando pescar desde el pantalán. Por otra parte, este es el criterio que hemos seguido en lo sucesivo, y en doce años solo hemos suspendido dos navegaciones por el mal tiempo, concretamente por galerna. Casi todas las tardes que empiezan mal terminan clareando, y después de algún tiempo en el pantalán dedicado a la teoría, los nudos o la pesca, termina siendo posible dedicar unas horas a la navegación.

Yo había quedado con cuatro niños que no conocíamos, pues sus padres no habían estado en la reunión de presentación de la actividad que habíamos tenido un mes antes en el hospital. Habíamos concertado una cita en la pasarela de acceso al Club Marítimo de Santander, un edificio emblemático e inconfundible, pues está construido sobre pilotes encima del mar, en plena fachada marítima de la ciudad. Los pantalanes en el lado Norte de Puerto Chico, donde amarro mi barco, no están pilotados al fondo y, por lo tanto, no se puede dar la referencia de una letra (la del pilote) y un número para localizar un atraque. Por eso habíamos quedado allí, ya que ellos tampoco nos conocían. A la hora de la cita vimos aparecer a una de las dos niñas que nos acompañarían esa tarde (tenía entonces diez años y estaba convaleciente de una leucemia) y a su hermano de seis años, de la mano de su madre. A esa hora (las 15.30 de un sábado) apenas hay movimiento en los muelles, y menos un día tan desapacible, por lo que les reconocimos enseguida. Además, la niña, aunque ya había finalizado la quimioterapia, aún estaba delgada (en realidad “es” delgada todavía) y tenía el pelo, las facciones, las cicatrices, las ojeras, etc., de muchos niños que han pasado por ese diagnóstico. Más tarde aparecieron la otra niña, también convaleciente de una leucemia (entonces tenía ocho años), y su hermano mayor, de doce años, igualmente de la mano de sus padres.

Aquel primer día íbamos a navegar cuatro barcos. Nosotros entonces teníamos un Cóndor 20, de unos 20 años de antigüedad. Se trata de un derivador integral, construido en Santander, de unas prestaciones y una habitabilidad espectaculares para su talla (6 metros de eslora) del que hablaré en uno de los últimos capítulos. Nuestra versión era la de cuatro camas, aunque había otra de seis que, aunque es verdad que permitía “dormir” a seis adultos, no era demasiado práctico para seis personas en el resto de la vida a bordo. El detalle de que su interior estuviera revestido de moqueta se convirtió en un pequeño inconveniente para uno de los niños, que era asmático, ya que al entrar en la cabina sentía que se encontraba mal y cogió miedo a que la estancia en el interior le desencadenara un ataque, lo que nunca ocurrió. Pero esa aprehensión no se le quitó nunca.

En el velero más grande de aquel año embarcó una niña de seis años que había sufrido la extirpación de los dos ojos en la primera infancia por un cáncer ocular bilateral, por lo que no tenía ninguna visión residual. Dudamos al principio si incorporarla al grupo o no. La duda no era si el barco sería seguro para ella. Estos niños deben acostumbrarse a hacer vida normal cuanto antes, y se nos ocurrían decenas de actividades de la vida diaria iguales o más peligrosas que la navegación. Y tanto los profesionales médicos como escolares de la niña nos recomendaron que se incorporase. Lo que nos preocupaba es que no gozase de la navegación, al faltarle el disfrute visual del mar y de la bahía. Para ayudarla, embarcaron sus dos hermanas mayores. Hay que decir que se adaptó perfectamente a la vida a bordo. En los cuatro años que navegó con nosotros, procuramos embarcarla siempre en ese mismo barco para que conociese sus volúmenes habitables, su distribución interior, los peligros de la cubierta, la localización de los elementos de seguridad, el acceso a la plataforma de baño, etc. En pocos días, conocía perfectamente “su” barco y se movía por él, pasando una mano por el guardamancebos, como si nada. Incluso era capaz de dirigir el barco desde la rueda del timón por cortos periodos, sintiendo en la cara el ángulo con que le daba el viento. También perdió el miedo al mar. En realidad, sabía nadar en piscina, en un ambiente controlado. Pero tirarse al vacío del agua en un lugar de fondeo desconocido, y nadar hacia una neumática a varios metros de distancia, desde donde la llamaban otros niños... había que ser muy valiente para eso. Más adelante, una de las distracciones que encontramos para ella fue hacerla conocer la fauna de la bahía (polluelos de gaviota, cangrejos, quisquillas, erizos de mar, etc.) mediante el tacto, con lo que disfrutaba mucho. También debo decir que al principio nos angustiaba utilizar con ella frases hechas con las palabras “ver” o “mirar”. Por ejemplo, “¿quieres ver mi barco por dentro?”, o “mira el erizo, qué púas tan puntiagudas tiene”. Luego nos tranquilizaron sus profesores de la ONCE y sus padres porque son coletillas tan introducidas en el lenguaje que las personas ciegas no se sienten molestas ni ofendidas por oírlas. El otro grumete de ese barco era un niño de ocho años en tratamiento por una anemia crónica. Descubrió con nosotros su afición al mar, y terminó participando en un equipo de traineras cuando dejó de venir a vela con nuestro grupo.

En el tercer barco embarcaba una niña de ocho años que había sufrido un accidente de tráfico en el que había perdido a su madre y que le había dejado una parálisis parcial de medio cuerpo, que se le manifestaba sobre todo en el brazo. Su principal dificultad en el barco sería salir del agua después del baño, pues le costaba hacerse firme a la escalera y había que ayudarla. En realidad, la mano paralizada se le cerraba espásticamente sobre el pasamanos y su dificultad era soltarla. Aparte de eso, nadaba perfectamente con un solo brazo, no tenía ningún temor al mar y, por lo demás, se adaptó perfectamente. Más adelante se hizo seguidora incondicional del equipo de traineras de Pedreña, su pueblo, y disfrutaba mucho siguiéndoles para animarles en todas sus regatas. La otra tripulante era una mujercita de dieciséis años, sobreviviente de un linfoma y un trasplante medular, que posteriormente se licenciaría en turismo y llevaría una vida normal. Y finalmente, en el cuarto barco, embarcaba un niño de once años, superviviente de un tumor cerebral y con una discreta hemiparesia residual (que disimulaba muy bien, por ejemplo, no cogiendo la caña con la mano afectada) y su hermano de diez años, que también era asmático.

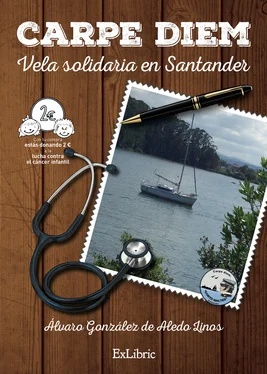

Antes de salir a navegar, enseñamos a los padres el interior de los barcos. La mayoría no conocían nada del mundo de la náutica y era su primera visita a un velero. Nuestro principal interés era que comprendieran que, en caso de dificultad, los niños irían a la cabina, y los adultos llevaríamos el barco a puerto sin riesgo para ellos. Como el conocimiento popular de los veleros se suele limitar a los que ven salir y volver a la rampa de las escuelas de vela (esto es, vela ligera), hasta un barco minúsculo como nuestro “Corto Maltés” les pareció una maravilla de habitabilidad y seguridad, y la mayoría lo compararían con una furgoneta o autocaravana de viaje. En lo que respecta a la seguridad de sus hijos, en principio se quedaron tranquilos.

Como dije, la meteorología ese primer día era muy desapacible. El “gallego” es un viento del Noroeste cargado de humedad que siempre anuncia lluvia. Pero algunos días el viento es de componente Sudoeste en vez de Noroeste (lo que llamamos “gallego asurado”), y aquí se suman las fuertes rachas y la mar picada del viento de componente Sur, pero sin la acusada subida de temperaturas debida al efecto Föhn (que explico en el capítulo 9) cuando el viento desciende por la cordillera Cantábrica. Aquel día llegamos a medir rachas de fuerza 7, aunque hay que reconocer el sesgo de esta medición. Cuando el anemómetro está en la perilla del palo, que es lo habitual, los balances del barco hacen que, cuando el palo bascula hacia el punto de donde procede el viento, la velocidad aparente de este se incrementa hasta en un grado de fuerza; así que lo realista es decir que la media era de fuerza 6. En el “Corto Maltés” navegamos ese día solo con el génova desenrollado un 30 % (que es una superficie vélica ridícula), y cuando cargaban las rachas o las olas, buscábamos el socaire de los barcos mayores. Los cuatro niños que llevábamos a bordo era la primera vez que navegaban y, al no tener referencias previas, aquel movimiento de coctelera les pareció lo normal. Uno de los niños se movía divertido por el barco y se colgaba de las drizas o de la botavara como si estuviera en un parque de juegos, y nuestra principal preocupación era que no cogieran demasiada confianza y alguno se cayera por la borda. Por supuesto, con aquel viento todos íbamos con chaleco, hasta los que sabían nadar.

Читать дальше